ブログ

記念樹が満開です。

4月11日 月曜日

朝会がありました。児童会長の元気な挨拶から今週も始まりました。1年生は初めての朝会。入退場の仕方や並び方を教えてもらいました。今、校庭の卒業記念樹の桜が次から次に咲き誇り、花桃は満開です。6年生ががんばり坂の桜の下で写真を撮りました。皆にっこり笑顔です。これからは学校の顔として、集会や通学団など引っ張ってくれる14人です。大震災から一ヶ月経ちました。亡くなった方々のご冥福を祈り、2時46分に黙祷をしました。

退任式でした。

4月8日 金曜日

退任式がありました。異動で4人の先生方がお変わりになりました。中尾校長先生は赤羽根小学校に、小久保先生は福江小学校に、岩田先生と小林主事は豊橋市の学校に赴任されました。4名の先生方は長きにわたって南部小学校にお勤めいただき、挨拶がしっかりできる子ども、大きな声で歌える子ども、勉強や運動に一生懸命頑張ることができる子ども「なんぶのよい子」を育てていただきました。子どもたちも別れが悲しく涙を流していました。本当にお別れの時(下校)に、雨が降ってきました。桜もひらひらと舞い始めました。別れを惜しむ子どもたちの心が天に伝わったようでした。

桜が満開です。

4月7日 木曜日

風もなくとても穏やかな日です。学校のがんばり坂の桜は、満開、ちょうど見頃です。桜の下で学級写真を撮りました。進級した子どもたちの顔は何かしら誇らしげです。また、お昼は教室を飛び出して、桜の下で友達と一緒にお弁当を食べていた学年や運動場の芝生のど真ん中で弁当を食べていた学年もあり、ゆったりした時間が流れました。午前中には、身体測定と避難訓練がありました。避難訓練では、「おはしも」の言葉を守り真剣にできました。

今日は入学式です。

4月7日 火曜日

真っ青な空、気持ちのよい日です。子どもたちの声が学校に戻ってきました。今日は、入学式です。在校生・先生、桜やパンジー・菜の花も、新1年生が入学してくるのを今か今かと待っていました。親御さんと一緒にがんばり坂を上ってくる1年生、笑顔がはじけています。ちょっと恥ずかしがり屋さんもいます。10名のお友達を迎えて、全校児童74名「なんぶのよい子」の平成23年度学校生活がスタートしました。「楽しさと感動あふれる学校づくり」をめざします。本年度もご理解・ご協力をお願い致します。

明日から平成23年度です

3月31日 木曜日

明日から4月になりますが、本校の桜が見頃を迎えるのは、しばらく先になりそうです。年明けに蒔いた職員室前の菜の花は、黄色い花をつけています。

平成22年度も、本校の教育活動に対して、多大なご理解、ご協力をたまわり、誠にありがとうございました。平成23年度もかわらぬご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

修了式を行いました。

3月24日 木曜日

平成22年度修了式がありました。校長先生より、1年から順に各学年の代表に修了証書を手渡していただきました。また、1年生と5年生の代表の子が「1年間のがんばりと来年度のめあて」を発表しました。校長先生から、「学年が終わる節目の春休みにこそ次の学年でやるべきことを考えましょう。そして、4月6日入学式は全員揃って会いましょう。」と、お話がありました。教室に戻り、担任の先生から一人一人修了証書が渡されました。笑顔いっぱいの子どもたちは、がんばり坂を下って家路につきました。

大荷物で帰ります。

3月23日 水曜日

明日は、平成22年度の修了式です。教室は次の学年に渡すように、掲示物などを取り、掃除をし、きれいにしました。今まで机やロッカーの中に置いてあったものや作品などを持ち帰りました。一人で3つ、4つの袋を下げている子もいます。大は小を兼ねるの如く、全てが入るように大きな袋に入れている子もいます。袋にたくさん入れるものがあったということは、それだけ子どもたちが多くの事を学習した証しです。どの学年も体も心も行動も成長しています。特に5年生はリーダーとしての自覚が生まれています。

英語活動2人の先生とのお別れ。

3月22日 火曜日

シャノン先生とお別れの会がありました。シャノン先生は、ALTを辞めて、もう一度大学で勉強するために名古屋に行くそうです。子どもたちからのメッセージにぐっとくるものがあったのでしょう。微笑みながらも涙ぐんでいました。そして、「南部小学校のことは忘れません。」と流暢な日本語で挨拶してくれました。みんなで、お別れに「ビリーブ」の歌のプレゼントをしました。また、ATの渡辺先生もアメリカに行くために、「ATと南部放課後子ども教室を辞めて、明後日、日本を発ちます。」と報告に来てくれました。

「なんぶのよい子」の巣立ちの日。

3月18日 金曜日

藤尾山からウグイスの鳴き声が聞こえ始めました。中庭の白木蓮や桜の花が咲いています。晴天に恵まれた今日、田原南部小学校第64回卒業証書授与式が行われました。卒業生22人一人一人、校長先生から卒業証書をいただきました。その後、将来についての決意を力強く言いました。そして、今までの感謝の気持ちをカーネーションの花に託し、保護者に手渡しました。自治会長さんを始め来賓の方々やPTAの方々、在校生、そして、家族に、卒業を祝ってもらえる幸せを感じた卒業生たちです。

22人一緒に食べる最後の給食です。

3月17日 木曜日

6年生にとって、22人の仲間と食べる最後の給食です。担任は、その様子をビデオに撮ろうとスタンバイ。そこへ1年生担任が、インフルエンザでお休みをしている子どもたちのケーキを持ってきてくれました。たちまちジャンケンが始まりました。プレゼントのケーキの争奪戦です。小学校最後の給食のメニューは、赤飯・けんちん汁・鶏肉のかりかり揚げ・ケーキです。この給食の様子を撮ったビデオもタイムカプセルの箱の中に入るのでしょう。大人になった時、きっと22人で懐かしく見ることでしょう。明日は、卒業式です。

全校で「バナナ鬼」をしました。

3月16日 水曜日

毎週水曜日は、昼放課の長い日。児童会役員が全校に、「6年生と一緒に遊ぼう。」と呼びかけました。紅組・白組に分かれて「バナナ鬼」という追いかけっこをしました。作戦をたてるグループや捕まえる友達を決めたら猛ダッシュの子、木の陰に隠れている子、1年生の手をつないで逃げる6年生、子どもたちは運動場を所狭しと走っています。風は強く冷たいけど、体も心も温かくなりました。6年生に「あと2日だね。」と声をかけると、「時間の経つのが速い。まだやり残したことがありそうで。」と答えていました。

卒業式まであと3日となりました。

3月15日 火曜日

卒業式まであと3日、明日は卒業式の予行練習の日です。毎日授業後に、6年生はやり残したことはないかと活動しています。昨日まで記念樹に添え木をするため、のこぎりで木を切っていました。自分たちの記念樹がわかるようにと、杭に卒業年度を書いていました。今日はその添え木と杭を打ちました。また、バックネットは○と□の的と単純化したスポーツする人がかいてあります。今日は、最後の仕上げをしていました。そして、完成しました。来校される際には是非、運動場の奥のバックネットをご覧ください。

防災ラジオから緊急放送が流れました。

3月14日 月曜日

卒業式の準備がしてある体育館で、朝会です。新児童会長の元気な朝の挨拶から今週も始まりました。校長先生から東北地方の未曾有の大地震の話がありました。私達にできることは何かと子どもたちに投げかけました。節電のために体育館の電気は消してあります。その後、小久保先生が卒業を目の前にした6年生に向けて、イチロー選手の卒業作文を読んでくれました。真剣に聴き入る6年生でした。3時半以降、2度防災ラジオから地震の緊急放送が入りヒヤりとしましたが、揺れはなく胸をなでおろしました。

地震がありました。心配です。

3月11日 金曜日

東北地方で大きな地震がありました。被害が大きいようです。心配です。田原市でも津波警報が出ました。市教育委員会の指示により、子どもたちを下校させました。下校について、保護者にメールでお知らせしました。まだ地震のことを知らないでいた6時間目、3年生は4年生から入るクラブ活動を見学しました。目を輝かせ、身を乗り出して4つのクラブ活動の様子を見ていました。今日は、部活動は中止して、3学年一緒に下校しました。

卒業記念樹を植えました。

3月10日 木曜日

6年生は、5時間目に卒業記念樹「しだれ桜」を岩石園に植えました。先日から穴を掘って植樹の準備をしてきました。その穴の中に、22人が代わり番こにスコップで腐葉土と土と、子どもたちの思い(大きく育て・早く花よ咲け)をたっぷりに入れました。近くには2本の桜の記念樹もあります。3本の桜が競って咲くのが楽しみです。4年生は2分の1成人式を行い、藤尾山にタイムカプセルを埋めました。4年生も6年生も、また一つ節目を迎えました。

卒業生と思い出を語る会がありました。

3月9日 水曜日

6年生が家庭科でサンドイッチ、ミニおにぎり、ゼリー、一口ボールなどを作り、家庭科室をきれいに飾りました。「卒業生と思い出を語る会」に、交通指導員さん・用務員さん・職員を招いてくれました。先生に、中学校の時の部活は?小学校の思い出は?と質問をしたり、自分たちの学校の思い出や中学校へ向けてのやる気や将来の夢を語ってくれました。その後、ゲームで楽しいひとときを過ごしました。6年生はリコーダー演奏と卒業文集で感謝の気持ちを表しました。文集には一人一人の思いが詰まっています。

バックネットがきれいになります。

3月8日 火曜日

2時間目は、全校一斉の計算博士テストでした。黙々と問題に取り組んでいた子どもたちです。3時間目、6年生は体育館で初めての卒業式の練習をしました。6年生は「学校のために何か役に立つことをしよう。」と考え話し合い、バックネットのコンクリートの部分にペンキを塗ることにしました。先週からペンキ塗りが始まりました。今日の授業後、作業をする6年生の姿がありました。緑色の真ん中に□とその両サイドに○がかかれています。これは何でしょう。完成が楽しみです。

通学団会議がありました。

3月7日 月曜日

雨降りの朝でした。暦の上では「啓蟄」なのに、今日はとても寒く、虫たちはまだ冬だと錯覚する日になりました。登校日あと10日の6年生。明日から6年生は体育館で卒業式の練習が始まります。5時間目は通学団会議でした。来年度に向けて組織作りをし、新1年生を迎える準備をしました。また、3学期の登下校の反省をした後、通学団の先生から春休みの生活指導がありました。先日、黄色い横断中の旗も新しくなりました。その旗が6年から5年に渡され、明日から新班長・副班長のもとで登校します。

学校保健委員会がありました。

3月4日 金曜日

「身に付いていますか?生活習慣!」というテーマで学校保健委員会を行いました。今年は、噛むことを中心に1学期は咀嚼力判定ガムで、2学期はするめで、3学期はカミカミセンサーで調べました。その結果や1年間の「健康チェック」のまとめを保健委員が発表しました。また、「健康家族会議」の話し合いについても代表の子どもと保護者から発表がありました。これからも「早寝・早起き・朝ご飯」を守るよう心がけ、よく噛んで、食べて、動いて、笑って、楽しい学校生活を送りましょう。

「6年生を送る会」がありました。

3月3日 木曜日

5時間目は「6年生を送る会」、運動部活は「お別れ試合」をしました。送る会では、ふじお班対抗ゲームをしたり、プレゼントを6年生に渡しました。各学年の感謝の発表、そして、6年生の思い出の写真をみました。入学式のかわいい顔が映し出されると大爆笑です。学年が上がるにつれて、体が大きくなりしっかりした顔つきになってきました。あと11日の小学校生活を楽しく過ごしたいと6年生が誓いました。お別れ試合は楽しく試合をしました。保護者も応援に来てくれました。

春の日差しを浴びて遊ぶ子どもたち。

3月2日 水曜日

春の日差しをいっぱいに浴びながら、元気に運動場で遊ぶ子どもたちです。学年の壁を越えて、高学年は低学年を優しくリードしながら遊んでいる姿は、とてもほほえましいです。学年男女問わず声をかけ合って遊ぶことができるのは南部小の子どもたちのよさです。また、あいさつができることも南部の子どもたちのよさです。今日、給食の配送の方から、「大きな声であいさつしてもらったよ。うれしいね。」と言ってもらったと、用務員さんがにこにこ笑顔で報告してくれました。

今日から3月。あと13日で卒業式です。

3月1日 火曜日

しとしとと一日中雨が降っていました。普段なら運動場で元気に遊ぶ子どもたちですが、教室でおしゃべりしたり、本を読んでいました。正面玄関にある「きょうはなんの日?」黒板は、3月の行事一列だけになりました。巣立ちの3月です。3日は6年生を送る会とお別れ試合、9日は卒業生と思い出を語る会、18日は卒業証書授与式とあります。卒業式まで、あと学校に来る日が13日となった6年生。授業後は部活動に行ったり、卒業制作を作ったり、4日の学校保健委員会の準備をしたりと活動しています。卒業までの日々、22名全員元気に登校しましょう。

木下先生とのお別れの会をしました。

2月28日 月曜日

久しぶりの雨降りです。月曜朝会は、新役員のデビューの日。新児童会長の元気な朝のあいさつ、副会長の大きな声での司会など旧役員からの伝統が引き継がれました。今日は、支援員の木下先生の最後のお勤めの日。雨は別れの雨、涙雨です。2限目に1・2年生と「お別れの会」があり、ゲームや作文のプレゼント、お別れの握手をしました。そこには、木下先生に喜んでもらおうと一生懸命頑張る子どもたちの姿がありました。また、この雨は、土曜日、ふじおランドに植樹した桜の苗木には喜雨となりました。

桜の苗木を植樹しました。

2月28日 土曜日

PTA役員作業で、ふじおランドの東側に桜の苗木を植樹しました。前日までに植える場所を決め穴を掘ったり、腐葉土を運んだり、作業で使う道具などを運んだりと段取りよくしたのでスムーズに作業ができました。水掛けが心配でしたが、大きな水槽を用意したり、PTA役員さんに家から水槽を持ってきてもらったので、たっぷりと苗木に水をかけることができました。また、役員さんの愛情もたっぷり注いだので、苗木は元気に育つと思います。藤尾山の麓ふじおランドが桜色に染まるのを楽しみにしています。

河津桜が咲きました。

2月25日 金曜日

ふじおランドの河津桜が一輪二輪と咲き始めました。この桜は、昨年3月5日(土)雨の中を総代さん、組長さん方、PTA役員や職員で植樹した約90本の中の一本です。まだまだ花の数は少ないですが、真っ先に藤尾山に春を運んでくれました。今年も快く中神さんから桜の苗木を40本いただきました。明日は、この苗木をふじおランドの東側にPTA役員と職員で植樹します。今の1年生が卒業する頃には、ふじおランドが田原市の桜の名所に加わることでしょう。

俳句大賞が決まりました。

2月24日 木曜日

久しぶりの雨でしたが、体育館に入っても寒さは感じられませんでした。今日は、本年度最後の俳句大賞の表彰です。講師の山田先生から、俳句大賞と優秀賞6点の表彰と講評をしていただきました。大賞は、5年女子「さよならも言わずにとけた雪だるま」でした。優秀賞は「さむい朝外は大きなれいぞうこ」(2年男子)「満開に桜さくころ中学生」(6年男子)など、冬から春になる気持ちを素直に詠んでありました。毎回、子どもたちの俳句どっきりします。俳句を作り続けていく中で感性を磨いている子どもたちです。

ダイナミックな作品です。

2月23日 水曜日

2年生の教室には「こすってうつして」が掲示してあります。自分が大好きな運動や遊びをしているところを版画で表現しました。体の動きやつくりをじっくり見、大きさも比べてつくりました。いろいろな種類の紙や毛糸などを使って版を作るので、洋服はプチプチがいいかな?髪は毛糸で・・・と考えて作りました。一人ずつの作品も見応えがありますが、廊下に掲示してある長い紙には11人が楽しく遊んでいる様子がダイナミックに表現できました。仲良しクラスの様子が伝わってきます。

防犯教室がありました。

2月22日 火曜日

今日も昼放課に運動場で元気に遊んでいる子どもたちです。こんな時、不審者が来たらどうするか・どうしたらよいか、田原警察署生活安全課の指導・協力を得て、昨日訓練をしました。訓練後、体育館で防犯教室がありました。お巡りさんから「自分の身は自分で守る」ために、大きな声を出すことや防犯ブザーの活用、「こども110番」のことなど実演を交えてのお話を伺いました。キッズパトロールのPTA役員さんにも防犯教室に参加していただきました。パトカーも出動する訓練に驚いていました。

役員認証式がありました。

2月21日 月曜日

月曜朝会は、後期児童会長の元気な「おはようございます。」の挨拶から始まりました。後期の児童会は、「世界一あいさつのできる学校にする。」という目標をもって活動してくれました。学校に来られるどの方からも「挨拶がしっかりできますね。」とお褒めの言葉をいただきます。今日は、来年度前期児童会の認証式がありました。その後に、児童会の交代式がありました。6年生から5年生バトンタッチです。新しい児童会4名の役員もやる気満々です。挨拶できる学校の伝統は引き継がれます。

児童会役員選挙がありました

2月18日 金曜日

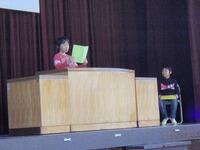

今年度も残すところあと1か月と10日となり、新年度の準備が、少しずつ始まっています。今日は平成23年度前期児童会役員選挙を行いました。立い演説会の前に、教頭先生から立候補者に「みんなのやる気をしっかり伝えてください。」とのお話がありました。お話の後、会長・副会長・書記に立候補した児童が、「あいさつのできる学校にしたい。」「楽しい学校にしたい。」と、緊張しながらも胸を張って堂々と発表しました。3~6年生は、演説をしっかりと聞いた後、投票をしました。選挙結果の発表と児童会役員認証式は、21日(月)に行います。

美術展で入選しました。

2月18日 木曜日

田原中学校入学説明会があり、6年生は給食を食べて下校しました。昼放課の運動場は、元気な6年生がいないので静かな感じがします。来月3月18日は、卒業式です。今年も子どもたちの授業での作品を全国教育美術展に応募しました。その中で、3年生の作品が全国で特選になり、入選に10点、佳作に2点入りました。先日朝会で表彰がありました。また、地区学校賞にも選ばれました。特選作品の一部を紹介しながら、大人の作品とは違う「子どもの絵の魅力」について、2月26日(土)午後15時~15時40分NHK教育テレビで放送があります。

しいたけ植菌をしました

2月16日 水曜日

今日は、1年生親子給食がありました。お家の方と一緒に、給食センターの栄養士の方のお話を聞いた後、給食を食べました。給食後には、親子でしいたけ植菌をしました。しいたけ名人の方のお話を聞いた後、電動ドリルやかなづちを使って、しいたけの原木に菌打ちをしました。しいたけがたくさん付く日が待ち遠しいです。

みんなでジャンプ! なわとび集会

2月15日 火曜日

晴れ渡る空の下、なわとび集会をおこないました。第1部は長縄「みんなでジャンプ・8の字跳び」です。ふじお班(縦割り班)ごとに、リズムを合わせてジャンプしました。運動場には冷たい風が吹いていましたが、体がすごく温かくなりました。第2部は、体育館で短縄です。個人で、事前に決めておいた跳び方で、一回でも多く跳べるように挑戦しました。表彰は、来週の月曜朝会でおこないます。

跳んでいるとあつくなるよ。

2月14日 月曜日

昼休みに、雪?みぞれ?が、ちらほらと降ってきました。子どもたちは寒さを吹き飛ばして、長縄の練習に夢中です。ある班は、「八の字とび」で136回跳びました。「すごいね。」と言うと、1年生の○○君が「僕たちの最高は、260回だよ。」と教えてくれました。6年生は長縄の回し方に気を配ったり、1年生が長縄に入るタイミングを教えていました。ふじお班の先生も入って声をそろえ、リズムをとっています。明日は、なわとび集会です。個人種目の短縄、ふじお班での長縄、ともに力一杯頑張りましょう。

青空群読集会をしました。

2月10日 木曜日

名前どおり真っ青な空の下で、「青空群読集会」がありました。ふじおランドに注ぐ日差しは明るく春を感じましたが、風はまだ冷たかったです。しかし、子どもたちは、大久保の町に届くようにと、大きな声で発表しました。始めに今月の歌「たんぽぽ」を歌いました。次は学年発表です。言葉のりズムに合わせ動作したり、早口言葉があったり、群読にあわせて寸劇があったり・・・・・と、各学年それぞれ工夫があり、聞き応えがありました。笑いがでる楽しい群読もありました。最後に「雑草のうた」を大久保に向けて全校群読をしました。

家庭科で発表をしました。

2月9日 水曜日

6年生の家庭科で、「自分にできることをやってみよう」を学習しています。地域の人々や環境をよりよくするために、自分ができることを見つけ、計画から実践、報告までします。今日は自分の活動したことを発表しました。通学路のごみ拾い・地域花壇への参加・挨拶をする・キャップ集め・生ゴミの処理の仕方・・・・等々の発表がありました。この活動を通して、自分がどのように成長したかも振り返りました。

ひみつきちを作りました。

2月8日 火曜日

1年生が藤尾山に入り、「ひみつきちづくり」をしました。壁の木が飛ばされていたから今日は木の皮をどんどん積んで重くして飛ばされないようにしようと考えたり、つるで木を巻いて窓を作ったり、大きな木を運んでベンチにしたり、壁を長い棒と太い棒を組み合わせたり、屋根にはどの木がいいだろうと探したりして、自分たちで考え工夫しながら基地づくりを楽しんでいました。この活動でしたことや思ったこと考えたこと、友達と協力したことを作文に書きました。どの子も表だけでは書ききれず裏まで書いていました。

新入生児童体験入学がありました。

2月7日 月曜日

午後、新入生児童体験入学がありました。5時間目は1年生の授業を親子で参観です。1年生がお話を上手に音読してくれました。算数セットの中の双六遊びを使ってのゲームでは、保護者にも入っていただき楽しく勉強しました。6時間目は、新入生児童と2年生が体育館で遊びました。2年生は、新1年生が楽しんでくれるゲームを考えてくれてあり、その説明もしっかりできました。最後のゲーム「ジャンケンへび」で先頭の○○君が王冠を2年生からもらいました。他の子は首飾りをかけてもらい、にこにこ笑顔でした。

リズムにのって演奏できました。

2月5日 土曜日

今日は小学校音楽会でした。昨日まで欠席者がいたので心配をしていましたが、音楽部51名全員参加することができました。「銀河鉄道999」「風になりたい」2曲ともリズムにのって、熱い演奏ができました。特に「風になりたい」では、聴いてくれる保護者や他校の児童も手拍子をしてくれ、会場が一体をなりました。そして、演奏が終わった後は大きな拍手をいただきました。6年生にとってこの音楽会で、また一つ心に残る思い出ができました。

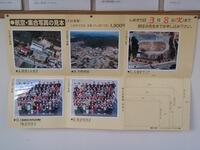

航空写真が届きました。

2月4日 金曜日

航空写真が出来上がってきました。航空写真の申込については、3月に入りましたら申込用紙を配布いたします。申込締め切り日は、3月8日(火)です。保護者の皆様には、3月4日(金)の学年末保護者会来校時に写真をご覧いただきます。今日は音楽部演奏披露がありました。3年生は来年から自分たちもやるんだという気持ちがあるのでしっかり聞いていました。明日は本番、小学校音楽会です。6年生は音楽部活の集大成の日です。南部小は2時45分頃から演奏が始まります。

音楽部の練習、再開です。

2月3日 木曜日

今週はインフルエンザによる欠席・早退が多く、音楽部の活動ができませんでした。今日は久しぶりの練習です。野田町在住の安藤先生に来ていただき、指導してもらいました。合奏曲は「銀河鉄道999」と「風になりたい」です。リズムにのって楽しく演奏できるようみんなで練習してきたので、音楽会当日はその成果が発揮できるよう頑張ろうとエールをもらいました。明日は、全校児童の前で演奏披露をします。

豆まきをしました。

2月 3日 木曜日

今日は風もなく穏やかな一日でした。ふじおランドで青空音読集会をする予定でしたが、寒い日が続いたので2月10日に変更になりました。昨日まではインフルエンザによるお休みも多く心配していましたが、だいぶ回復してきてホッとしています。今日2月3日は節分です。給食で節分豆がつきました。なぜ節分の日に豆まきをするのか担任の先生に教えてもらいました。帰りの会が終わってから全学級で豆まきをしました。「鬼は外、福は内」 子どもたちは楽しく豆を拾っていました。

インフルエンザ急増中。

2月 1日 火曜日

今週に入り、インフルエンザが急増中です。インフルエンザによるお休みの多い4年生と6年生は、給食を食べて下校しました。低学年は欠席0,元気です。何故帰るのだろう?と不思議そうに見ていました。2月5日(土)は小学校音楽会の日です。これ以上インフルエンザが広がると大変!音楽会に出場できなくなるのでは・・・と心配しています。インフルエンザに打ち勝つために、十分な睡眠をとることと、しっかり食べて栄養補給することです。そして、うがい、手洗い、マスクの着用など、予防対策をしましょう。

月曜朝会がありました。

1月31日 月曜日

太田先生が、ヘルメット、ショルダー、ボールを見せながら「アメフト」の話をしてくれ、子どもたちは始めて見るものに興味津々。「先生のポジションはここ!お相撲をとっているようだったよ。」等、子どもたちにわかるように説明してくれました。「『アメフト』はその人その人にあった才能を発揮できるポジションがあり、みんなが輝ける場所があるんだよ。長縄跳びなどもそれぞれの役割・ポジションがあるから頑張ろう」と。★インフルエンザによる欠席や早退する児童が多いです。うがいや手洗いをしっかりしましょう。

長縄跳びの練習が始まりました。

1月28日 金曜日

昼の放課、長縄跳びの練習が始まりました。長縄跳びの種目は2種類、ふじお班(縦割り班)で競い合います。長縄を始めて跳ぶ1年生がいます。6年生が綱を回し、声をかけながら、跳ぶタイミングを1年生に教えてあげていました。まだ、どの班も「みんなでジャンプ」の種目では、全員で跳べたのは2回が最高でした。2月15日(水)のなわとび大会までに、何回連続で跳べるようになっているか楽しみです。綱の回し手と長縄を跳ぶみんなの気持ちが一つになるように、ふじお班6年のリードにかかっています。

出前耐震講座がありました。

1月27日 木曜日

6年生は、5,6時間目に出前耐震講座がありました。地元の建築業者の方がきて、「いのちを守る家の『耐震』」のお話をしてくれました。阪神大震災の被害の様子や被害を受けたお友達の作文が紹介されました。このような悲しいことが起こらないようにするためには、今できることから始める「耐震」や「転倒防止」をして地震が来る前にしっかり備えることが大切だと教えてもらいました。子どもたちがよくわかるようにと模型で実験をしてくれました。

持久走大会がありました。

1月27日 木曜日

保護者や友だちの声援を受け、どの子もベスト記録をめざして一生懸命走りました。走る距離は、低学年600M,中学年800M,高学年1000M。スタートの合図は校長先生です。1年生から走りました。1年生の走る姿はかわいいです。でも、ゴールをめざして懸命に走ります。6年生は記録や順位を意識し、さすが6年生、走る姿に勢いがありました。走った後は、どの子も力一杯走ったぞ!と満足げな顔つきでした。5年生女子に新記録が出ました。

3年生が農業体験をしました。

1月26日 水曜日

JAみなみは、合併10周年を迎えました。同じ「10歳」を迎える市内の小学3年生に収穫体験会をさせてくれます。今日は、高松小と和地小の3年生と一緒に南部小の13人も収穫体験をしてきました。サンテパルクで田原市の農業を勉強し、出荷場フラワーステーションの施設見学、ミニトマト温室見学と収穫体験です。「わっ、ぶどうみたい。」「これが赤いよ。」「これのが赤くて大きいよ。」と選んでミニトマトを取り、ていねいにパックに詰めていきます。きっと今晩は、真っ赤なミニトマトが食卓を彩ることでしょう。

今週は、学校給食週間です。

1月25日 火曜日

今、学校給食週間(24日~30日)です。学校給食週間は、食べ物や給食にたずさわる人々に感謝の気持ちを表す週間です。先週22日(土)に給食集会を行いました。給食委員が、学校給食の始まりは今から120年前山形県の小学校から始まったそうですとか、なぜこの時期に給食週間があるかなど、給食の始まりや変遷、関わる人達の思いなど説明してくれました。その後、給食だより「いただきます」から選りすぐりの問題を10問考えてあったので、クイズをしました。全問正解者が2年生に1人いました。

家庭教育学級がありました。

1月22日 土曜日

授業参観に引き続き、家庭教育学級がありました。講師に松浦邦治先生をお招きして、「学習と姿勢について」という演題でお話をしていただきました。腹式呼吸を中心とした静坐法の話を聞いた後、実際に静坐をしました。先生は保護者の間を回りながら、一人一人の腰に手をあてながら声をかけていました。子どもたちに「姿勢を正しなさい。」「いい姿勢をしなさい。」と言うのでなく、「腰を立てる。」の一声だけをかければよいと教えてくださいました。

英語活動がありました。

1月21日 金曜日

金曜日は5・6年生の英語活動の日です。今日の6年生の活動は、「 自分の一日を友だちに紹介しよう。」という課題でした。5つのグループに分かれ、順番に一人ずつ起きる時間・好きな教科・テレビや風呂の時間・寝る時間を発表します。I get up at ○○。わからない時は、ALT,AT,担任の先生に助けてもらいます。ALTのシャノンさんは、「授業でわからない時でも一生懸命やってくれるし、英語がわからなくても話しかけてくれます。」と言っていました。今日は、6年生の教室で一緒に給食を食べます。

航空写真を撮りました。

1月20日 木曜日

今日は、暦の上では二十四節季の一つ「大寒」。一年で最も寒いといわれる時期です。11時過ぎ、黄色いエプロンを着け、運動場に人文字「なんぶ」を作りました。真っ青な空に飛行機が見えると、あれかな?これかな?と声が上がります。南の方から飛行機が飛んできました。しばらくの間、エプロンの角を持ち「前にならえ」の状態です。「疲れる~」「まだ~」と1年生。「もうちょっとだよ。がまん!」の声に最後まで頑張りました。1年生は、「なんぶ」の「な」の文字を2年生と5年生の9人と一緒に作りました。

集合写真を撮りました。

1月19日 水曜日

明日20日(木)の11時20分頃から5分間、飛行機から学校の写真を撮ります。前回の撮影は10年前の2001年、人文字は「田南小」でした。その頃より児童も少なくなったので、今回の人文字はひらがなで、「なんぶ」です。今日、朝早くから航空写真撮影会社の人が学校に来てくれ、明日の準備をしてくれました。また、4年生の教室に置かれたカメラで、全校児童・職員の集合写真を撮りました。笑顔全開、ピース!なんぶのよい子たちです。集合写真、航空写真の注文希望は、来月になります。

耐寒訓練中です。

1月18日 火曜日

今日も寒さに負けず、持久走大会に向けて頑張って走っている子どもたちです。さすが6年生、心も足も前へ前へと進んでいます。走る時は音楽が流れ、曲が終わるまで、どの子も真剣に走っています。運動場を一周走ると日本一周マラソンカードの一コマがぬれます。「朝、学校に来て2周走ったから、2つぬれるよ。」「今日は18周走ったよ。」「宮城県まで色がぬれたよ。」と、どの子も意欲的に取り組んでいます。持久走大会(27日)では、多くの子どもたちに自己ベスト記録が出そうな予感がします。

雪が積もりました。

1月17日 月曜日

今朝、花壇や運動場に雪が積もっていました。寒くて花も木々も縮こまっているようです。でも、子どもたちは元気、外に出て遊んでいます。1月17日は阪神淡路大震災があった日。あれから、丸16年が経ちました。月曜朝会で、校長先生から阪神淡路大地震のお話がありました。子どもたちは真剣に話を聞いていました。昔からこわいものにあげられる「地震・雷・火事・おやじ」、一番目の地震は、東海地方にもいつ来るかわかりません。今一度、防災グッズや避難場所等、家族一緒に確認をお願いします。

いちご狩りをしました。

1月14日 金曜日

学校の温室に、12月、いちごの苗が植えられました。今、真っ赤ないちごがなり始めました。校長先生から、1年生がいちごがりに招待されました。1年生は、温室の戸を少し開けてもらうと、「いちごのにおいがする!」と言って大はしゃぎです。「あっ、ちょうちょがいる。いちごのにおいがわかってきたのかぁ」太陽にいちごをかざして、「いちごがもっと赤くなったよ。」と言っています。自分の採ったいちごを持って、「ハイ、チーズ!」笑顔満開。いちごを食べるのも少しずつ一口一口味わって食べていました。

耐寒訓練が始まりました。

1月13日 木曜日

雲一つない真っ青な空、風もなく、昨日の寒さとは一転して穏やかな日になりました。。今日から耐寒訓練です。学年毎で準備体操をしてから、始めの一周は学年そろって走ります。2周目からは、自分のペースで、できるだけ時間内にたくさん走るようにします。走る時間は、低学年は4分、中学年は5分、高学年は6分間です。子どもたちは軽やかに走りますが、心は燃えています。「持久走大会で○○君に勝てるよう頑張る。」「自己タイムが出るように頑張る。」等、自分の目標を持って耐寒訓練に臨んでいます。

事前健康診断がありました。

1月12日 水曜日

とても寒い日が続いています。昼からは日差しもなく、ますます寒さが身にこたえます。下校の時、2月5日(土)の小学校音楽会に向けて、練習に頑張っている6年生に、「音楽室は寒いでしょう?」と聞くと、「音楽室は寒くないよ。」と何人も答えてくれました。子どもたちのやる気に満ちた気持ちが、寒さを吹き飛ばしてしまうようです。子どもは風の子。明日から、耐寒訓練が始まります。今日は、学校医さんによる耐寒訓練事前健康診断がありました。

4年生の教室では・・・

1月11日 火曜日

始業式の時「1年の計は元旦にあり」と、校長先生のお話がありました。早速、始業式後の学級の時間に、4年生は3学期のめあてを書きました。「2学期一回しかできなかった二重とびを10回とぶ。」「5年生になるまでに都道府県をかんぺきにする。」「漢字・計算博士で100点をとる。」「字をていねいに書く。」等、15名のめあてが掲示されています。その字は、心を込めて書いたとわかるていねいな字です。その意気込みが伝わってきます。有言実行。めあてを達成するために努力しましょう。

身体測定をしました。

1月11日 火曜日

7日(金)始業式の時、整列をしている子どもたちを見ていた先生達から、「5年生、大きくなったような気がするね。」「6年生も伸びて全体的にまた大きくなってるよ。」「1年生は、2週間見ない間にぐっとしっかりした顔つきになっているね。」・・・など各学年の話題になっていました。今日は3学期の身体測定の日、身長と体重をはかりました。3学期は、学年のまとめと次の学年へのステップの学期です。体も心も大きくなるように、好き嫌いなく食べ、友だちと一緒に学び、動き、語らい、いろいろな体験しましょう。

3年生の教室では・・・

1月7日 金曜日

3年生は、男子9名、女子4名です。男の子パワー炸裂。教室はいつも元気印です。あいさつの声はピカ一。遊ぶのも大好き。放課になると、運動場にいち早く出て行きます。でも、今日の学級の時間の3年生の教室は、違います。とても静かです。一人一人が黙々と、冬休みの課題の○つけをしていました。○をつける鉛筆の音が聞こえるだけです。慌てずにていねいにできています。この3学期は、心も体も大きく伸びる予感がする教室の様子でした。

2年生の教室では・・・

2年生の教室では、学級の時間に、冬休みやお正月に「○○をしたよ」と、一人ずつ前に出てみんなに発表しました。「始めてスキーをしました。」「お正月はお雑煮を食べました。」「1日に藤尾山に登って初日の出を見ました。」など・・・・発表がありました。夢中になってお話ししていると、ジリジリ・・・の音がなります。タイマーで時間を計り、時間の中で話すことを意識させていました。堂々と話す姿や拍手や笑顔でいっぱいになった2年生の教室でした。

1年生の教室では・・・

始業式を済ませ、掃除をしました。今日も真剣に掃除ができた1年生です。「ほけんだより」が配布されました。2学期の清潔検査(爪、ハンカチ、歯みがき、ティッシュ、前髪)で、一度も忘れることがなかった2人の子の名前を担任の先生が言っていました。自然と友だちから拍手がありました。2人の子どもはにっこりです。2学期の自分の清潔検査の結果が書かれた「ほけんだより」を持って帰りました。「3学期はきちんとできるようにしようね!」と先生から言われ、元気に「はい」と返事をしていた子どもたちです。

3学期が始まりました。

子どもたちの元気な姿・声が学校に戻ってきました。始業式の中で、校長先生が「藤尾山に登って初日の出を見た人はいますか?」と聞くと、12,3人の子どもたちの手が元気に上がりました。また、校長先生の月の中のうさぎの話しを身を乗り出して聞いていた子どもたちです。3学期は短いので、自分に決めたことを忘れず、続けることが大事です、とお話しがありました。階段踊り場の掲示板「秋の七草」コーナーの横に「春の七草」コーナーができました。無病息災、七草がゆを食べたかしら。

今日は、2学期終業式でした。

「おはようございます。」と、元気な朝のあいさつがどの教室からも聞こえてきました。今日は2学期の終業式です。式の前に夏休み中の応募作品に入賞した子たちの表彰がありました。式では、2年生と4年生の代表が、2学期の反省と3学期のめあてを堂々と発表しました。学級の時間には、担任の先生から冬休みの過ごし方についての話がありました。そして、2学期の頑張りの証し「通知表」をもらって一斉下校しました。3学期始業式は1月7日(金)、笑顔で会いましょう。

交通講話がありました。

12月21日 火曜日

通学団会があり、危険場所の確認と2学期の通学の様子を振り返りました。午後から、田原警察署の方から「冬休みに事故にあわないように」と、講話がありました。本年度田原市内では、小中高で18人の子どもが事故にあっていて、一番多い事故は、一旦停止をしなかったことだそうです。「自転車に乗る時はヘルメットかぶっていますね。」と言われたら、「ハイ。」と大きな返事で答えました。交通ルールを守り、事故にあわないように気をつけましょう。

上手に配膳ができます。

今年もあと10日余り。2学期終業式は22日(水)です。あと3日で、子どもたちが待ちに待っている冬休みになります。楽しみな給食も今日と明日で終了です。今日は、「五目ごはん、石狩汁、ヨーグルト」です。ご飯に汁物となかなか配膳しにくい献立でしたが、始め先生にご飯と具を混ぜてもらうと、あとは自分たちだけで上手に配膳しています。お盆にのせてもらうと「ありがとう」と自然に言葉が出ています。入学して9ヶ月、小学校の生活にも慣れ、体も心も大きく成長している1年生です。

名刺を作りました。

6時間目は子どもたちの大好きなクラブです。クラブは、運動、おもしろ実験、手芸とパソコンの4つあります。パソコンクラブは、自分の名刺を作成中。名刺の台紙には、空や桜、パンダ・・・等、自分のお気に入りの模様を選び、自分の写真を入れ、一言メッセージも添えられていました。それぞれに個性のある楽しい名刺です。「誰に名刺を渡すのかな?」と聞くと、「家族や友だちにあげるんだよ。」「親戚にもあげる。」と教えてくれました。印刷した紙をラミネートしてもらい、一つ一つ丁寧に名刺の大きさに切りました。

俳句大賞の表彰がありました。

山田哲夫先生にお招きして、俳句大賞の表彰と講評がありました。「俳句がだんだんと上手になってきたので、選ぶのが大変です。」と言っておられました。俳句大賞は、「ただいまと 落ち葉が先に 家の中」(6年女子)の句でした。季語は落ち葉で冬、自分よりも先に落ち葉が家の中に舞い込んだところを鋭く見つけたところや生き物のような落ち葉を想像させてくれたり、自然を観察し生活との関わりに注意しているところがこの句のよいところです。優秀賞6名も表彰されました。

給食指導がありました。

昨日は低学年、今日は高学年の給食指導でした。栄養のバランスを考えて献立を作る給食センターの栄養士さんが来てくれ、赤・黄・緑の食品の役割や今日の献立の食材が何の食品群になるかなど話してくれました。今日は、「そぼろ丼、けんちん汁、みかん」です。けんちん汁の豆腐は?タンパク質だから赤、人参は?野菜だから緑、風邪を予防してくれるカロテンが入っているよ。ネギは肉と一緒に食べると疲れをとるんだよ等、一つ一つの食材をやさしく教えてくれました。みかんは田原産、甘くて好評でした。

今日、明日は保護者会です。

今見事に咲いているのが音楽室の横の寒椿です。雨も止み、真っ青な空に真っ赤な花が目に入ってきました。保護者の皆様には土曜日に続き、学校に来ていただきありがとうございます。土曜日の「命の集会」について、「日々の生活の中で、命について家族で話すことなど少し照れくさくてありませんでした。・・・これを機会に時々家族で話し合いたいと思います。」「寺島さんの『人のためにできること、伝えられること』その考えで力強く今を生きていることを知り、勇気をいただきました。・・・」「命の集会に参加して思いやりと感謝ということに心をうたれました。」等、保護者の方々から多くの感想が寄せられました。

親子で藤尾山に登りました。

命の集会後、藤尾山親子登山がありました。富士山は見えませんでしたが、広々とした景色を見下ろしました。子どもの感想です。「とても楽しかったけど、お母さんが重たかった。」「いつもの登山より会話がたくさんあってよかったです。」「すぐにお母ちゃんが疲れて、引っ張りながら登って疲れてしまった。」「お母の「待って、待って」という言葉を何回も聞きました。」「お父さんは遅すぎて、僕はAA行けそうだった。」保護者の感想は、子どもの体力に感心したり、成長を感じたり、優しさにホロリとしたり。疲れたけれど気持ちよく登山できたとありました。登山後のおにぎりと豚汁が大好評でした。

命の集会がありました。

命について、じっくり考える機会として「命の集会」を行いました。歌やメッセージや3年生のうさぎの飼育に関する発表やみどり委員会の音読、講話がありました。講師は、寺島祥史さんです。野球が大好きで活発な寺島さんが、交通事故により車いす生活となった苦悩の日々の話や今、歌やお話を通して、生きていることのすばらしさを伝えてくれました。そして、寺島さんと一緒にみんなで「OMOIYARIのうた」を歌いました。「・・・・難しそうだけれど、ちゃんと心にあるよ おもいやりは 世界を幸せにする魔法」

伊川津貝塚に行きました。

6年生は「伊川津貝塚」へ校外学習に行きました。伊川津の駐在さんの横の道から、人骨が3体発掘されました。学芸員の増山さんから、この頃のことや発掘のことについて説明をしてもらいました。サンサンタイムには元気に登山する子どもたちです。6年生は、他学年が登山を終わった後、竹ぼうきと熊手を持って、登山道を掃除しながらゆっくりと登りました。頂上についても「疲れた。」という子は誰もいません。みんな晴れやかな顔つきです。富士山を背景に記念撮影の予定でしたが、はっきりと見えません。心で富士山を見ながらの撮影になりました。

頑張っています。ふじお山登山。

だんだんと藤尾山登山に慣れてきた子どもたちです。でも、登山道7合目あたりから傾斜がきつく、足取りはゆっくりになります。8合目のところで待っていてくれる先生に、「もう少しだ。頑張れ!」と声をかけてもらい頂上まで一気に登ります。登山道には、取り除いても取り除いても石が転がっています。今日は上から転がってきた石が足に当たった子がいました。下り坂は、上り坂よりさらに急な道です。慣れてきたところで、スピードを出して走って下りると大変危険です。ゆっくりと自分のペースを守り、けがをしないようにと声をかけています。続々と子どもたちが、「ふじお山のぼり」の登山カードの2枚目を職員室に持ちに来ています。

富士山が見えました。

雲一つない真っ青な空の中に藤尾山が見えます。今週から低学年も山頂を目指しています。藤尾山山頂からトランシーバーで、「今日は、富士山が見えます。」と連絡が入りました。本当かな?と思いながらも、「富士山が見える!」の言葉に元気をもらい、「富士山を見るぞ!」と、いつもより多くの子どもたちが山頂を目指しました。「本当だ。」「やったあ。」と、子どもたちの歓声。山頂から三河湾大橋の向こうに、はっきりと富士山が見えました。

児童会が頑張っています。

児童会の運営委員会が通学路クリーン作戦を計画し、昨日全校児童で実施しました。一人一人がビニール袋を持ち、家に帰るまでのゴミを拾いました。ゴミはないだろうと思っても、86人が拾うと空き缶やお菓子の袋・・・などがありました。今朝、最後の片付けをしてくれている5人の役員の手にはいくつもの袋がありました。また、昨日、役員が各教室に「児童会だより」を配布していました。6日から13日まで「赤い羽根共同募金に協力しよう!」と、全校に呼びかけています。がんばっている児童会です。

人権について考えましょう。

児童会長の元気な朝の挨拶から今週も始まりました。12月3日から10日まで人権週間です。校長先生はポスターを子どもたちに見せながら、時々質問をし考えさせながら、人権についてのお話をしてくれました。また、3名の人権擁護委員さんが来校され、冊子やパンフレット等をくださいました。それを高学年の教室に置き、誰でもが読めるようにしました。「点子ちゃん」という本は図書館に置きます。人権とは、日本国憲法によって、私達、すべての国民に保障されている社会で幸せに生きていくための権利です。

登山は中止でした。

昨晩の雨が嘘のようなよい天気でしたが、藤尾山の登山道は滑るため、登山は中止になりました。5時間目の終わり頃から、急に空が暗くなり、ゴロゴロ雷の音とともに激しい雨が降り出しました。低学年が下校する時間です。傘のない子は、学校の黄色い傘をさして下校しました。6時間目、高学年は委員会の時間です。給食委員は2つのグループに分かれ、今日の献立「いただきます」を参考にして、給食集会で出すクイズづくりをしました。高学年が下校する時間には、雨は止み日差しも出ていました。

皇帝ダリアが満開です。

薄紫色の皇帝ダリアの花がみごとに咲きました。北校舎の前の花壇には、大きくに育った皇帝ダリアが木のようにそびえて立ち、南校舎の子どもたちの教室の方を向いて咲いています。今年は、1年生の教室の前の花壇にも皇帝ダリアが咲きました。子どもたちは、ダリアの幹が成長しているころはダリアと自分と背比べをしていましたが、いつの間にか立派に育ち大きいのが当たり前になっていました。しかし、薄紫色の花が咲いたら、花がいくつ咲いているのか数えていました。

昼放課、全校遊びをしました。

穏やかに師走入りです。今日は、児童会運営委員会が全校に呼びかけ、昼放課に全校遊びをました。始めに運営委員から「○△□遊び」のルール説明がありました。運営委員が数を大きな声で数えてくれるので、その間に赤帽子の鬼さんが白帽子を捕まえます。運動場いっぱいに広がり、走り追いかけています。どんどん赤帽子が増えていきました。終わりの集合合図がかかり、整列しました。児童会長が、「みんな、楽しかったですか?」と聞くと、「はい」「はい」「はい」「はい」・・・と次次に返事が返ってきました。

元気に山登りに出発です。

今日は快晴、山登り日よりです。子どもたちは元気に山登りに出発です。高学年の子どもたちはもうわかっている山登り、それぞれのペースで登山に挑戦しています。さすが6年生、頂上についても余裕の顔つきです。5年生の男子もがんばっています。今週の低学年の山登りは、慣れるための登山です。来週から頂上を目指します。早くお兄さんやお姉さんのようにAコースを登りたいと思っている低学年の子どもたちです。

ふじお山登山が始まりました。

藤尾山は208メートル。学校は藤尾山に抱かれています。頂上から集落や田畑、太平洋が一望できます。幸運なら、富士山や南アルプスも見えます。この登山を通して、体力向上を図るとともに、最後までやり抜く強い意志を養うための伝統の行事です。今日からふじお山登山が始まりました。ふじおランドに全校集まり出発式を済ませ、いざ!出発。高学年は余裕で頂上目指して登っていきます。1・2年生も先週頂上まで登っているので大丈夫です。

かわいいパティシエさんです。

渥美農業高校で3・4年生がアグリ体験をさせてもらっています。秋はさつまいもの収穫体験でした。2年生は、そのお芋を少し分けてもらい、茶巾絞りとお芋の形をしたスィートポテトを作りました。いつの間にか、靴やおにぎり、新幹線、しゃもじ・・・と個性豊かなお気に入りの形になっていました。レンジで焼いている間にちょっと味見です。「おいしいよ。」「おいしいね。」と少しずつ少しずつ味わって食べています。その顔は笑顔いっぱい。みんなで作ったスィートポテトの味は格別です。

お米を使って調理実習しました。

PTA副会長の鈴木さんの田んぼで、5年生は田植えから稲刈りまで米作り体験学習をさせていただきました。今日は、収穫できたお米で調理実習です。各自、家庭科の授業で製作したエプロンを着け、頭には三角巾、口にはマスクで服装バッチリ、手洗いも済ませ、やる気満々です。メニューは、ライスバーグ、おにぎり、五平餅、炊き込みご飯です。食べた後、子どもたちに感想を聞くと、「おいしかった。」「すごく楽しかった。」「お腹いっぱい。晩ご飯は食べられそうもない。」とお腹をさすっている子もいました。

僕たち、ふるさと探検隊です。

4年生は、社会科「ふるさと探検隊」の勉強で校区にある八人塚、籠池古墳、長興寺に行って来ました。長興寺は神社の近くにあり、子どもたちにも馴染みある場所ですが、八人塚や篭池古墳には、「始めて来た。」「こんな道の近くにあるんだ。」と、地元にありながらも知らなかった子もいました。山田もと先生の民話「八人塚」と松浦邦治先生が描かれた「八人塚」の絵が北校舎の廊下に展示してあります。昼の放課には、4年生の子たちがその絵を見て指でさしながら、話し合っている姿がありました。

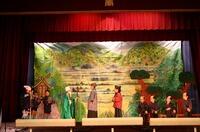

大成功、学芸会。

小春日和の穏やかな日、8時30分より学芸会が開演しました。始めに全校による群読と合唱です。みんなで声を合わせる喜びや覚えた手話による合唱を披露しました。体育館いっぱいに響く声、皆様から大きな拍手をいただきました。各学年の劇でも、子どもたちは役になりきり、全身で演技をしていました。今年のテーマは、「最高の演技を みんなで見せよう 学芸会」です。テーマ通り最高の演技ができた子どもたち。演技の後の子どもたちの顔は、とても晴れやかでした。学芸会を終了してから、10月28日の研究発表会の報告をしました。

明日は、学芸会です。

明日は学芸会です。午後から、お客さんを迎えるための清掃をしました。4年生は岩石園やがんばり坂の落ち葉を掃きました。5年生は体育館の軒のざら板を一枚一枚上げて掃き、下駄箱の中を雑巾で拭きました。また、遊ばないようにと遊具をひもでくくりました。6年生は体育館のカーペットのほこり取りや道具の整理整頓です。みんなが力を合わせたので早く終わることができました。その後、係りの仕事の確認をして帰りました。準備万端。明日は、86人の力を合わせ、最高の学芸会にしましょう。

学芸会まであと2日です。

音楽部は体育館の練習に慣れてきました。音楽室と違って、どのくらいの音で演奏してよいかわかってきたので、それそれの楽器の音が響き合ってきれいになってきました。6年生は最後の学芸会。音楽部の演奏も学年の演技も係りの仕事も一生懸命です。低学年の下校の時、交通指導員の坂本さんが、「藤尾山もところどころ赤く色づいてきましたね。」と教えてくれました。藤尾山を見上げるとハゼや漆の木が赤くなってきました。学芸会の午後、藤尾山登山に向けてPTA役員と職員で登山道の整備作業をします。

学芸会予行練習をしました。

体育館はしんしんと冷えています。今日は予行練習。開会のことばから閉会のことばまで、本番と同じように行いました。舞台に背景や大道具をあり、衣装を着て演じている子どもたちは、役になりきっています。寒さを忘れての熱演です。今年はPTA役員さんにもう着ることにない着物や羽織などを提供していただきました。低学年のかわいい衣装に演技、中学年の笑いのある楽しい劇、高学年の考えさせられる劇。本番はもっと磨きがかかります。

学芸会準備会がありました。

6時間目に学芸会の準備会がありました。4年生以上は、一人一役仕事があります。照明係は先生の説明を聞いた後、担当する学年の台本を開きながら、仕事を確認していました。舞台道具係は、舞台の設営や大道具・楽器の運搬などの諸注意を聞き、分担を決めました。幕係、放送係、招集衣装係、会場係もそれぞれの場所で先生から仕事の説明がありました。明日は予行練習です。子どもたちは、演技や群読・歌、合奏(音楽部)そして、自分の与えられた仕事をしっかりやってくれるでしょう。

学芸会まで、あと5日です。

学芸会は今週の土曜日です。衣装や小道具もだんだんと整ってきました。6時間目の体育館は、4年生の練習でした。動きや表情などの細かなところを先生から指摘され、指導を受けていました。「抜き足、差し足、忍び足」の動きを本番では見ていただきたいと思います。廊下を、セリフを言いながら通る子、歌を口ずさみながら通る子、リズムを取りながら手を動かし(手話)通る子がいます。自然と出てくるのでしょう。そんな子どもたちの様子を見て、目を細めているこの頃です。

ボトルキャップ回収をしています。

「世界の子どもたちにワクチンを届けよう」と、児童会がペットボトルキャップを集めています。9月始め廊下に置いてあるキャップ入れボックスがいっぱいになり、回収してもらいました。10月には市民館などで呼びかけ、回収箱を置きました。子どもたちの活動を知った地域の方々から、キャップがたくさん集まり回収してもらいました。今、廊下のボックスがもうじきいっぱいです。半年に1回のキャップ回収だったのが、子どもたちの意識の高まり・地域の方々の協力のおかげでたくさん集まり、回収率が上がりました。

学芸会の練習に熱が入ります。

11月11日 木曜日

小春日和の一日でした。放課になると、子どもたちは一斉に運動場に出て元気に飛び出します。今日はいつもより大きな声が職員室まで届き、楽しそうに遊んでいる様子が伝わってきました。もうすぐ学芸会。どの学年も劇の練習や小道具づくりに熱が入っています。全校では群読と手話をしながら合唱をします。昨日は、手話の指導に中神さんに来ていただき練習をしました。中神さんは、「前より上手になっているよ。」と、やさしく声をかけてくれました。

保健給食集会がありました。

11月10日 水曜日

「よく噛んで食べる」をテーマにして、保健給食集会がありました。1学期は、校医さん方をお招きし、医療用ガムで噛む回数チェックをしました。2学期は保健給食委員による説明や寸劇の後、「するめ」を噛んで食べました。昔の人は食べごたえのある食材を食べていたので自然と噛む回数が多いですが、今は、意識して「噛む」ことに心がけることを学びました。また、よい生活習慣を身につけるために、今週は健康チェックを行っています。

学芸会演技指導がありました。

1時間目から6時間目まで、各学年が学芸会の劇の演技指導をしてもらいました。講師は、親子観劇会の劇団「風の子」から来てくれた金田さんです。2時間目は1年生でした。1年生が一生懸命演じているので、目を細めて見ていました。そして、舞台に立つ位置や体の向き、動作をやさしく教えてくれました。学年が進むと、「見ている人を意識して。」とか、「変化がでるように。」とか、動きや台詞まわしを指導してもらいました。これからの練習に、指導してもらったことを生かしていきます。学芸会が楽しみです。

渥美農業高校交流生交歓会がありました。

今、渥美農業高等学校にオランダから交流生が来て、生徒達の家にホームスティをしています。その交流生と生徒を迎え、5時間目に交流生交歓会を行いました。子どもたちはふじお班に分かれてチーム作り、一緒にゲームをしました。始めは大玉運びです。次は小さなピンポン球運びです。上手に箸でピンポン球をはさみながら走っている姿を見ると、思わず「すごい!」と見入ってしまいます。ゲームが終わった後、全員で記念撮影をしました。

就学時健康診断があります。

今週に入り好天続きの毎日、これが先週だったら・・・と思わずにはいられません。今、サルビア・コスモス等の花々が満開です。先週、花壇を見に来られた緑化推進委員の方々から「素晴らしい。写真を撮らせてください。」「手入れが行き届いてますね。」とお褒めの言葉をいただきました。午後から、就学時健康診断です。来年度の1年生が、がんばり坂を上りきると目に鮮やかに入るサルビアの花。きっとこのきれいな学校や優しいお兄さん・お姉さんに接し、「早く小学校に行きたいな。」と思ってくれることでしょう。

盛りだくさんの一日でした。

今日は盛りだくさんの一日。2時間目、6年生は租税教室があり、税務課の岡田さんがお話をしてくれました。5時間目は講師に中神さんをお招きし、手話コーラスの練習をしました。6時間目は、音楽活動活性化事業として、プロの打楽器奏者 野尻小矢佳さんと4・5年生は一緒に授業です。ビブラフォンの優しい音色に聴き入ったり、いろいろな打楽器の音色を楽しみました。実際に雨の音を出しました。「視線がいつもこちらを見てくれていて、子どもたちの表情がうれしかったです。」と野尻さんは言っていました。

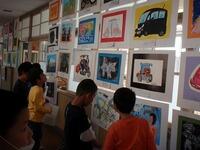

鑑賞会をしました。

北校舎に展示してある巡回作品展の作品を見ている3年生です。自分が好きだな・ここがうまいなという作品を見つけています。「この自転車、大きくかけてるね。」「線と線がちゃんとつながっているよ。」「僕は自動車が好きだな。」と、自分のお気に入りを見つけました。6年生の作品のところに行くと「すごいね。この靴。」「細かいね。」と感心していました。中には、作者の名前に興味を持った子や知っている子の作品に見入っている子もいました。他校の作品を見ることは、子どもたちにとってよい刺激になっています。

田原市加治町奥恩中62番地17

電話:0531-22-0479

ファクス:0531-22-6859

Mail:nambu-e@city.tahara.aichi.jp