7月19日に、通学団会を行いました。通学団会では、1学期の登下校等の様子を担当の先生や6年生の司会で振り返りました。

「並んで登校できましたか?」

「集合時間に間に合うことができましたか?」

・・・

今まで大きな事故なく過ごすことができました。2学期以降も安全に気をつけて登校してください。

校庭の南西にカイノキがあります。

カイノキ(楷の木)は、直角に枝分かれすることや小葉がきれいに揃っていることから、「楷書」にちなんで名付けられたとされています。中国の賢人の孔子と縁が深いことから、「学問の木」とされています。

このカイノキは、日々勉強でがんばっている亀山小学校の子どもたちを、校庭の隅から温かく見守っています。

*1年:国語、2年:国語、3・4年:国語、5年:算数、6年:理科、特支:自立

7月14日、みんなが楽しんで運動できるように、保健体育委員会の企画で「体じゃんけん大会」が行われました。あいにくの雨のため体育館で行いました。

グーはしゃがみ、チョキは足を前後に開き、パーは足を横に開きます。

「最初はグー ジャンケン グー」

「最初はグー ジャンケン チョキ」

優勝者、2位、3位にはお手製のかっこいいメダルが贈られました。

7月13日、市役所の方を講師に迎え、6年生が選挙出前授業を行いました。

出前授業では、模擬投票を行いました。「白玉団子党」と「ふわふわホット-ケーキ党」の党首の選挙公約を聞き、どちらにするか決め、本物の投票箱に投票です。

最初に投票する人は、投票箱の中が空であることを確認します。

結果は、過半数以上をとった白玉団子に決定しました。(おいしい白玉団子を卒業前に作ってください。)

出前授業では、選挙に関係する様々なことを学ぶ機会となり、選挙への関心が高まりました。

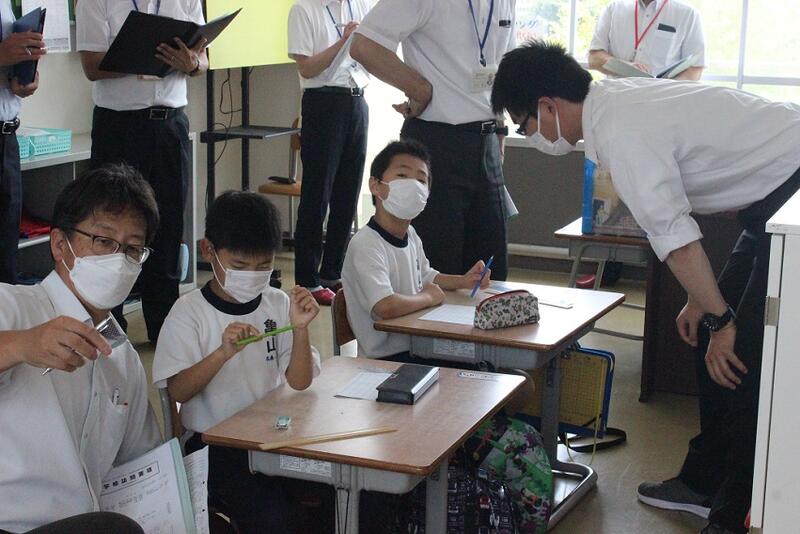

7月13日、田原市議会議員の方が、本年度からスタートした3・4年生の複式学級の様子の視察で来校されました。2人の教員が学年別で学習している算数と、1人の教員が3・4年生一緒に学習している国語の様子を見られました。

算数では、自分の考えをホワイトボードに書き、互いに説明し合います。考えの共通点は?相違点は?自分たちで、学習を深めます。

国語の漢字の学習では、グループで学習を進めるグループ、教師と共に進めるグループというように指導方法が工夫されています。主体的に学ぶ姿勢を伸ばします

令和6年度からは、5・6年生も複式学級がスタートします。

7月8日に、PTAと職員で救急法講習会を行いました。心肺蘇生の方法やAEDの使用法を学びました。

このようなことが必要な状況が、万が一であっても起きてはいけませんが、大切な命を守るために教員も保護者も万全を期します。

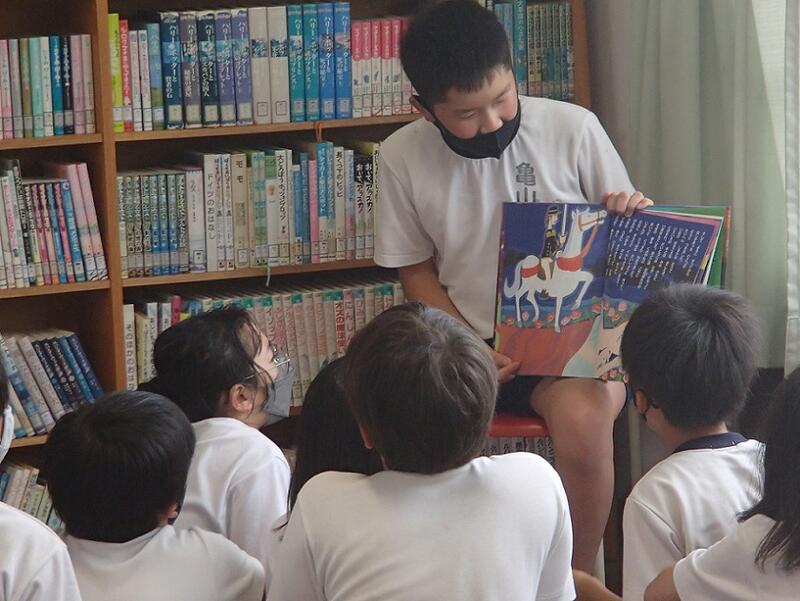

もどり梅雨?の雨のため、外で遊べない日…、カランカラン♫と鐘がなった後、「今から雨の日の読み聞かせを行いますよー」と校内に声が響きました。

30名程度(ほぼ全校児童)が図書室に集合。

図書室では、図書委員の5・6年生が絵本を手に読み聞かせの始まり!始まり!集まった児童はもう夢中!

7月5日に防災対策課の方を迎えて、全校で防災教室を行いました。

○地震が起きたとき、自分がすることは・・・だんごむしのポーズで自分の安全(命の確保)を守る。

○避難所に避難してきたとき、自分がすることは・・・地域の大人の手伝い。避難所の掃除はとても大切なお手伝い。

また、簡易トイレの仕組みを教えてもらい、いざというときに困らず使用できそうです。

お話「大きな災害にそなえる」

全校でだんごむしのポーズ

簡易トイレとは…

簡易トイレ…座ってみると…

凝固剤でトイレの汚物(今日は水で…)が固まる様子の観察

「おいしい食べ物がたくさん食べられますように」

「コロナがおさまりますように」

「大金持ちになれますように」

「○○先生がおもしろいままでいられますように」

・・・

今日は、七夕です。みんなの願いが叶いますように。

6月20日に、交通指導員さんや1年生保護者の方々の協力を得ながら、1・2年生対象の自転車教室を行いました。

運動場等につくったコースを使って、

・出発するときは、自転車にまたがり、「後方よし」と後方確認。

・横断歩道は、自転車から降りて「右左右」を見て渡る。

・前と後ろのブレーキを同時に使い、停止線のところで止まる。

など、実際に自転車に乗りながら勉強しました。今日勉強したことを忘れずに、交通安全に気をつけて自転車に乗りましょう。

6月29日から運動会に向けてのカラーガードの練習が始まりました。初めは、先輩たちのビデオを見てだいたいの様子を確認。

いざ、旗を振ってみると…。こうするのかな?みなさん!2か月後の僕たち私たちの踊りを楽しみにしていてください。

防犯の合い言葉「つみきおに」

「つ」…ついていかない

「み」…みんなといつもいしょ

「き」…きちんとしらせる

「お」…大きな声で助けを呼ぶ

「に」…にげる

を、6年生が中心となって一斉下校時に全校で確認しています。これは平成21年から13年間ずっと続いています。これからも大切にしていきます。

亀山の子たちが、これからもずっと安全でありますように!

毎朝、交通指導員さんが子どもたちに付き添い、登校時等の安全と健康を見守ってくれています。時には、ある班に付き添い学校まで来るとすぐに学校を離れ、別の班と合流してまた学校まで。

いつものこととなると忘れがちになる交通指導員さんなど地域の方への感謝。子どもたちからのお礼の気持ちは、日々の笑顔で。

2年生が、まちたんけんに出かけました。自分のまちにどんなものがあるだろうか?いざ出発!!

まずは、近くのうしのけ山からまちを眺めました。

「あれー知ってる!風車とえーと…」「ソーラーパネル!」

「んー。あれって何だろう?」

「これって、何の入口だろう?」

「トウモロコシ畑だ!うちもトウモロコシ作っているよ!」

「これから興味深かったものをじっくり調べて、ぼくたち私たちは、『まち博士』になります。」

図工「ならべていいかんじ」、生活科「なつをあそぼう」を合体させ、「ジュース屋さん」を開きました。

1年の子どもたちは、絵の具と洗剤を使って、色鮮やかで泡のあるおいしそうなジュース(飲めませんが…)をたくさん作りました。

時間が経ち泡は消えましたが、多くのジュースがラインナップ!おすすめは「いちごみるく」

多くのお客さんを、「いらっしゃいませ!」と出迎え、多くの注文を取りました。またのお越しをお願いします。

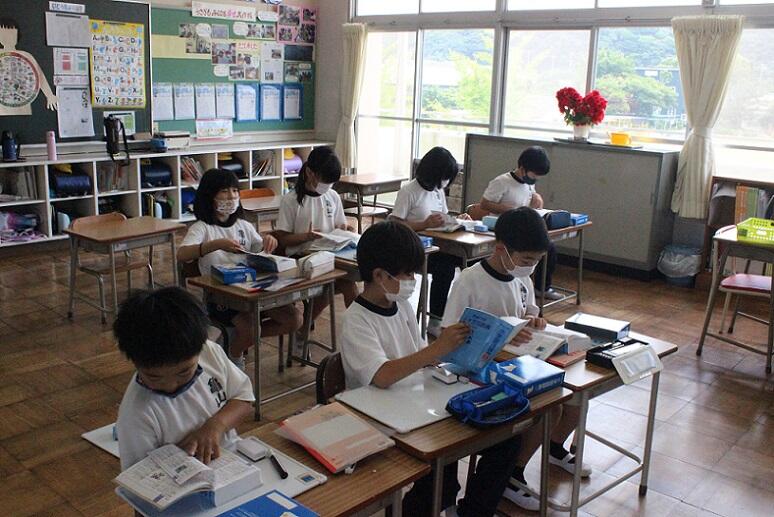

6月20日に、田原市教育委員会による学校訪問があり、子どもたちの学習の様子等を見ていただきました。

1年生道徳「かぞくとおはなし」

お母さんカンガルーは、子どもカンガルーに何ていっているのかなあ~

2年生国語「せつめいじんになろう」

相手に正しく伝わるように説明することって、なかなか難しいぞ!

3組学級活動「デキルマンになろう~しっかりすわろう~」

正しい座り方は、こうやって・・・。

2組算数「長さ」

よし!このものさしで、いろんなものの長さを測るぞ!

3・4年国語「慣用句を使おう」

『馬が合う』の意味はなにかなあ~。

5年音楽「音の重なりを感じ取ろう」

このリズムは波のようだな~。

6年道徳「友達を信じるとは」

友達って、話を分かち合える存在・・・。

教育委員会の方からは、「子どもたちと担任が温かい雰囲気で学習をしている」とお言葉をいただきました。少人数の学校の強みを生かしながら、少人数の学校の課題の克服を今後も進めていきます。

3・4年生が複式学級のため、本校では、3・4年生でウサギの飼育をしています。よりよいウサギの飼育のために、獣医の横田さんを講師に迎え、どうぶつふれあい教室を行いました。『ウサギの体のつくり』『ウサギと自分の心臓の音の違い』『ウサギに与えてはいけない食べ物』等をたくさん学びました。

これで、みんなウサギ博士です。今後もよりよいウサギ飼育をがんばります。

地域の皆さんには、ウサギ飼育のために、えさやわら等いろいろいだたき、ありがとうございます。

1・2年生が、職員室前のプランターへ花の苗を植えました。植えている最中に見つけたミミズが、よい土を作る生き物と聞くと、ミミズを探しながらの苗植えとなりました。

子どもたちが心を込めて植えた花たちは、きれいな花をたくさんつけることでしょう。

『Enjoy 清亀キャンプ~感じよう 考えよう 助け合おう~』

6月15日(水)・16日(木)に、つぐ高原グリーンパークで野外活動を行いました。

初日の朝は、気温18度、雨と風の寒い中での出発式となりました。

途中、トイレ休憩のため道の駅「したら」で下車。近くを流れている山間部の川に見入ってしまいました。

宿泊施設は、グリーンメッセージです。

1つ目の活動は、五平餅作り体験です。

2つ目の活動は、森の自然に詳しい地元の加藤さんと「千年の森」の散策予定でしたが、雨のため室内で千年の森のお話をたっぷり聞きました。

3つ目の活動は、ファイヤーなしのキャンプファイヤーを行いました。火の代わりにランタンの明かりで行いました。神秘的でした。

2日目は、前日の雨も上がり予定通りニジマス釣り・焼き体験を行いました。

少し時間が、できたので近くの川で水遊び。冷たい水でした。

お世話になった方々、「つっくん・たっくん」、ありがとうございました。

グリーンメッセージの入口にかわいい花。その名前は「リトルエンジェル」。これからもかわいい天使たちを待っているようです。