田原市立田原南部小学校

ブログ

バレエ体験学習

12月2日(木)に開催されるバレエの鑑賞にむけて、5・6年生が体験学習をしました。

バレエ団から送られてきたDVDで、バレエについての学習や、実際に踊ってみました。

児童は「足の動きが難しかった」と言っていました。

バレエ団から送られてきたDVDで、バレエについての学習や、実際に踊ってみました。

児童は「足の動きが難しかった」と言っていました。

学校保健委員会

11月22日(月)に学校保健委員会を行いました。

NTTドコモの末永さんに「スマホ・ケータイ安全教室」の講演をZOOMオンラインでしていただきました。

SNSでの情報公開や、文字だけのやりとりの危険性などについて話をしていただきました。

4年生は体育館、5年生は教室、6年生は音楽室で聞きました。

NTTドコモの末永さんに「スマホ・ケータイ安全教室」の講演をZOOMオンラインでしていただきました。

SNSでの情報公開や、文字だけのやりとりの危険性などについて話をしていただきました。

4年生は体育館、5年生は教室、6年生は音楽室で聞きました。

ふじおりんぴっく2021 体育館

11月18日(木)にふじおりんぴっく2021を体育館で行いました。

ふじお班に分かれて、じゃんけん、ツムツム、紙飛行機飛ばしをしました。

どの遊びも、楽しそうに取り組んでいました。

ふじお班に分かれて、じゃんけん、ツムツム、紙飛行機飛ばしをしました。

どの遊びも、楽しそうに取り組んでいました。

ふじおりんぴっく2021 運動場

11月16日(火)にふじおりんぴっく2021を運動場で行いました。

ふじお班に分かれて、くつとばし、ボール投げ、フラフープくぐりをしました。

6年生が中心となって楽しい活動となりました。

18日(木)には、屋内種目を行う予定です。

ふじお班に分かれて、くつとばし、ボール投げ、フラフープくぐりをしました。

6年生が中心となって楽しい活動となりました。

18日(木)には、屋内種目を行う予定です。

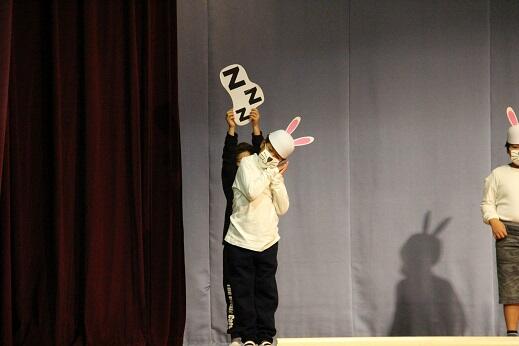

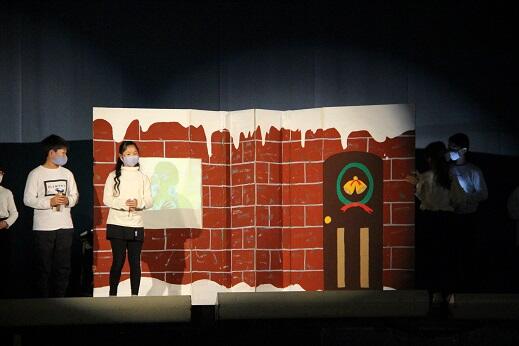

学芸会

11月13日(土)に学芸会を行いました。

予行演習を経て、さらにみがきのかかった発表となりました。

学芸会でのがんばりを、これからの学校生活に活かしてもらえたらと思います。

1年「むしとなかよし」

2年「ドラムリズムとダンス」

3年「めざせ!うさぎ博士」

4年「マッチ売りの少女」

5年「古文に親しもう」

6年「歴史にドキリ ダンス」

予行演習を経て、さらにみがきのかかった発表となりました。

学芸会でのがんばりを、これからの学校生活に活かしてもらえたらと思います。

1年「むしとなかよし」

2年「ドラムリズムとダンス」

3年「めざせ!うさぎ博士」

4年「マッチ売りの少女」

5年「古文に親しもう」

6年「歴史にドキリ ダンス」

歯磨き、フッ素洗口

給食後の歯磨き、フッ素洗口を再開しました。

むしバスターズのDVDを見て、歯磨きの仕方を確認しました。

DVDで学んだことを、家での歯磨きにも活かせるといいですね。

むしバスターズのDVDを見て、歯磨きの仕方を確認しました。

DVDで学んだことを、家での歯磨きにも活かせるといいですね。

学芸会予行演習

11月9日(火)に学芸会予行演習を行いました。

どの学年も、練習の成果を発揮していました。

13日(土)の学芸会にむけて、さらにみがきをかけていきたいと思います。

どの学年も、練習の成果を発揮していました。

13日(土)の学芸会にむけて、さらにみがきをかけていきたいと思います。

秋の桜

秋桜と書いてコスモスと読むことを知ったのは、山口百恵さんの歌からです。今まさにコスモスの季節ですが、文字通り秋の桜が今咲いています。場所は体育館西の駐車場。例年と違う今年の気候を物語っているようです。

バスケットボール校内対抗試合

10月29日(金)にバスケットボール校内対抗試合を行いました。

子どもたちは、今までの練習の成果を発揮してプレイしていました。

田原市バスケットボール大会は中止となりましたが、子どもたちのいきいきとした姿が見られました。

子どもたちは、今までの練習の成果を発揮してプレイしていました。

田原市バスケットボール大会は中止となりましたが、子どもたちのいきいきとした姿が見られました。

親子環境整備作業

観劇会をした午後に、親子環境整備作業を行いました。

保護者の方に協力していただき、学校や藤尾山の木や草などを片付けました。

学校がきれいになりました。

保護者の方に協力していただき、学校や藤尾山の木や草などを片付けました。

学校がきれいになりました。

観劇会

10月23日(土)に観劇会を行いました。

劇団風の子による「ギャングエイジ」という劇でした。

子どもたちは、楽しみながら見ていました。

劇団風の子による「ギャングエイジ」という劇でした。

子どもたちは、楽しみながら見ていました。

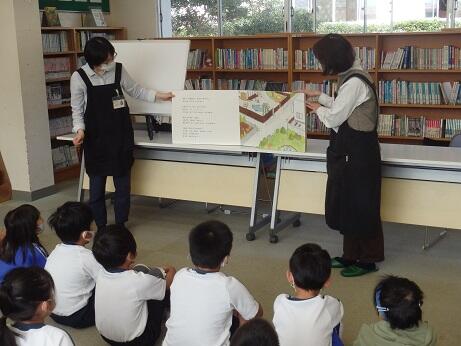

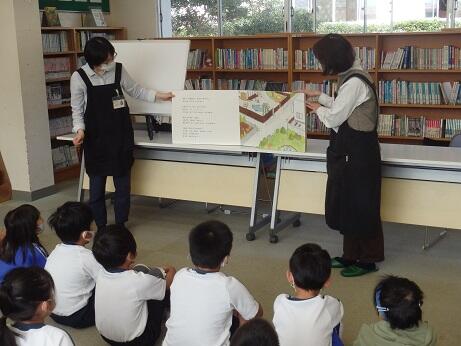

秋の読み聞かせ会

10月19日(火)、22日(金)に田原市図書館の司書さんに来ていただき、読み聞かせ会を行いました。

おもしろい本の話を、子どもたちは興味をもって聞いていました。

おもしろい本の話を、子どもたちは興味をもって聞いていました。

アグリ体験

3、4年生で渥美農業高校に行き、芋掘りをさせていただきました。

高校生のお兄さんお姉さんに手伝ってもらいながら、たくさんの芋を掘りました。

とても楽しく活動できました。

高校生のお兄さんお姉さんに手伝ってもらいながら、たくさんの芋を掘りました。

とても楽しく活動できました。

朝会

10月18日(月)に朝会を行いました。

今日は、事務さんのお話でした。

事務さんの仕事のことや、学校のものを大切にたくさん使ってほしいということを話していました。

今日は、事務さんのお話でした。

事務さんの仕事のことや、学校のものを大切にたくさん使ってほしいということを話していました。

ありがとう会

10月15日(金)に3年生で、教育実習生の先生への「ありがとう会」を開きました。

鬼ごっこや、だるまさんがころんだなどの遊びを一緒に楽しみました。

最後には、先生へプレゼントをわたしました。

すると、先生から子どもへのプレゼントが用意してあり、互いにわたしあいました。

鬼ごっこや、だるまさんがころんだなどの遊びを一緒に楽しみました。

最後には、先生へプレゼントをわたしました。

すると、先生から子どもへのプレゼントが用意してあり、互いにわたしあいました。

修学旅行8

楽しかった修学旅行もあと少しで終わりです。豊川橋からの夕日が、子どもたちの晴々とした気持ちを表しているようでした。

修学旅行7

最後の見学地、金閣を見学しました。天気が良く池にも金閣がきれいに映っていました。光り輝く金閣に子どもたちは大満足でした。

この後、昼食を食べ帰路に着きます。

この後、昼食を食べ帰路に着きます。

修学旅行6

2日目二つ目の見学地は二条城です。感染症対策として中では解説なし、会話なしだった為、静かに城内を見学しました。それでも、城内の広さや豪華さから、子どもたちは徳川家のすごさを感じたようです。

修学旅行5

修学旅行2日目始まりました。全員元気です。はじめに清水寺を見学しました。見学後は買い物タイム。時間目一杯買い物を楽しんでいました。

修学旅行4

二つ目の見学地、奈良公園では、大仏殿、二月堂を見学し、若草山周辺ではシカとたわむれたり、お土産を買ったりしました。

連絡先

田原市加治町奥恩中62番地17

電話:0531-22-0479

ファクス:0531-22-6859

Mail:nambu-e@city.tahara.aichi.jp

検索ボックス