台風14号接近。しかし・・・。

天気が気になる中でしたが、天気は亀の子たちに味方し、無事運動会を開催することができました。

高学年は、自分の決意を教室の黒板に書きとめ、いざ運動場へ。

『つなげよう 心を一つに 亀の子パワー』を誓いの言葉で宣言し、運動会スタート。

全校で表現した校歌演奏。

かわいいエビとカニが運動場に大量発生したエビカニクス(準備体操)。

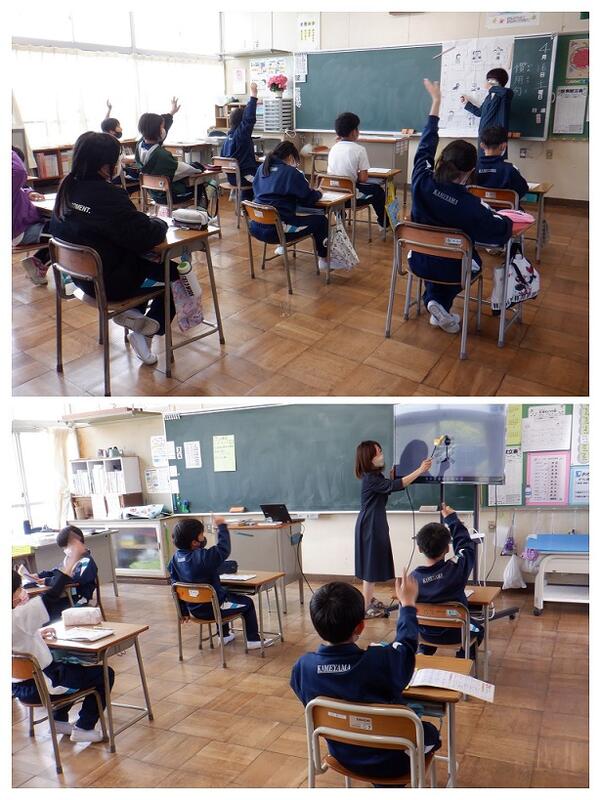

元気な声で「はい!」。力一杯走る短距離走。

雷管の音と共に綱がピーン。綱が切れんばかりに引き合う綱引き。

「あー」

「きゃー」

校舎内に子どもたちの叫び声が・・・・。慌てて3・4年生の教室へ向かうと音を目で見る理科の実験でした。ボールにラップを張り、その上に塩を巻き、思いっきり「あー」「きゃー」。すると、塩の結晶がブルブル。見えないものが見える感動に、子どもたちは何度も「あー」「きゃー」を叫びました。

『音は振動』・・・学びがしっかり定着かな?

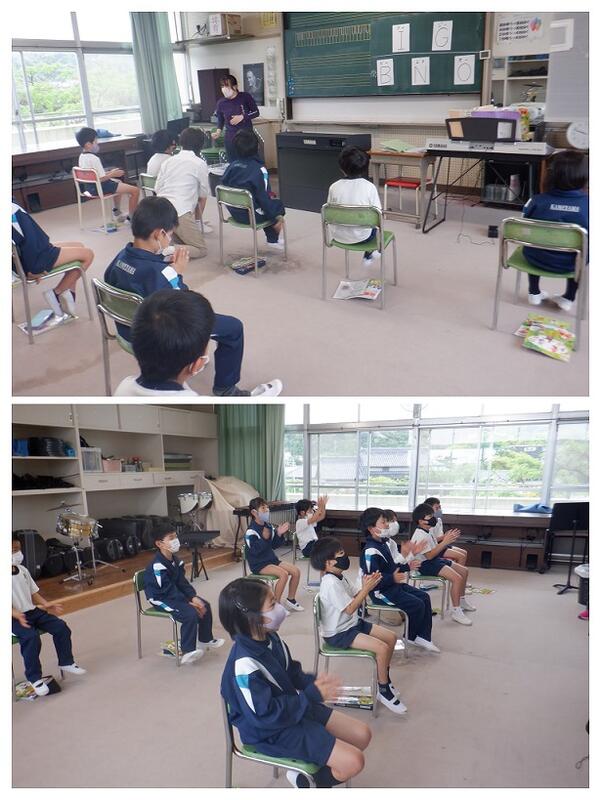

「Hollo! How was your Summer Vacation?」

6年英語では、ALTのシルバ先生と共に、「How」を使って夏休みの様子を尋ねる学習を行いました。英語で質問をしたり、答えたりすることは何とかクリア。しかし、相手の言ったことにしっかりリアクションをとることには苦戦していました。

子どもたちの楽しい活動は、地域の方からいただいたカボチャで作ったボビー(6年生が命名)が、温かいまなざしで見守っています。

今年のハロウィンは10月31日です。本校では、毎年ハロウィンカボチャランタンをつくって、季節のイベントを楽しんでいます。そのためのカボチャを地域の方から今年もたくさんいただきました。ありがとうございました。

雨天のため1週間延期されていたキャベツの苗植えを、9月13日に実施しました。亀山小学校の伝統ある農業体験活動です。

低学年の子には高学年の子がサポートに付いて、全校児童一人一人が心を込めて植えました。お~きくな~れ!お~きくな~れ!今後は、草取りや収穫も行います。

朝早くからPTAの方々が苗植えの準備を始めていただいたおかげで、子どもたちはスムーズに活動できました。ありがとうございました。

9月13日から4日間、大学生が学校体験活動に来ています。学校体験活動とは、教師を目指す大学生が、子どもおよび教育現場の理解を深めるための活動です。すべての学年の学習の様子を参観します。

もうすでに、子どもたちは体験活動に来ているお姉さんの取り合いです。

エビ・カニが体育館に大量発生しました!

実は、運動会の準備運動として「エビカニクス」を行っています。先日、運動会に向けて体育館で練習しました。かわいいエビやカニが体育館にあふれました。運動会当日にも、かわいいエビ・カニが大量発生します。

運動会の種目に「全員リレー」があります。全校児童39名が、赤・白・緑の3チームに分かれ、リレー形式で行われる運動会の最終種目です。

雨続きでなかなか運動場での練習ができない中ですが、体育館でできる限りの練習に取り組んでいます。

各チームとも、心を一つにしてバトンをつないでいます。

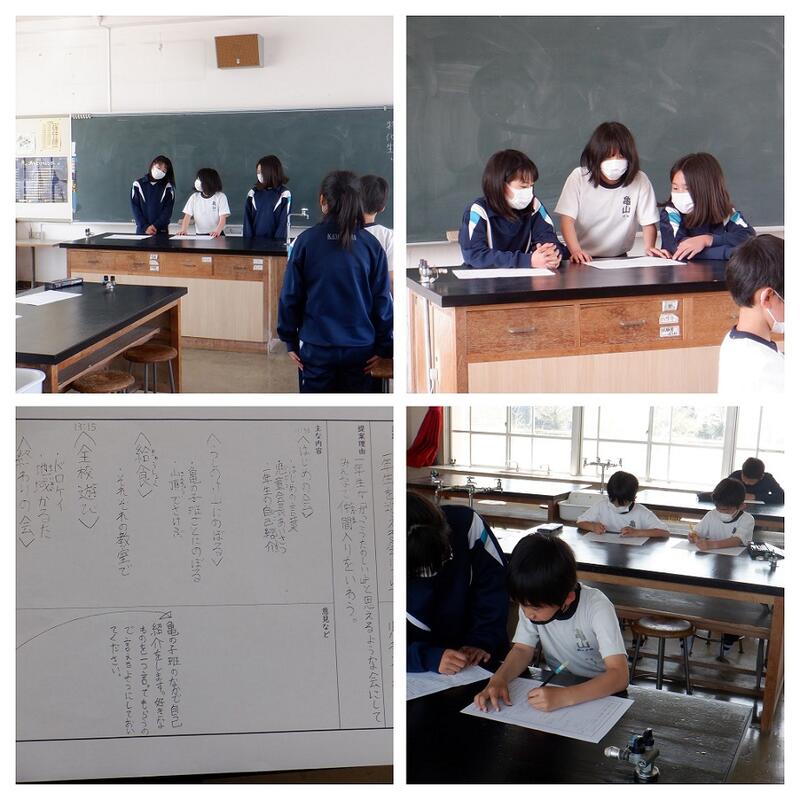

運動会のスローガンが決定しました。

全校児童のアンケートをもとに、6年生が中心となり決定しました。

「つなげよう 心を一つに 亀の子パワー」

残年なことですが、今年の運動会も昨年同様、コロナウイルス感染症対策のため、校区の方々の種目をカットしての実施です。しかし、子どもたちは、スローガンにあるように、全校児童だけでなく家族・地域の方々の心も一つにつなげます。そして、亀の子最強パワーを送ります。

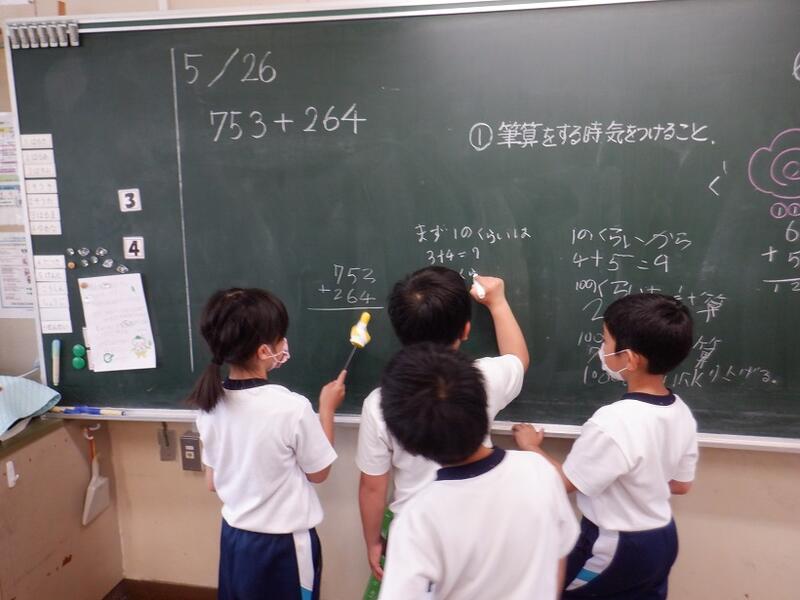

運動会の練習で日々慌ただしい中ですが、勉強もがんばっています。

1・2年生が鍵盤ハーモニカを使っての音楽の勉強です。1年生は、「ドシドシド・ド・ド♪」と親指と人差し指を交差させる指くぐりの練習をしました。2年生は、音の長さに気をつけながら「かっこう」の演奏をしました。どの学年も、上手に指を動かした演奏でした。

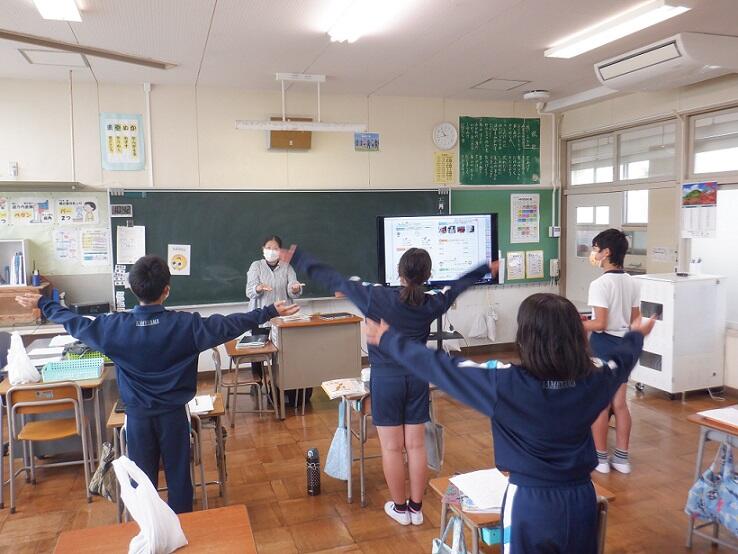

亀山小学校では、令和元年度よりラストロットさんの「熱民音頭(あつみおんど)」に合わせた全校ダンスが運動会で行われています。振り付けの一部分は、毎年その年度の6年生が考えています。9月6日より熱民音頭の練習がスタートしました。渥美の魅力を亀山小学校の児童が、「熱民音頭」に合わせて熱く表現します。

9月17日の運動会に向けて、9月5日から全校練習がスタートしました。初日の練習は、玉入れです。前日の雨で運動場が使えず、体育館での練習となりました。6年生を始め高学年の子どもたちが練習をリードして、本番さながらで行われました。本番では、全校児童とその祖父母の皆さんとで行われる競技です。

運動会は、熱中症対策とコロナウイルス感染症対策を十分講じておこなっていきます。みんなで「心を合わせて」運動会を盛り上げます。

玉入れの手本を先生たちが・・・上手にできているかな?

心を・・・・

「ほー!」「へー!」

子どもたちの夏休みの作品を見て、作成しているときの子どもたちの思いを感じて、思わず声が出てしまいます。自分の好きなことを追求した自由研究。見る人をあっと言わせる自由工作。

手を伸ばし思わず触りたくなるのをぐっと我慢して見ています。夏休み作品展は、9月5日PM~9月7日まで、図工室で行っています。子どもたちの力作を是非見てください。

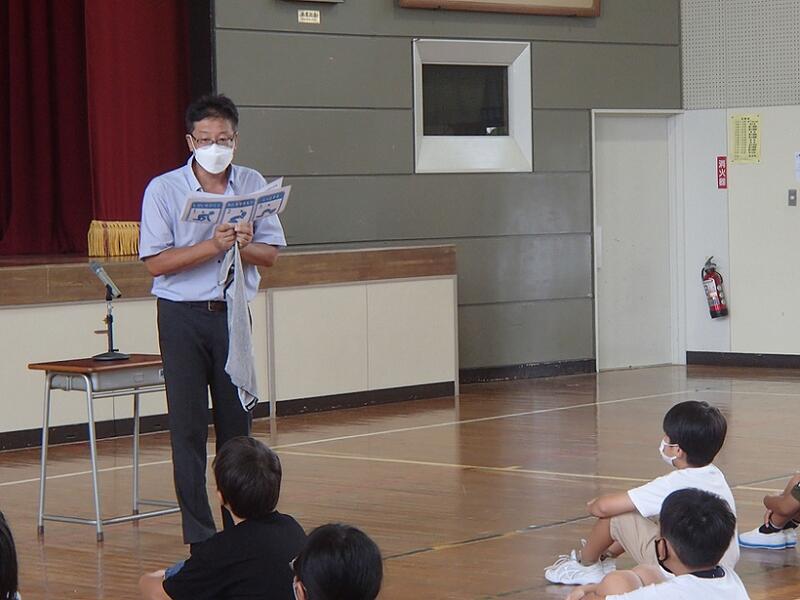

9月1日、シェイクアウト訓練を行いました。

始業式後、教頭先生から、Drop(しせいをひくく) Cover(あたまをまもり) Hold on(じっとする)・・・というシェイクアウトについて話がありました。その後、時刻を告知せず訓練が行われました。子どもたちは、机の脚をしっかり持ち、しっかりと自分の頭を守ることができていました。いつ来るか分からない地震への対策。子どもたちは万全です。

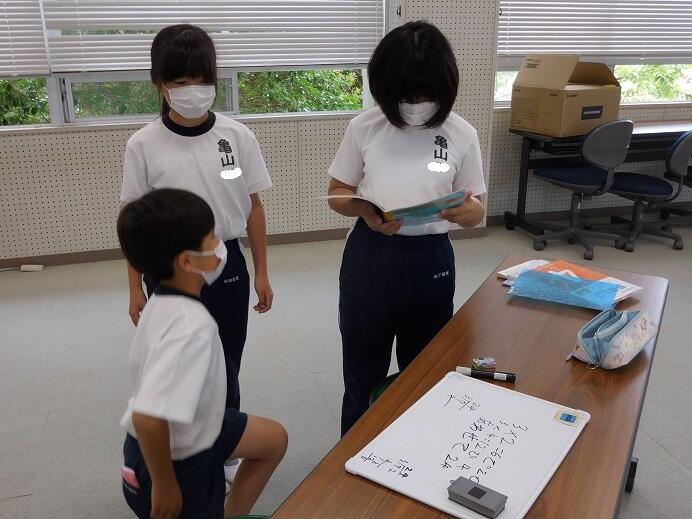

9月17日の亀山小学校運動会にむけて、6年生が運動会のスローガン作りを進めています。現在は、全校児童から集めたスローガンのアンケートを集約し、それを元にスローガンを作成していきます。どんなすてきなスローガンができるか今から楽しみです。

亀山小学校では、年5回発育測定をします。9月2日に2回目の身長・体重・視力の測定が行われました。

子ども「お願いします」

教師「4月から5cm伸びているぞ!」

子ども「よっしゃー」

子どもたちは、心も体も大きく成長しています。

9月1日朝、激しい雷雨があり子どもたちの登校が心配でした。しかし、登校する頃になると雷雨は去り、子どもたちの「おはようございます」といういつもの元気な声がやってきました。

夏休み中、子どもたちは自由研究や勉強など、自分が決めたことを精一杯取り組んだようです。

始業式では、2年生全員と4年生の代表が、2学期にがんばりたいことを発表しました。「縄跳び」「持久走」「運動会のマーチング」等、それぞれの思いを堂々と発表しました。

これからチャレンジすると、「できないかも」という心の声に支配されるかもしれませんが、それは単なる思い込みのことが多いです。「脱!思い込み!」で、2学期も、子どもたちのキラキラ輝くハッピー笑顔がいっぱいになるのを楽しみにしています。

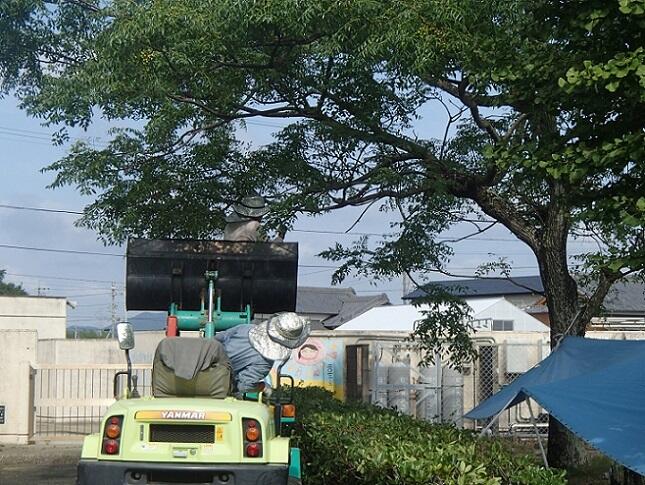

8月22日の午後、PTA・校友会(歴代PTA会長会)と職員で運動会に向けての環境整備作業を行いました。

亀山小学校は、樹木に囲まれた緑豊かな学校です。しかし、夏になると樹木の剪定が欠かせません。夏の暑さにも負けず、見る見るうちに学校が綺麗になっていきました。環境整備作業前には、同窓会の方による樹木消毒も行われました。

多くの方々の支えがあっての学校です。感謝!感謝!×100倍

教員「おはようございます。」

児童「おはようございます。」

教員「元気でしたか?」

児童「元気で~す。」

8月22日は全校出校日でした。子どもたちは、手に宿題を持ち元気に登校しました。

教室では、宿題の提出・確認をしたり、お互いに夏休みの生活の様子を伝え合ったりしました。中には、2学期の行事の準備をしている学年もありました。

夏休みも、あと1週間ちょっとです。今できることを力一杯やりましょう。

7月20日、1学期終業式が行われました。2名の児童が代表で1学期を振り返りました。

「心に残ったことは、複式になって人数が増えたこととウサギの世話です。・・・」

「がんばったことは、人前でしっかり大きな声を出すことと陸上大会です。・・・」

子どもたちは、その一瞬一瞬を楽しく、全力で取り組みながら成長しています。

7月21日から始まる夏休みも、今できることに全力で取り組み、さらに一回り大きく成長してください。そして、2学期の始業式には、バージョンアップした「ハッピー笑顔」で会えるのが楽しみです。

7月19日に、通学団会を行いました。通学団会では、1学期の登下校等の様子を担当の先生や6年生の司会で振り返りました。

「並んで登校できましたか?」

「集合時間に間に合うことができましたか?」

・・・

今まで大きな事故なく過ごすことができました。2学期以降も安全に気をつけて登校してください。

校庭の南西にカイノキがあります。

カイノキ(楷の木)は、直角に枝分かれすることや小葉がきれいに揃っていることから、「楷書」にちなんで名付けられたとされています。中国の賢人の孔子と縁が深いことから、「学問の木」とされています。

このカイノキは、日々勉強でがんばっている亀山小学校の子どもたちを、校庭の隅から温かく見守っています。

*1年:国語、2年:国語、3・4年:国語、5年:算数、6年:理科、特支:自立

7月14日、みんなが楽しんで運動できるように、保健体育委員会の企画で「体じゃんけん大会」が行われました。あいにくの雨のため体育館で行いました。

グーはしゃがみ、チョキは足を前後に開き、パーは足を横に開きます。

「最初はグー ジャンケン グー」

「最初はグー ジャンケン チョキ」

優勝者、2位、3位にはお手製のかっこいいメダルが贈られました。

7月13日、市役所の方を講師に迎え、6年生が選挙出前授業を行いました。

出前授業では、模擬投票を行いました。「白玉団子党」と「ふわふわホット-ケーキ党」の党首の選挙公約を聞き、どちらにするか決め、本物の投票箱に投票です。

最初に投票する人は、投票箱の中が空であることを確認します。

結果は、過半数以上をとった白玉団子に決定しました。(おいしい白玉団子を卒業前に作ってください。)

出前授業では、選挙に関係する様々なことを学ぶ機会となり、選挙への関心が高まりました。

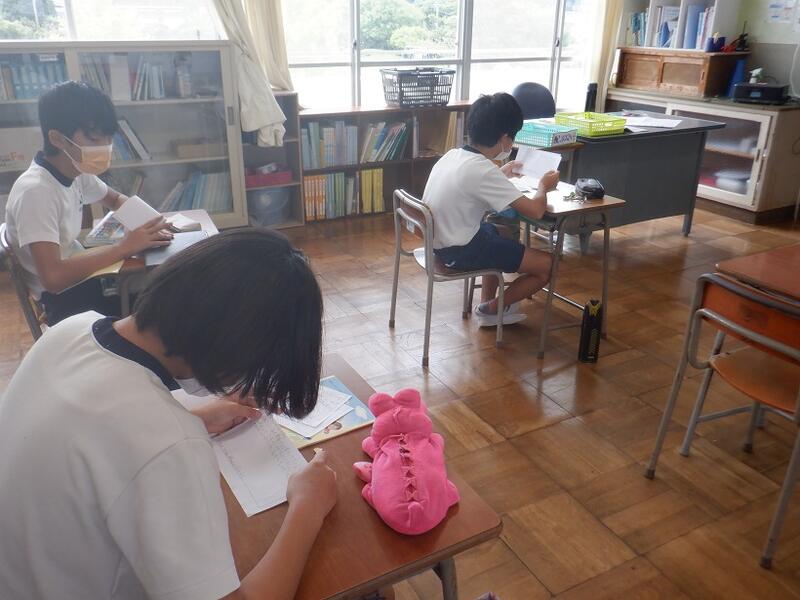

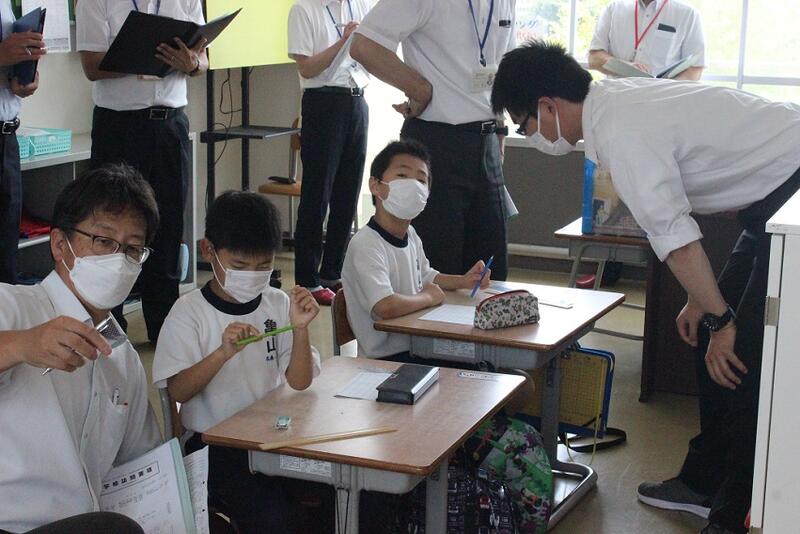

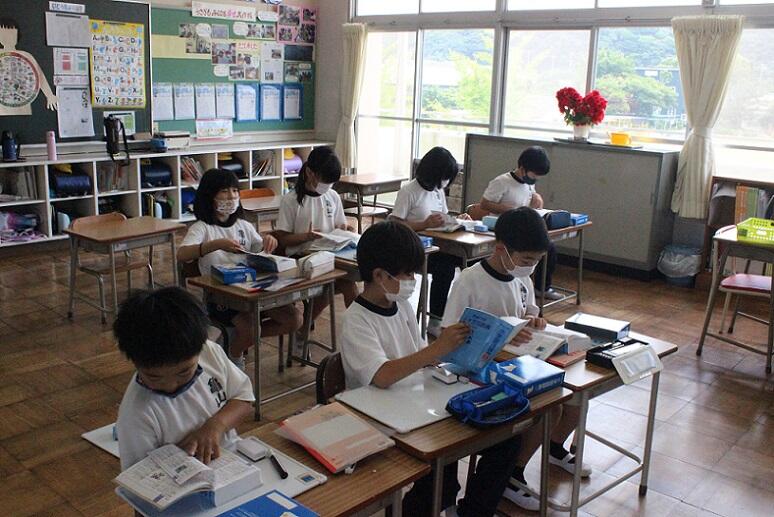

7月13日、田原市議会議員の方が、本年度からスタートした3・4年生の複式学級の様子の視察で来校されました。2人の教員が学年別で学習している算数と、1人の教員が3・4年生一緒に学習している国語の様子を見られました。

算数では、自分の考えをホワイトボードに書き、互いに説明し合います。考えの共通点は?相違点は?自分たちで、学習を深めます。

国語の漢字の学習では、グループで学習を進めるグループ、教師と共に進めるグループというように指導方法が工夫されています。主体的に学ぶ姿勢を伸ばします

令和6年度からは、5・6年生も複式学級がスタートします。

7月8日に、PTAと職員で救急法講習会を行いました。心肺蘇生の方法やAEDの使用法を学びました。

このようなことが必要な状況が、万が一であっても起きてはいけませんが、大切な命を守るために教員も保護者も万全を期します。

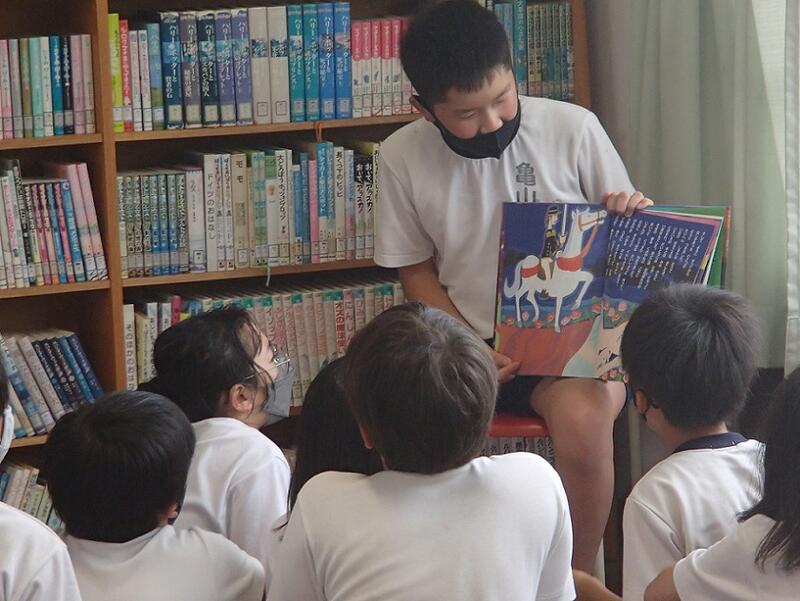

もどり梅雨?の雨のため、外で遊べない日…、カランカラン♫と鐘がなった後、「今から雨の日の読み聞かせを行いますよー」と校内に声が響きました。

30名程度(ほぼ全校児童)が図書室に集合。

図書室では、図書委員の5・6年生が絵本を手に読み聞かせの始まり!始まり!集まった児童はもう夢中!

7月5日に防災対策課の方を迎えて、全校で防災教室を行いました。

○地震が起きたとき、自分がすることは・・・だんごむしのポーズで自分の安全(命の確保)を守る。

○避難所に避難してきたとき、自分がすることは・・・地域の大人の手伝い。避難所の掃除はとても大切なお手伝い。

また、簡易トイレの仕組みを教えてもらい、いざというときに困らず使用できそうです。

お話「大きな災害にそなえる」

全校でだんごむしのポーズ

簡易トイレとは…

簡易トイレ…座ってみると…

凝固剤でトイレの汚物(今日は水で…)が固まる様子の観察

「おいしい食べ物がたくさん食べられますように」

「コロナがおさまりますように」

「大金持ちになれますように」

「○○先生がおもしろいままでいられますように」

・・・

今日は、七夕です。みんなの願いが叶いますように。

6月20日に、交通指導員さんや1年生保護者の方々の協力を得ながら、1・2年生対象の自転車教室を行いました。

運動場等につくったコースを使って、

・出発するときは、自転車にまたがり、「後方よし」と後方確認。

・横断歩道は、自転車から降りて「右左右」を見て渡る。

・前と後ろのブレーキを同時に使い、停止線のところで止まる。

など、実際に自転車に乗りながら勉強しました。今日勉強したことを忘れずに、交通安全に気をつけて自転車に乗りましょう。

6月29日から運動会に向けてのカラーガードの練習が始まりました。初めは、先輩たちのビデオを見てだいたいの様子を確認。

いざ、旗を振ってみると…。こうするのかな?みなさん!2か月後の僕たち私たちの踊りを楽しみにしていてください。

防犯の合い言葉「つみきおに」

「つ」…ついていかない

「み」…みんなといつもいしょ

「き」…きちんとしらせる

「お」…大きな声で助けを呼ぶ

「に」…にげる

を、6年生が中心となって一斉下校時に全校で確認しています。これは平成21年から13年間ずっと続いています。これからも大切にしていきます。

亀山の子たちが、これからもずっと安全でありますように!

毎朝、交通指導員さんが子どもたちに付き添い、登校時等の安全と健康を見守ってくれています。時には、ある班に付き添い学校まで来るとすぐに学校を離れ、別の班と合流してまた学校まで。

いつものこととなると忘れがちになる交通指導員さんなど地域の方への感謝。子どもたちからのお礼の気持ちは、日々の笑顔で。

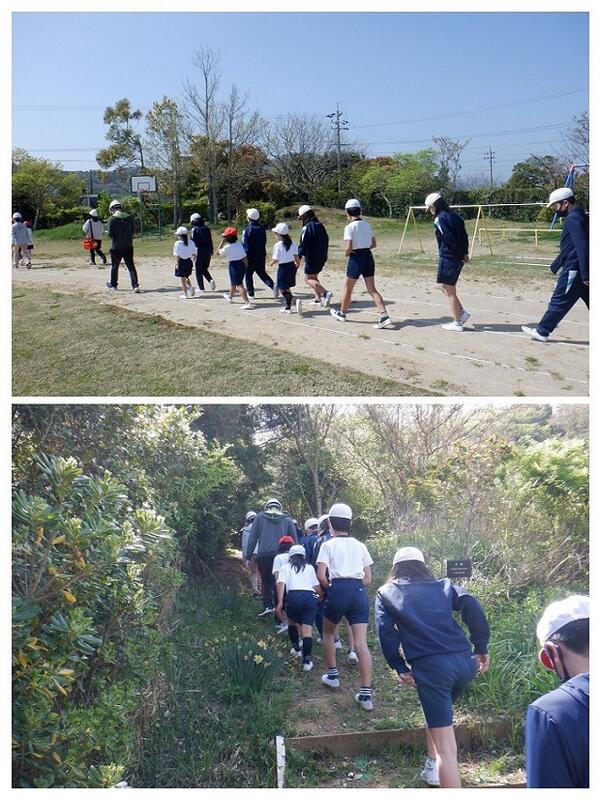

2年生が、まちたんけんに出かけました。自分のまちにどんなものがあるだろうか?いざ出発!!

まずは、近くのうしのけ山からまちを眺めました。

「あれー知ってる!風車とえーと…」「ソーラーパネル!」

「んー。あれって何だろう?」

「これって、何の入口だろう?」

「トウモロコシ畑だ!うちもトウモロコシ作っているよ!」

「これから興味深かったものをじっくり調べて、ぼくたち私たちは、『まち博士』になります。」

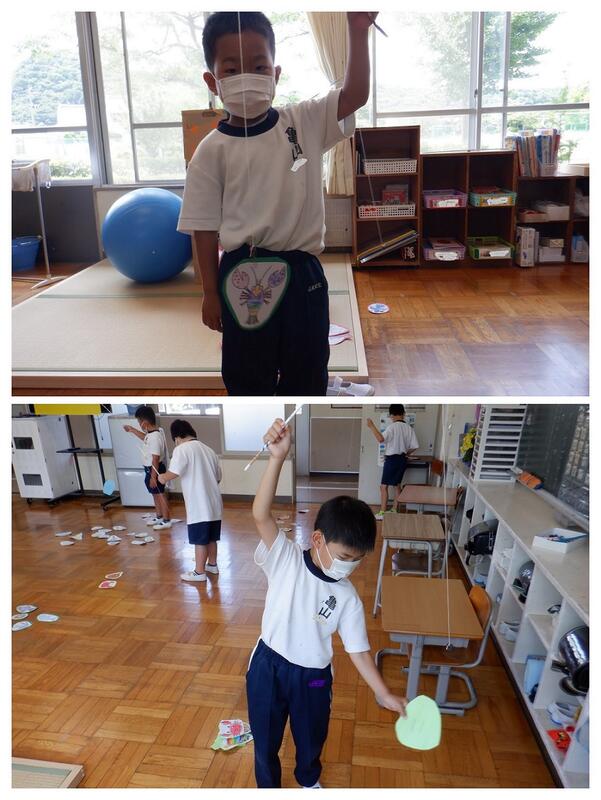

図工「ならべていいかんじ」、生活科「なつをあそぼう」を合体させ、「ジュース屋さん」を開きました。

1年の子どもたちは、絵の具と洗剤を使って、色鮮やかで泡のあるおいしそうなジュース(飲めませんが…)をたくさん作りました。

時間が経ち泡は消えましたが、多くのジュースがラインナップ!おすすめは「いちごみるく」

多くのお客さんを、「いらっしゃいませ!」と出迎え、多くの注文を取りました。またのお越しをお願いします。

6月20日に、田原市教育委員会による学校訪問があり、子どもたちの学習の様子等を見ていただきました。

1年生道徳「かぞくとおはなし」

お母さんカンガルーは、子どもカンガルーに何ていっているのかなあ~

2年生国語「せつめいじんになろう」

相手に正しく伝わるように説明することって、なかなか難しいぞ!

3組学級活動「デキルマンになろう~しっかりすわろう~」

正しい座り方は、こうやって・・・。

2組算数「長さ」

よし!このものさしで、いろんなものの長さを測るぞ!

3・4年国語「慣用句を使おう」

『馬が合う』の意味はなにかなあ~。

5年音楽「音の重なりを感じ取ろう」

このリズムは波のようだな~。

6年道徳「友達を信じるとは」

友達って、話を分かち合える存在・・・。

教育委員会の方からは、「子どもたちと担任が温かい雰囲気で学習をしている」とお言葉をいただきました。少人数の学校の強みを生かしながら、少人数の学校の課題の克服を今後も進めていきます。

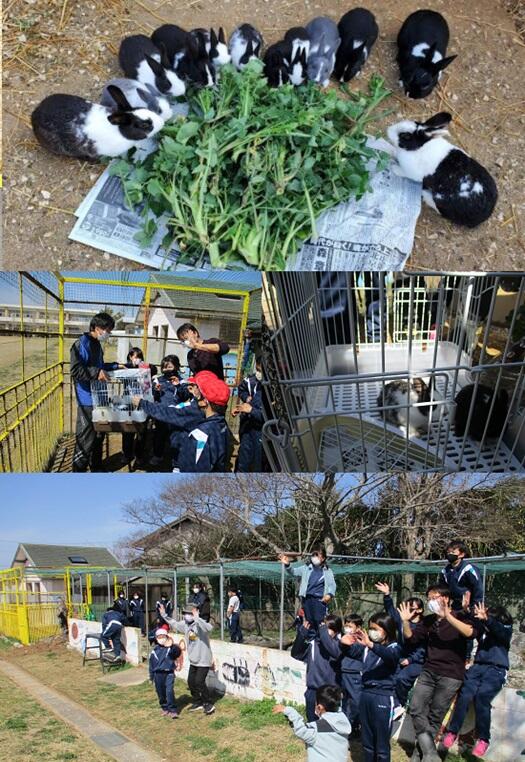

3・4年生が複式学級のため、本校では、3・4年生でウサギの飼育をしています。よりよいウサギの飼育のために、獣医の横田さんを講師に迎え、どうぶつふれあい教室を行いました。『ウサギの体のつくり』『ウサギと自分の心臓の音の違い』『ウサギに与えてはいけない食べ物』等をたくさん学びました。

これで、みんなウサギ博士です。今後もよりよいウサギ飼育をがんばります。

地域の皆さんには、ウサギ飼育のために、えさやわら等いろいろいだたき、ありがとうございます。

1・2年生が、職員室前のプランターへ花の苗を植えました。植えている最中に見つけたミミズが、よい土を作る生き物と聞くと、ミミズを探しながらの苗植えとなりました。

子どもたちが心を込めて植えた花たちは、きれいな花をたくさんつけることでしょう。

『Enjoy 清亀キャンプ~感じよう 考えよう 助け合おう~』

6月15日(水)・16日(木)に、つぐ高原グリーンパークで野外活動を行いました。

初日の朝は、気温18度、雨と風の寒い中での出発式となりました。

途中、トイレ休憩のため道の駅「したら」で下車。近くを流れている山間部の川に見入ってしまいました。

宿泊施設は、グリーンメッセージです。

1つ目の活動は、五平餅作り体験です。

2つ目の活動は、森の自然に詳しい地元の加藤さんと「千年の森」の散策予定でしたが、雨のため室内で千年の森のお話をたっぷり聞きました。

3つ目の活動は、ファイヤーなしのキャンプファイヤーを行いました。火の代わりにランタンの明かりで行いました。神秘的でした。

2日目は、前日の雨も上がり予定通りニジマス釣り・焼き体験を行いました。

少し時間が、できたので近くの川で水遊び。冷たい水でした。

お世話になった方々、「つっくん・たっくん」、ありがとうございました。

グリーンメッセージの入口にかわいい花。その名前は「リトルエンジェル」。これからもかわいい天使たちを待っているようです。

プールは準備万端でしたが、6月17日にやっとプール開始となりました。プールからは「きゃあ! きゃあ!」と楽しむ声が聞こえました。

まずは、準備運動!~大型洗濯機~

「先生、ぼく・私たちちゃんと浮いている?」

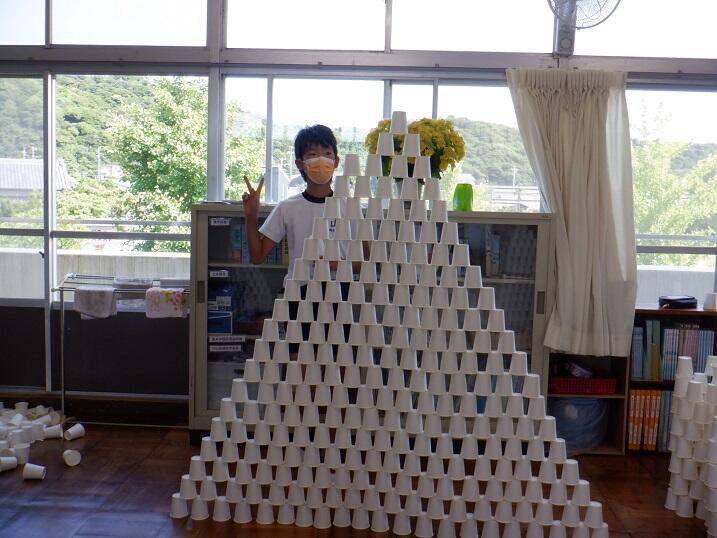

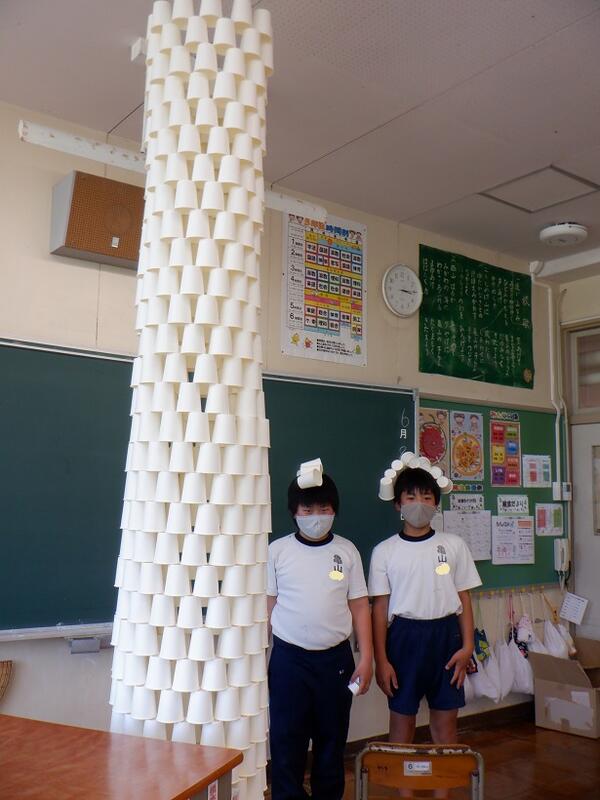

5・6年合同で図工を行いました。単元は「紙コップで遊ぼう」です。子どもたちは、たくさんの紙コップに囲まれ、その紙コップが見る見るうちにすてきな造形物に…。

思いっきり遊びました!

「い~れて!」「いっしょにやろう!」

掃除のない長い休み時間、知らず知らずのうちに、子どもたちが運動場に集結。ほぼ全校の児童。わいわいとドッチボールが始まりました。学年関係なく楽しむ姿は、小規模校ならではの微笑ましい光景です。

6月6日、5年生が清亀キャンプの事前交流を行いました。5月27日にもリモートでの交流を行いましたが、今回は直接顔を合わせての交流でした。一緒にコミュニケーションを深めるレクリエーションを行ったり、キャンプファイヤーのスタンツを考えたりしました。交流が終わるとちょっぴり寂しくなりましたが、6月15日からの津具高原での亀清キャンプがさらに楽しみになりました。

6月6・7日、修学旅行で京都・奈良方面へ行きました。出発からずっと雨でしたが、第1の目的地の奈良公園に着くと、不思議なことに雨が上がっていました。その後も傘のお世話になることなくシカくんと交流し、楽しく?追いかけっこしている姿も。

『シカが鳴く せんべい求め くうくうと』

夜は、小雨で幻想的になっている古都「京都」を散策。

『雨の中 都のあかり 輝く友』

2日目は、昨日の雨が嘘のような晴天の中、京都を見学。タクシーの運転手の関西弁で楽しさ倍増。帰りの新幹線の横を、見ると幸せになる車両「ドクターイエロー」が通過。6年生は、もってるねー。

ん?空に何かいる?

晴れた日、複式学級の3・4年生が、立ったままで、または寝転がって空を眺めていました。中には空に向かって腕を伸ばしている子も…。何かと交信?何かの儀式?空に未確認飛行物体?

近くに寄ると、理科の学習で、太陽の動きを観察していたようでした。あまりにも楽しそうに、夢中になって空を眺めているもので…。

ほのぼのとしたすてきな光景でした。

6月1日、全校39人でプール清掃をしました。5・6年生がプール内、1~4年生がプールの外の分担で、ゴシゴシと磨きました。

プール内では勢い余って、ザブン!あーやってしまった。しかし、当事者は、満面の笑顔!

プール掃除、お疲れ様でした。おかげで今はピッカピカ!

6月1日から音楽部の活動が始まりました。練習は各パートに分かれて行われています。感染対策のため換気には十分気をつけて行っています。子どもたちは、よい演奏ができよう「協」力し合い、すてきな音を「奏」で始めました。

5年の社会「低い土地のくらし」で、輪中のくらしの変化について各自テーマを設定し、タブレットのジャムボードを使って分かりやすくまとめました。今回は、それをタブレットを使い、みんなの前で発表をしました。

また、6年生の国語「防災ポスターを作ろう」では、自分が興味をもった災害に関する防災についてタブレットを使いまとめています。

どの学年も、ICTを活用した学習を進めています。

先日の大雨がやみ、子どもたちが通常登校できる天気になった朝、学校付近の通学路を見回る2台の車。車内には、見たことのある保護者の姿。

教員「こんな朝早くにどうしたんですか?」

保護者「通学路の確認に来ました。水も引いてきているので、安全に登校できそうです。」

こんなに見守られている子どもたちは幸せです。

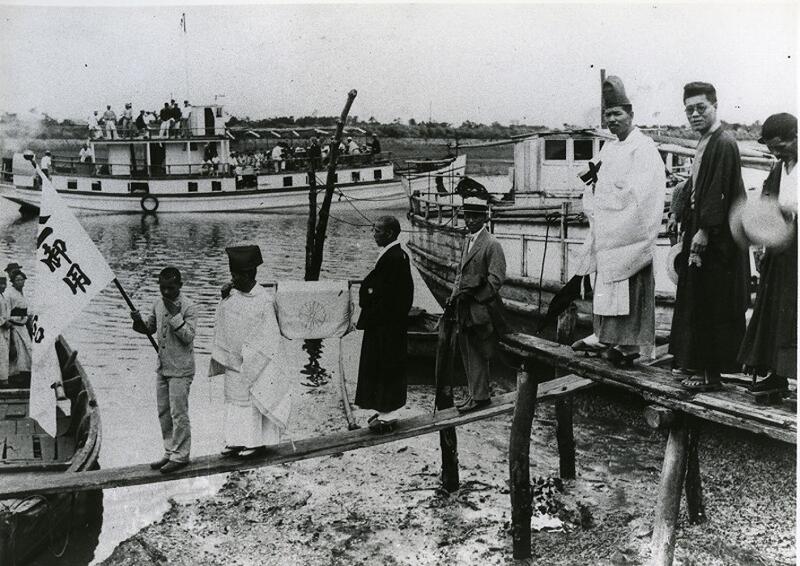

亀山小学校はふるさと学習を推進しています。子どもたちの教材として取り扱うには、私たち教師がふるさと亀山を分かっていることが必要です。そこで、亀山小校区の文化的財産の「お糸神社・お糸船」等について、田原市博物館文化財課長の天野様を迎えて、先生たちで勉強会を行いました。勉強したことは、子どもたちのふるさと学習に生かしていきます。

5月28日、亀小児童16名が陸上大会に参加しました。結団式で「自己記録に挑戦する」と宣言した通り、みんな自分の限界に挑みました。初夏を思わせる暑さの中、子どもたちの流した汗はいつも以上に輝きました。これからも輝きます。

「フレーフレー亀小!」

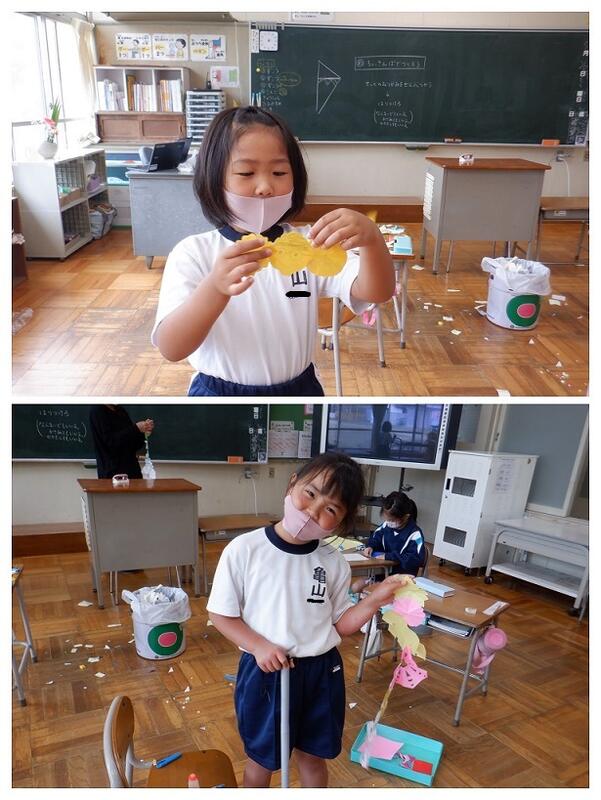

走り梅雨で外は、小雨。1年生は図工「ちょっきんぱでつくろう」で、晴れの日の教室のような折り紙の花を作りました。作るだけでなく、後片付けもちゃんとやっています♡

2年生の音楽では、音楽室にロンドン橋をつくっていました。「ロンドン橋渡ろう♫」と歌いながら橋をぐるぐる!

3・4年生の算数で、自分たちで学びを進めるために学習リーダーの司会のもと授業が行われています。また、ホワイトボードを使って自分たちの考えの交流も行っています。

教室内は、子どもたちの『晴れ晴れ』とした姿でいっぱいです。

5月24日、サツマイモ苗植えを行いました。PTAの方から苗植えの注意事項を聞いた後、縦割り班ごと6年生が中心になって全児童で、汗の広場(学校農園)にサツマイモの苗を植えました。

初夏を感じる暑い中でしたが、子どもたちは、ハッピー笑顔でした。大きくなったサツマイモは、交通安全キャンペーンや焼きイモ集会等で使います。

お~おきくな~れ、お~おきくな~れ!

5月23日に、5年生とその保護者対象に、清亀キャンプ説明会を行いました。説明会では、日程・注意事項の説明だけでなく、「清亀の仲を深める」「千年の森で、山の自然を感じたい」「山の植物と低地の植物の違いを知りたい」「魚釣りをしたことがないので、マス釣りをがんばる」などキャンプでのそれぞれの目標も発表しました。

説明会は子どもたち中心で行われ、子どもたちが人前で話すよい経験の場にもなりました。

5月23日に、田原市陸上競技大会に出場する選手の結団式が行われました。出場選手は、全児童の半分近い16名です。出場種目が全児童の前で紹介され、選手の代表が決意を発表しました。

コロナ感染対策で、当日は無観客で行われますが、家庭・学校・地域の人たちからの心の中での応援を支えに、自分の限界に挑戦してくれることでしょう。きっと、大会後は、みんなハッピー笑顔です。

5月23日~27日まで、安江邦幸様が奥三河の自然の様子を撮影した写真展を行っています。

子どもたちは休み時間に美しい奥三河の自然を堪能しています。特に5年生は、美しい自然を見て、3週間後に控えた津具でのキャンプがより楽しみになりました。

5月19日に、4~6年が資源回収を行いました。子どもたちは、令和3・4年度のPTAの方と校区を回り、新聞紙・雑誌・段ボール等の資源を汗だくになりながら回収しました。

分担地域の回収を終えた子どもたちは、集積場所でも大活躍。トラック満載の荷物は、あっという間に業者のコンテナへ。子どもたちの汗が輝き、地域と学校をつなげるすてきな活動でした。

みなさん、“ごたいげさま(お疲れ様)”でした。

この時期、学校がいつも以上に輝きます。それは、朝露に濡れた芝生が、朝日を浴びて銀色に輝きます。そんな朝に、もう一つの輝きが…!

6年生と1年生が登校後に運動場に飛び出してボール遊び!このほほえましい光景が運動場の輝きを増しました。

5月17日~20日に、福江中学2年生2名が、亀山小学校に職場体験に来ました。授業中の学習支援、給食準備の手伝い、休み時間の子どもたちとの交流、教師の見えない仕事…など、様々な体験を行いました。子どもたちは、大きなお姉さんたちにべったりです。

5月17日に、6年生と保護者に向けての修学旅行説明会を行いました。担任からは、行程や持ち物・注意事項等について説明がありました。修学旅行の行程の説明を聞き、そのときの様子を考えただけでも楽しくなりました。修学旅行までは、今まで以上に体調管理には気をつけていきます。古都「京都・奈良」の勉強もがんばります。

5月11日に、3~6年生の子どもたちとPTAで環境整備作業をしました。13日の予定でしたが、PTAの方が、当日の天候を心配して期日を変更しての実施でした。当日は、悪天候続きの中、絶好の好天に恵まれました。PTAの方の先見の明に感謝です。子どもたちは協力し合って、剪定した木々等を、PTAの方が用意したトラックに乗せました。

PTAの方も子どもたちも、学校のためなら「エーンヤコーラ♫」!!

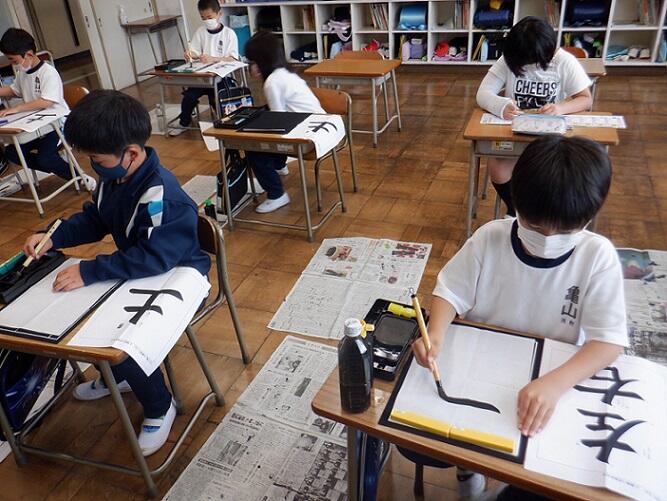

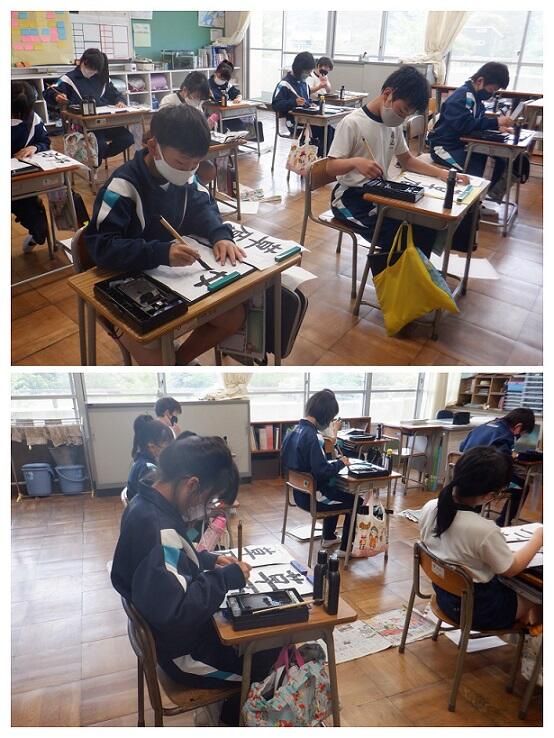

ある学年の書写の授業です。同じ教室なのに、「左右」を書いている子と「土」の字を書いている子がいます。なぜ?

それは、3・4年生の複式学級の書写なので、4年生が「左右」、3年生が「土」を同じ教室で書いているからです。

「My name isシルバ.I am from ブラジル.…」

5月13日からALTさんの授業が始まりました。名前は、シルバ セルマ ゴレッテ先生。ALTさんの英語の授業は、オールイングリッシュです。何を言っているのか聞き取るために、子どもたちは真剣です。子どもたちは、生のネイティブ英語に触れ、さらに英語力増強です。

バサ、バサ、バサ…。

雨の日の朝、児童玄関のあたりで聞こえてくる音です。子どもたちが、登校時に傘についている水滴を校舎内に持ち込まないように水滴を落としていました。

校長「なぜやっているの?」

子ども「先輩がやっていたので…」

ものや人をいたわる姿が、先輩から後輩へ自然と引き継がれているようです。

5月10日、2年生が生活科の時間に、1年生となかよし会を行いました。これまで、各教室をどう紹介するか決めたり、プレゼントするものを作ったり、一緒にどんな遊びをしようか考えたりと準備をしてきました。

「ここはね、校長室でねー」「ここはね、理科準備室でねー」と、一緒に学校中を巡ったり遊んだりしました。1年生も2年生も笑顔一杯でした。

「昼の放送を充実させるために…」(放送委員会)、「体育館の器具庫が…」(保健・体育委員会)、「本をいっぱい読んでもらうには…」(図書委員会)、「これで、学校の行事がわかりやすいぞ!」(児童会)・・・。学校は私たちの手で、過ごしやすくしています。

5月8日(日)、5年清亀キャンプの下見に、清田小と亀山小の先生が、つぐ高原グリーンパークに行ってきました。子どもたちが安全に楽しく活動できるよう、施設の方と打ち合わせをしたり、施設の様子を見学したりしてきました。キャンプ地は1000mほどの標高のため、気温が平地より6度ほど低く、日陰では肌寒さを感じました。

両小学校の交流と山間部ならではの体験活動が、安全にたくさんできそうです。

4月28日(木)に、暴風警報発令を想定した児童引き渡し訓練を行いました。今年度から、引き渡し時の児童と 保護者の方の安全を確保するために、ドライブスルー方式で行いました。手順は、

① 児童が体育館へ集合

② 迎えに来た保護者の受付

③ 該当児童を教員が誘導

④ 車に乗った保護者への引き渡し

でした。

これで、万が一の時でも安全な引き渡しができるかと思います。

ちょっと難しいぞ!でも楽しい!2年音楽「リズムうち」。

毛筆の腕も心も磨く5年習字。

待っていました!いずみ号。

学校生活を潤す本…何にしようかな?発見!

フラフープの達人2・3組体育。

発見!学校を陰で支える片付けの達人。

子どもも先生もみんな全集中です!!!

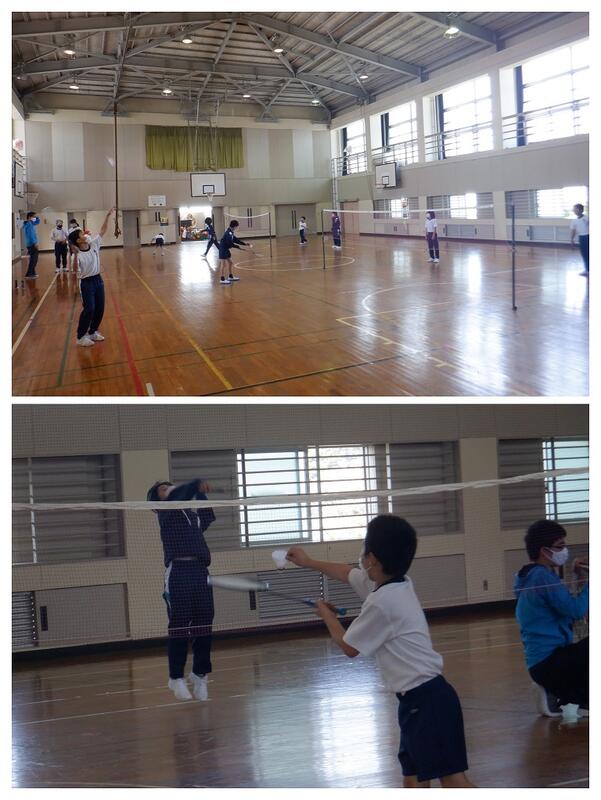

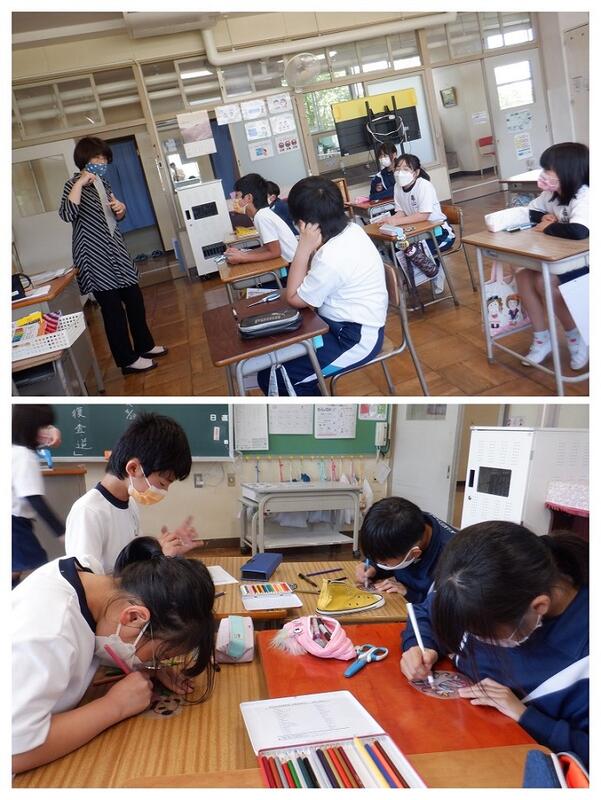

クラブ活動が4月25日からスタートしました。3~6年が、3つのクラブ(スポーツクラブ・機織りクラブ・作ってみようクラブ)に分かれて行います。

スポーツクラブは、バドミントン。機織りクラブは、機織り機でパタンパタン。作ってみようクラブは、プラバン。みんな夢中です。

生活科の学習で1年生が「なかよし大作戦」を行っています。早く学校生活に慣れると共に、自分のことを周りの人に伝える学習です。1年生は、職員室の先生に自己紹介をしたあと、タブレットを上手に使って一緒に写真を撮り、お手製の名刺を渡しました。自分のことをしっかりと相手に伝えましたね。

今後は、職員室以外の先生や2~6年生のお兄さん、お姉さんとも一緒に撮影する予定です。これからもいっぱい遊んでね!

残念!雨天のため、1年生を迎える会は、うしのけ山山頂での大声大会、運動場での地域かるたができず、体育館で行いました。しかし、さすが6年生!念入りな準備で、場所が変わっても楽しくできました。

感染対策を十分にした上での亀の子班対抗の大声大会では、3つの班がそれぞれ「亀山が好きだー!」「亀山サイコー!」「かめはめはー!」と声を合わせて叫びました。最後、全児童で「ハッピー笑顔」と叫びました。みんなで力を合わせると大きな力になるのを感じた瞬間でした。

学年を飛び越えたつながりをもつために、亀山小学校では、縦割り班(通称、亀の子班)活動を行っています。最初の活動は、1年生を迎える会ですが、その前の4月19日に顔合わせ会を行いました。「私の名前は…」「私の好きなものは…」と先生も子どもも自己紹介をしました。1年生を迎える会は、4月21日です。天気はどうかな~。

4月16日(土)の午後、1年生は算数、2年生は道徳、3・4年生は英語・国語、5年生は国語、6年生は学活、2・3組は体育の授業参観を行いました。子どもたちは、初めは緊張している姿もありましたが、担任と共に楽しみながら勉強している姿を保護者の方に見てもらいました。その後は、PTA総会・学級懇談を行いました。

これから1年間、ハッピー笑顔で、学校・家庭・地域をつなぐ、大きくきれいな虹の架け橋を架けていきます。今後も亀山小学校の教育活動へのご理解とご協力お願いします。

4月15日(金)から1年生にとっては、待ちに待った給食スタートです。メニューは、みんな大好きなカレーです。おいしさの秘訣は2種類のカレールーの使用です。

「これを4つに分けるけど・・・先生は少し多めに・・・」と、1年生3人は、協力して配膳しました。準備から片付けまでにこにこです。

これからもおいしい給食をいっぱい食べます。

4月14日(木)、退任式が行われ、8名の先生方とお別れをしました。

子どもたちからは、各先生へ手紙と花束を渡しました。退任された先生方からは、子どもたちに温かいメッセージをいただきました。また、保護者の方、地域の方への感謝のお言葉もたくさんいただきました。

退任式は、職員も子どもたちも、共に過ごした亀山小学校での思い出に浸るすてきな時間でした。

4月13日(水)、児童会役員・3~6年の学級代表が集まり、第1回代表委員会が行われました。議題は、4月21日の1年生を迎える会についてでした。

この後、学級代表が、責任をもって各クラスで連絡します。みんなで心温まる1年生を迎える会にしましょう。

4月12日(火)に地震・津波を想定した避難訓練を行いました。児童は、地震速報で素早く机の下へ。地震がおさまってからは、「おはしも」を心がけ、運動場へ避難。2分という短時間で避難完了。

運動場に避難後、大津波警報発令ということで、うしのけ山までさらに避難。6年生が1年生の手を取り安全に避難できました。

4月8日(金)から2~6年生は給食がスタートしました。子どもたちは要領よく配膳をしています。

コロナ感染対応のため、給食は、前を向いての默食です。表情には「おいしい」がにじみ出ています。

複式をスタートして、お互いをよく知るために「ぼくのこと、わたしのことを教えてあげる」を行いました。

お題を決めて、自分のことを話します。複式学級が順調に動き始めています。

校庭には、はがきの起源ともいえる「はがきの木(タラヨウ)」があります。この木の葉は、戦国時代に通信に使われたとも言われています。

はがきの木の葉の裏に傷をつけると次第に浮き上がり、時間がたっても消えません。このように住所を書いて葉っぱを乾かしたあと、切手を貼れば、郵送することもできます。

亀山小の校庭は、四つ葉のクローバーや桜などまだまだおもしろいものや綺麗なものがたくさんある宝箱です。

校舎の中には日ごとに輝きを増している39人の地域の宝たちがいます。

本校では、今年度より3・4年生が複式学級でスタートしました。3・4年のカリキュラムをA・Bの2つに再編成して、子供たちが学習できるようにしてあります。そのため、2学年分の教科書で荷物はいっぱいで、一人が4つのロッカーを使用しています。

異学年が、同じ教室で勉強するのは新鮮な感じです。

4月6日(水)、3名の新1年生を迎え、全校児童39名で令和4年度の入学式・始業式を行いました。

この日は、新任式も行われ、7名の新しい先生方の紹介もありました。新しい出会いがあり、どの学年もそれぞれ新しい担任と共に、笑顔いっぱいです。今日一日、亀山小学校は春の天気同様、温かい空気に包まれました。

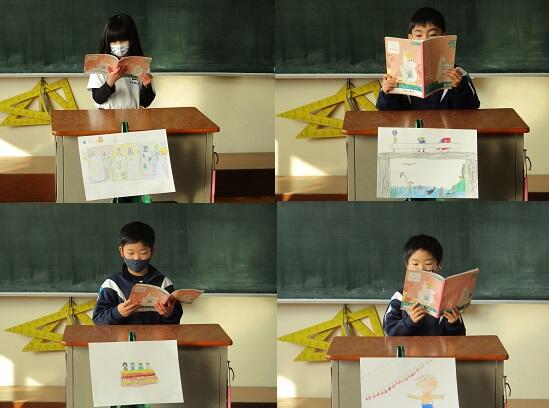

令和3年度修了式を行いました。式のはじめに、各学年の代表者が校長先生から修了証を手渡されました。どの学年もそろって代表者に合わせて礼ができ、立派でした。続いて3年生の代表児童と5年生児童全員が3学期を振り返っての作文を発表しました。どの子も自分の言葉で堂々と発表をすることができました。

修了式に臨む子どもたちの姿からは、この一年間しっかり成長したことがうかがえます。4月からは、次の学年でさらに大きく成長してくれることを願っています。

3年生が「カイコのしょうかい日記」のリーフレットを作成しました。リーフレットの中には、カイコの育て方や糸取りの様子が紹介されています。リーフレットは「フードオアシスあつみ」さんの協力で、3月末まで福江店の店頭に置かせていただきます。かわいらしい繭人形もついていますので、見かけたらぜひお持ちください。

第75回卒業証書授与式を挙行しました。6名の卒業生が、立派に亀山小学校を巣立っていきました。卒業生の皆さんの今後の活躍を心から願っています。

ウサギの家族の集合写真です。前回ブログに登場して以降、また家族が増え、全部で12羽います。この写真撮影の翌日、2羽の子ウサギが大草小学校へもらわれていきました。大草小学校の皆さん、可愛がってくださいね。

同窓会長さんとPTA会長さんに出席していただき、卒業生への記念品授与と卒業生から学校への記念品贈呈を行いました。卒業生からの記念品は、先に植樹した河津桜です。また、今年は卒業制作として校章額を学校に残します。25枚の板を卒業生と職員が彫刻刀で彫りました。今後は体育館に掲示する予定です。学校にお寄りの際は、ぜひご覧ください。

いよいよ来週は卒業式です。卒業式の練習が始まりました。本校は全校児童参加の卒業式なので、1年生の子たちも式の間は姿勢よく座っていなければなりません。卒業式の練習初日は、姿勢をよくし、号令に合わせて立ったり座ったりお辞儀をしたりすることでした。教務主任の先生の話をしっかり聞き、皆がんばって練習をしていました。

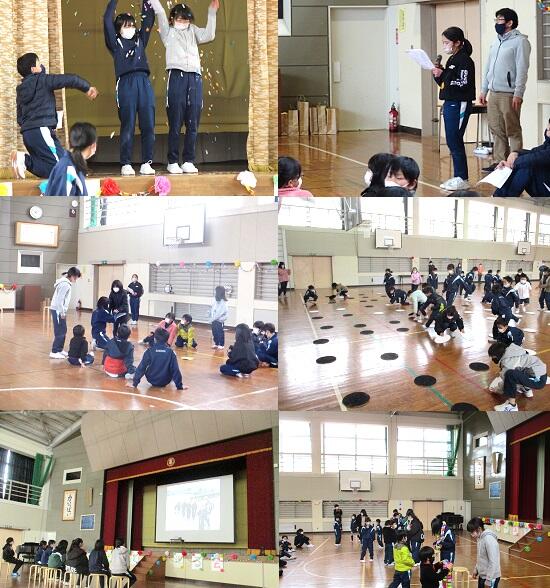

6年生を送る会を行いました。6年生の子どもたちと一緒に過ごすのもあとわずかです。送る会では、ゲームをしたり6年生の思い出のスライドを見たりして全校で楽しみました。会の終わりに、1~5年生それぞれから心のこもったプレゼントが6年生に贈られました。6年生からは、在校生に向けてお礼の合唱が披露されました。担任の先生の伴奏(ピアノ初挑戦でがんばった)に合わせた、とてもきれいな合唱でした。校長先生からも、最後に歌のプレゼントがありました。心温まる6年生を送る会となりました。

3月4日(金)、授業参観を行いました。6年生は、授業参観を保護者への感謝の会として午前中に行い、他の学年は、5時間目に授業を見ていただきました。保護者の方がいるのでとてもうれしそうにしている子もいれば、少し緊張気味でかしこまっている様子の子もいましたが、一生懸命授業をしている様子を見てもらえたと思います。この日は、学校評議員会も行い、校区総代さんや自治会長さん、PTA会長さんなどの評議員の方々にも学校の様子を見ていただきました。

※写真の雛壇は教職員によるペーパークラフト、雛人形は3組の子どもたちが作ったものです。

※写真の雛壇は教職員によるペーパークラフト、雛人形は3組の子どもたちが作ったものです。 朝学習の時間に、2年生が「好きな場所紹介」を行いました。「家のふとん、みんなで寝るので幸せ」「天白川、いろいろな生き物がいて楽しい」「こたつ、あったかくてみんなが集まり楽しい」「イチゴ狩り、たくさんおいしいイチゴが食べられ楽しい」と、子どもたちは、それぞれが好きな場所について、理由をしっかり言いながら、はきはきと発表することができました。

4年生による全校へのアンケートの結果、生まれた4羽の子ウサギの名前が決まりました。白黒もようで白が多い「ラムネ」、グレーと白もようの「メグ」、白黒もようで首回りが白い「ショコラ」、白黒もようで首の左と鼻筋だけ白い「チョコ」。ちなみに大人のウサギは、野田小からもらった「ミルク」と「オレオ」、亀山小の主「メリハ」という名前です。お世話をしている子どもたちは、ちゃんと見分けて名前を呼べるので、さすがです。