11月30日(木)、6年生が選挙出前講座で模擬投票を行いました。

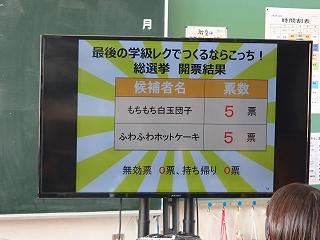

候補者は『もちもち白玉団子』と『ふわふわホットケーキ』です。立候補者の演説を聞いた後は、さあ投票!

最初の投票者は、投票箱の中が空っぽであることを確認し、投票。

本物の投票箱への投票はドキドキ!

結果は、なんと同票!

「え!どうする?」

こんなときは、くじで決着をつけます。

「え!そうなんだー」

くじの結果は、『ふわふわホットケーキ』でした。

模擬投票だけでなく、選挙についての様々なことをたっぷり勉強しました。

11月20日(月)から校内持久走大会に向けての体力作りのため、ランニングタイムが始まりました。しかし、はじめの3日間は、インフルエンザ流行のため全児童一斉では行うことができず、11月24日より全児童で行うこととなりました。

2時間目と3時間目の間の休憩時間のランニングタイムに走るだけでなく、登校してすぐに走る亀の子、休憩時間毎に運動場に飛び出し走る亀の子、休日に学校に来て走る亀の子…。 亀の子たちは、運動場100周(16km)以上を目指しています。

11月25日(土)、今年が最後となる田原市小学校音楽会に参加してきました。本校は、全校児童41名による合唱奏「四季のうた」を発表しました。インフルエンザの感染拡大で心配しましたが、元気に発表できました。

広いホールで緊張しましたが、リコーダー・鍵盤ハーモニカ・金管・合唱、そして、自作の楽器の演奏と、聴いている人を飽きさせない演出満載の発表ができました。

1年生から6年生までが、心を合わせ、リズムを合わせ演奏して、ホールいっぱいに暖かい春の桜を咲かせました。

11月16日(木)、5年生が、社会「自動車をつくる工業」の学習の一環で、トヨタ自動車田原工場の見学に行ってきました。

安全な作業をするための保護具をつけたり、訓練器具の使用体験などをしたりしました。また、組立工場内で、車ができるまでの安全で効率的な作業の様子を見学してきました。

「こんなふうにして車は出来上がるんだー」

最後は、できあがった車の前で記念撮影!

11月16日(木)、1年生がむしバスターズの方をお迎えして、歯みがき指導を行いました。

正しい歯のみがきの仕方を学ぶために、染め出しを行い、「鉛筆もち→歯のねもと→コチョコチョ動かす→順番をきめて」を心がけて、鏡を見ながらコチョコチョ!

むし歯ゼロを目指します!!

11月14日(火)、新しいALTのザカリー(ザック)先生との英語の学習が始まりました。

初回は、ザック先生の故郷のアメリカの食生活や学校の様子などを教えてもらいました。全学年行いましたが、6年生はザック先生の英語を何とか聞き取ろうと神経を集中しています。

子ども達は、日本と比べ、アメリカの学校の決まりの多さや内容の違いにびっくりしたようです。

11月11日(土)、みんなが主役となる劇団亀の子の開演です。

1年劇「おしょうさん と こぞうさん」

かわいい!かわいい!小僧さんたちが、とんちを働かせ、和尚さんが焼いたもちをゲットします。

5年劇「注文の多い料理店」

教科書にも載っている宮沢賢治の作品を、亀小バージョンにリニューアルしました。5人で宮沢賢治の不思議な世界を演じました。

3・4年劇「キッチンパニック」

ミュージカル風で楽しい劇でした。電子レンジの協力を得て、キャラの濃い野菜や肉たちが、カレーライスの材料にならないように奮闘し、キッチンで大暴れ!

2年劇「よろしくニンジャ」

ニンジャスクールの3人々の女の子。昨年仲良くなったはずのおおぶたさんが繰り出す試練に、苦戦しながらも克服し、進級試験に見事合格!

全校合奏「四季のうた」

金管合奏あり、独唱あり、独奏あり…、聞いている人を飽きさせない演出。演奏中には、虫にふんした低学年の子たちが、不思議な楽器を使って音を奏でました。最後は、体育館に桜が咲き乱れました。

6年劇「ベロ出しチョンマ」

背中のひもを出すと、舌がベロっとでるおもしろいおもちゃの「ベロ出しチョンマ」。実は、このおもちゃには悲しいお話が…。6年生が、見ている人の心に響くお話を熱演!

来賓の皆様を始め地域の方々、そして、保護者の皆様、ご来場ありがとうございます。また、今後も、本校の教育活動にご理解とご協力をお願いします。

特別教室のエアコン設置工事が始まりました。まずは、理科室、音楽室、家庭科室です。異常な暑さを避け、快適に学習ができる環境になるので、完成がとても楽しみです。しかし、それまでは工事が行われるので、若干の学校生活の我慢が必要ですが、工事の方々が、勉強の妨げにならない工夫や子ども達の安全の確保を十分に行ってくれています。工事は3月まで続きます。

11月8日(水)、学芸会の予行を行いました。

1年劇「おしょうさん と こぞうさん」

めちゃかわいいです。落ち着いてできるように更に練習を重ねます。

5年劇「注文の多い料理店」

不思議な世界観に磨きをかけます。

3・4年劇「キッチンパニック」

音楽とダンス…楽しさに磨きをかけます。

2年劇「よろしくニンジャ」

試練克服のために見ている方の応援が必須!よろしくお願いします。

全校合奏「四季のうた」

演奏と演出に目が釘付けになること必至。お楽しみに!

6年劇「ベロ出しチョンマ」

涙なしでは見られない。演技を更に磨きます。

11月11日(土)9:00開演 多くの方のご来場をお待ちしています。

11月2日(木)、劇団「風の子」の方を迎え、学芸会の劇の演技指導をしてもらいました。

子ども達の一人一人の個性を見極め、演技がよりよくなるような指導をして頂きました。ユニークで熱の入った演技指導で、子ども達は楽しみながらメキメキと演技の質が向上しました。

今年の学芸会のスローガンは『みんなが主役 劇団亀の子 開演だ!』です。今回の演技指導で、「劇団亀の子」は、パワーアップしました。一人一人が主役となり活躍する学芸会を楽しみにしていてください。

11月1日(水)、愛知県小中学校音楽教育研究大会(田原大会)の研究演奏として全校合奏を行いました。合唱、金管合奏、リコーダー、鍵盤ハーモニカ、そして身近な物を使って作った楽器を使い、演出を工夫しての演奏です。

子ども達の力いっぱいの演奏は、涙が出てくるぐらい心が温まるすばらしいものでした。

子ども達のかわいらしさ、かっこよさ、おもしろさ、演奏の美しさ、表情…最高でした。最後の決めのポーズもバチッと決まりました。

会場からは、「とっても上手だったね」「大作だね。」「お年寄りが聞くととっても喜ぶね。」とつぶやく声が聞こえてきました。

これまで子ども達への指導に携わった先生方、楽器運搬で協力して頂いたPTAの方、家庭で子ども達を励まして頂いた保護者の方、本当にありがとうございました。

学芸会や田原市小学校音楽会でも演奏しますので、楽しみにしていてください。

舞台袖でしか本番を見られなかった職員は、子ども達が帰宅した後、記録用に撮ったビデオの視聴をしていました。職員室は、子ども達を支える先生方によって、温かな空気でいっぱいになっていました。

10月19日(木)、国道259号線で、5・6年生が交通安全キャンペーンを行いました。

キャンペーンでは、全校で育てたサツマイモに、全校児童一人一人が書いた交通安全を呼びかけた手紙を添えて、交通安全を呼びかけます。

「こんにちは、亀山小学校の○○です。私たちが作ったサツマイモです。安全運転をお願いします。」

どの運転手さんにも、笑みがこぼれます。

事故のない安全な世の中になりますように!

学芸会で、1年生は「おしょうさんとこぞうさん」を上演します。和尚さんが、小僧たちに内緒でもちを焼いて食べようとして、お寺が大騒ぎになるお話です。

練習する中で、七厘でおもちを焼く経験がなく、子ども達にはどうにもイメージできませんでした。そこで、実際にもち焼きの体験をしました。

「いいにおいがしてきたー」

「あー、ふくれてきたー」

「あつい!」

「うまーい!」

”ふうふう”と熱いもちを冷ましながら子ども達は、おいしく食べました。この体験は学芸会のいい演技にきっと繋がることでしょう。

10月21日、亀山地域で「防災フェスティバル~日本赤十字社と地域のための減災・防災訓練~」が行われました。本校では、全児童と保護者が参加しました。

児童は、『段ボールベット組立体験』と『避難所に持っていくものを考えよう』の防災プログラム等を行いました。

『段ボールベット組立体験』では、災害時の様子の写真をもとに、災害時の心構えも学びました。災害時の避難所の様子の写真を見ると、「わー大変だー。ギュウギュウだ-」という声が児童から聞こえてきました。

その後は、自分達で協力し合いながら、段ボールベットを組み立てました。児童からは、「すごく簡単につくれて快適だった。」「床に寝るより柔らかでいい。」などの感想がありました。

『避難所に持っていくものを考えよう』では、グループになって、「①毛布 ②本 ③スマートフォン ④家族写真 ⑤服 ⑥水 ⑦薬 ⑧ゲーム ⑨食べ物 ⑩お金」の中で何を持っていくか、制限時間190秒で考えました。もっていくことのできる量は限られている中で何を持っていくか児童はとても悩み、今生きるために大切なものは何かよく考えていました。

児童は、段ボールで仕切られ、避難所となった体育館の様子を見学し、災害ボランティアの方によるリラクゼーション体験や人形劇鑑賞も行いました。

最後は、炊き出しされた食事を頂きました。自分達が詰めたハイゼックスに温かいカレーのルーをたっぷりかけたカレーライスや地域の方の愛情のこもった豚汁はとてもおいしかったです。児童からは「うっまー」と言って満面の笑みがこぼれました。

多くの体験をさせて頂いた児童は、災害時に周りの人のことを考えることのできる、頼りになる存在になるかと思います。“気づき 考え 実行できる”頼もしい存在に…。

10月16日、新入学児童の健康診断がありました。受付では、次年度の最上級生の現5年生が出迎え、控え室まで案内しました。

5年生「こんにちは。」

園児「こんにちはー ○○○○(名前)です。」

5年生「こちらです。」

園児達は、キラキラ輝いています。☆☆

まずは内科検診、そして聴力検査・視力検査等を行いました。

別室にての入学に向けての準備についての保護者説明会では、学校職員の説明に真剣に耳を傾けていました。今後、不明なことやお困り事があれば、何でも結構ですのでご相談してください。

新入学の皆さん!2月13日の新入学児童体験入学で、またお会いできるのを楽しみにしています。

10月14日、今年度が最後となる田原市小学校バスケットボール大会がありました。大会は市内6カ所の会場で行われ、亀山小学校の4~6年生は、中山小学校会場で奮闘しました。

午前の男子の部では…

練習で積み上げた、ゴール下のワンドリブルでのシュートを決める子、アドレナリンを出し、普段より持久力を発揮してコートを走り回る子、堅い守りの中に果敢にドリブルで突破しシュートを決める子など自分のできることに全力を注ぎました。

午後の女子の部では…

相手ディフェンスの空きスペースに入り込みシュートを決める子、相手の厳しい守りの中を華麗なステップでシュートを決める子、体の大きな相手に囲まれても、物怖じせずシュートまで持ち込む子、速攻を確実に決めチームに勢いを与える子など様々なプレッシャーに負けず、最高のパフォーマンスを出し切りました。

男女とも最後まであきらめず、自分の限界までプレーする姿は、見ている人に力と感動を与えてくれました。本当によく頑張りました。

10月12日、劇団風の子さんを迎えて観劇会を行いました。地域の方や保護者の方もお招きして行いました。

演目は小学4年生が主人公の「ギャング・エイジ」です。誤解で生まれた乱暴者のレッテル。そのために、クラスでひとりぼっちになってしまったエイジ。しかし、本当のエイジを知っている人との関わりで、仲間の絆を更に深めたくましくなっていきます。

「夢はみるものではない。かなえるものだ。」「ほんとうに怖いのはお化けより人間。」「未来のことはわからない。だからおもしろいんじゃないか。」…笑いと共に、心に刺さる言葉を聞くことができました。

「コロコロが自分のやりたいことに向かっていくところが心に残りました。」「光や影を使っていたのがすごかったです。」など、演技のすばらしさや登場人物ががんばっている姿が心に残ったようでした。

10月6日からの1週間は、どんぐり読書週間とし、読書に親しんでいます。

10月10日は、どの先生が読み聞かせを行うか直前まで内緒の「秘密の先生の読み聞かせ」が、図書委員会の司会のもとで行われました。

全校児童が1つの教室に集まり、直前で明かされた教員4人で、絵本「いちばんあいされているのはぼく」の読み聞かせを行いました。

子ども達は、とても温かい雰囲気の中で、絵本の読み聞かせを楽しみました。

10月11日、田原市バスケットボール大会の結団式が行われました。

ユニフォームにかっこよく着替えた4~6年生が、大会に向けての目標を堂々と発表しました。

「左手でドリブルをできるようにしたい。」

「ディフェンスをがんばりたい」

「チームワークを大切にがんばりたい」

……

最後の田原市バスケットボール大会は、“あきらめずに最後まで笑顔でプレー“、”マナーよくさわやかにプレー“ が見られる大会になるかと思います。

最後に、「フレー!フレー!亀小!フレ!フレ!亀小!」と、低学年から激励の応援でパワーを注入しました。

10月3日午後、天候が心配で予定日より一日早く、全校でサツマイモの収穫を行いました。

学校農園の土が硬いため、芋掘りがしやすくなるように、PTAの方にトラクターを使って、土を軟らかくする作業を事前にしていただきました。

さあ!子ども達の宝探し(イモ堀り)が、学校農園でスタートです。子ども達の手は、モグラの手のように土を勢いよく取り除きます。イモの姿を見つけると、その手の動きは速まります。

PTAの方や先生の力を借りながら、子ども達同士で協力しあって、土に埋まった宝(イモ)を掘り出したときの喜びはひとしおです。

みんなで掘り出したイモは大量です。

作業の後、学校に戻るときも交通安全に気をつけ、道を渡るときに右手をあげます。

全校でのサツマイモ掘りに事前準備として、10月3日の午前、5・6年生がサツマイモのつる切りを行いました。PTAの方の協力で立派に育ったサツマイモのつるは、とても重く、絡み合うことによって、運搬時のつるの重さは半端ないです。

「ん~重い」と声を上げながらも、5・6年生の運搬する姿は頼もしさでいっぱいでした。

7月の清亀キャンプ報告会以来の顔を合わせての、久しぶりの交流です。今回は、「ミニミニ運動会」を行いました。

清田小が4班、亀山小が1班をつくり、それぞれがミニミニ運動会の種目を一つ企画・運営する交流です。

今回の交流では、両校の絆を深めるだけでなく、最高学年を控えた5年生として、行事の企画・運営をする練習も兼ねています。

亀山小の5年生は、「お絵かき伝言ゲーム」を企画しました。全体の前で大きな声で、分かりやすい説明を心がけました。両校合わせると22人ですが、亀山小全児童の半分なので、いつも以上に緊張しました。『カレーを食べるゴリラ』をお題とした伝言では、清田小の子が描いた絵に「うまいねー」「おもしろい!」などと声が上がり、特に盛り上がりました。

ミニミニ運動会で、他にも「丸マス鬼ごっこ」

「ピンポンカップイン」

「ボーリング」

「宝探しゲーム」

が企画されました。

清亀の5年生は、運営でドキドキしつつも、楽しいひとときを過ごしました。そして、共に成長する機会となりました。来年は、それぞれの学校で中心となって活躍するのを期待しています。

先週は、1~5年生の清亀交流が行われました。今後、6年生同士の清亀交流も行われます。

9月27日、清田小学校・亀山小学校両校の3・4年生が、蒲郡市の命の海科学館と竹島水族館へ合同で校外学習に行ってきました。

朝の両校の子ども達は、事前顔合わせをしたこともあって、大切な人とやっと会えたような感じのスタートでした。

行きのバスの中では、なぞなぞをやったり一緒に歌を歌ったりして、さらに一体化しました。

命の海科学館に着いてからは、班長や副班長を中心に自由に散策。

昼は、竹島遊園に移動し、班毎で円になって楽しく会食。会食後は、青空の下、元気に鬼ごっこをしたり海岸を散策したりしました。

竹島水族館では、海の生き物に恐る恐る触ったり、みんなでアシカショーを楽しんだりしました。

帰りのバスの中では、子ども達の会話がさらに増え、今日一日で両校3・4年生の絆が深まったのを感じました。

「またね!」

9月27日、清田小学校・亀山小学校両校の1・2年生が、豊橋動植物園へ合同で校外学習に行ってきました。 動植物園では、班ごとに決めたコースを、2年生が1年生をリードして回りました。園内で別の班を見つけると、手を振りながら「ヤッホー」と声をかける姿が見られました。

また、帰りのバスの中では、行きのバスの中では見られなかったジャンケンや指相撲などをする姿が見られ、清亀の1・2年生の距離が縮まったことを伺うことができました。分かれるときには、「またね!」と言葉を交わし、次の交流を楽しみにしているようでした。

9月下旬としてはとても暑い中での交流でしたが、両校の子ども達はとっても有意義なひとときを過ごしました。

9月26日、避難訓練が行われました。

地震発生!

緊急地震速報(訓練)をうけ、すぐさまシェイクアウト。シェイクアウトは、9月1日にも練習済みで、素早く体を守る姿勢を取りました。

火災発生!

火災を知らせる火災報知器がジリリリリ~ン。ガラガラと防火シャッターが閉まり始めます。そんな中、子ども達は、押さない、走らない、しゃべらない、戻らないの「おはしも」を実践して避難。煙発生を想定して口元にはハンカチ。

ガラン!ガラン!ガタン!ガタン!

避難の後は、起震車で地震体験。実際に揺れる中でのシェイクアウトは難しいです。

避難訓練の様子を見ていただいていた防災対策課の方からは、スムーズな避難を褒めていただきました。また、より安全な避難のために、「4本足の机の下でシェイクアウトの姿勢を取るときは、対角線上に足を持つとよい」「防火シャッターが動いているときは、危険なので近づかないようにする」と助言をしていただきました。

防火シャッターが完全に閉まった状態での通り抜けの方法の体験をしました。シャッターの横の扉を開けるのは結構難しいです。

本校では、地域で盛んな農業体験の一環で、キャベツ栽培を行っています。PTAの方の力を借り、苗の植え付けだけでなく、収穫も行います。

9月21日は、天候のため1週間延期されていたキャベツの苗植えを全校で行いました。上級生と下級生でペアになり、「これは…、こうやって…」と、上級生が下級生をサポートしながら行われました。

上級生でも分からないことは、PTAの方の出番です。とても頼もしいです。

9月21日、1・2年生が、合同で豊橋動植物園へ行く校外学習(9月27日)に向けての事前交流のために、清田小学校に出かけました。

公共交通機関の利用の仕方等も学ぶために、豊橋鉄道のバスを利用して行きました。乗るときに整理券を取ること、降りるときのブザーを押すこと、料金箱にお金を入れることや車内でのマナーを学ぶことができました。バスを降りた後は、バスに乗っているお年寄りに手を振っている姿もありました。

清田小学校では、校外学習の班別行動時の班ごとで、名前・好きなもの等を発表して自己紹介を行いました。また、班別行動のルート決めも行いました。タブレットで動植物園図を検索し、それをなぞりながら、自分達の好きなところをよりスムーズに回れるように、自分達のスペシャルルートを話し合いました。

交流を通して、他の人との関わり方や自分達でのコースの立案の方法等、多くのことを学んでいます。

雨にも負けず暑さにも負けず、準備をしてきた待ちに待った亀山小学校、亀山校区の運動会がやってきました。秋開催は今年度が最後となり、次年度からは春実施です。

『あきらめない みんなの気持ちが 勝利への道』を誓いの言葉で宣言し、運動会スタート。

音楽部活が本年度で終わり、最後となった「校歌演奏」。

例年以上にキレのある「エビカニクス(準備体操)」。

観客の大きな応援をうけ、ゴールするまで力一杯走る「短距離走」。

縦割り班対抗の「綱引き」では、圧倒的な強さを見せた白組。

みるみるうちに籠の中が玉でいっぱいになった「玉入れ」。

新種目「タイヤ運びリレー」。1点~3点の得点別のタイヤを自分達の陣地まで運びます。タイヤは、敵陣地のタイヤを運んできてもOKです。運ぶ速さだけでなく、何点のタイヤを運ぶかも作戦です。

ホースを上手に伸ばし、1年生をおんぶ。早くきれいにホースを巻きます。「ホース巻きリレー」では、いつもお世話になっている消防団の方々の勇姿が見られました。

家族と一つのパンツをはいて「いち、に!いち、に!…」。楽しく競争「デカパン親子」。

復活!各種団体対抗種目「障害物リレー」。中学生から熟年までが、楽しく競争!

保護者・地域の方・子ども達で運動場につくった大きな輪「亀山の輪」。こんなに大きな輪になったのは、久しぶりです。改めて、運動会を学校・地域みんなで作り上げていることを実感しました。

“最初はグー、ジャンケン ポイ”で賞品をめざした「ジャンケン大将」。

抜き抜かれ、ゴールするまで結果が分からない。みんなで必死でバトンを繋いだ「亀の子班対抗全員リレー」

学校・家庭・地域がハッピー笑顔になった運動会でした。PTAの皆様、コミュニティの役員の方々には、大変お世話になりました。

田原凧保存会20周年記念で、田原凧の賞状を頂きました。ありがとうございました。 今年の運動会の亀の子班リレー及び縦割り班対抗の表彰状は、この賞状です。華やかな運動会が更に華やかになり、子ども達にたくさんの喜びを与えてくれることと思います。

「あきらめない みんなの気持ちで 勝利の道」を合言葉に、子どもたちは運動会で輝きます。

9月11日朝会で、養護教諭の先生からワークショップ型のお話がありました。

先 生:「拳を握って、両手をくっつけて。相手の子は、その拳と拳を両手で離してください。どのくらいの力で離れたか覚えていてね。」

先 生:「拳を握っていた子は、『できる』『大丈夫』『余裕』と3回言ってください。言った後、さっきと同じ事をやってみてください。」

子ども:「先生!なかなか離せない」

先 生:「次は、『だめだ』『できない』『緊張する』と言ってから、さっきと同じ事を、またやってみてください。」

子ども:「先生!簡単に離れたよ」

先 生:「人は、自分の脳に、元気づけさせる言葉をかけ続けることで、大きな力を発揮しますよ。脳には、自分の言葉しか届かないので、自分で自分をたくさん褒めてあげてね。」

養護教諭の先生のワークショップで、月曜日の朝から子ども達はパワーアップしました。

9月4日から運動会の練習がスタートしました。今年度から、入退場の仕方を変更して、暑い中での練習量を減らす工夫をしました。

今日の練習は、「玉入れ」と新競技「タイヤ運びリレー」です。高学年がリードして練習もスムーズです。

「玉入れ」は、籠の準備が間に合わず、大きなゴミ箱を使っての練習です。新競技の「タイヤ運びリレー」は、頭脳と体力がものをいう競技になりそうです。

余った練習時間を使って、夏休み中に運動場にはびこった雑草をみんなでとりました。

9月4日、2学期の給食がスタートしました。2学期からは、牛乳の容器が、ビンから紙パックに変わりました。何だかビンと同じ量なのに少なく感じます。

子ども達は上手に飲み口を開けています。1年生のみ、しばらくストローを使って飲みます。

飲んだ後は、水でしっかり洗い、しばらく乾かします。乾いたら後は、パックを分解し資源ゴミにします!

暑い日が続き、冷たい牛乳は今日もおいしい!

9月1日、長い夏休みで健康的に日に焼けた子ども達が、元気に登校しました。

始業式では、2年生と4年生が2学期の目標を発表しました。

「運動会を思いっきり楽しみたい。」

「清亀遠足を楽しみたい。」

…

「音楽会でリズムに気をつけ演奏したい。」

「お父さんお母さんを助けるために、家のお手伝いをがんばりたい。」

…

2学期は、最も長い学期です。悩み・間違え、それをみんなで乗り越える度にパワーアップします。

「教室(学校)はまちがうところだ!まちがうことをおそれちゃいけない。…ああじゃあないか、こうじゃないかとみんなで出しあうなかで、ほんとのものをみつけていくのだ。そうして、みんなで伸びていくのだ!…」

今日(9月1日)は、関東大震災から100年目となる防災の日。全校でシェイクアウト訓練を行いました。子ども達は、机の下に隠れ、手で机の脚を持ち、おしりで机の脚を固定し、激しい揺れでも自分の体をしっかり守ることができます。

大雨がもたらす『洪水(河川氾濫)・土砂災害・高潮』の恐れがある場合の避難情報(警戒レベル)を踏まえた学校の対応について、田原市教育委員会から9月1日に発出されました。台風シーズンを控え、万が一の場合は、下記のような対応をします。

【保護者宛】避難情報(警戒レベル)を踏まえた学校の対応について(お知らせ).pdf

ブログの<学校より>にも同様の文書を掲載しています。

また、田原市では、「ラーケーションの日」を11月1日から実施します。詳細は、下記の通り実施します。

7月20日、1学期の終業式が行われました。 3年生、6年生から、「1学期の反省と2学期の目標」の発表がありました。

「漢字のテストで100点を取りたいとず~~っと思っていて、毎日一生懸命勉強しました。」

「友だちが困っているときに助けることができるようになりました。」

・・・

「最後の運動会では、楽器の演奏を上手にできるように、これから練習をがんばります。」

など、子ども達は、それぞれ自分の成長や次の目標を堂々と語りました。

きれいな花が、枝に支えられ、幹に支えられ、普段は見えない根に支えられているように、子ども達も成長という花を咲かせるために、根のような「見えないところや目立たないところ」を、きっと大切にしてきたのでしょう。

終業式のあと、夏休みの生活を安全に過ごすために、「5つの車のお世話にならないように!」と担当の先生からお話がありました。

子ども達の力いっぱいの姿がたくさん見られた学期でした。

7月14日、5年生が理科の「ヒトのたんじょう」の学習で学んだことを全校児童の前で発表を行いました。

ヒトの誕生について自分が興味をもったことを追究し、まとめたものをプレゼンテーション形式で発表しました。発表会に招待した全校児童の前では、とても緊張して心臓はドキドキ。でも、多くの人と関わる場となる発表会は、人前で発表する喜びを感じる場となり5年生の3人にとっては貴重な経験となりました。

参加した児童は、真剣に発表を聞き入り、質疑応答の場面では「おなかの赤ちゃんはうんこするの?」などと質問する姿もあり、ヒトの命の神秘さを学ぶことができました。

7月5日には清田小学校と亀山小学校の2年生が、7月13日には、両校の1年生が、web会議で初顔合わせ(清亀交流顔合わせ)を行いました。

画面越しで、両校の児童が、自分の名前や自分の好きなものやことなどを伝え合いました。

清田小学校にも友だちができました。これからよろしくお願いします。

<2年生の交流>

< 1年生の交流 >

両校の低学年(1・2年生)は、2学期に合同で校外学習に出かけます。さらに仲良くなれそうです。

7月12日、清田小学校で清亀キャンプ発表会を行いました。

キャンプでの心に残ったことや学んだことを、プレゼンテーション形式で発表しました。発表する人も聞いている人も、楽しかったキャンプのことを思い出しながら、真剣なまなざしで聞き入っていました。

全員の発表の後は、互いの発表のよさを伝え合いました。

発表会の後は、キャンプを一緒に過ごした班ごとでかるたを行いました。1か月ぶりに会った仲間達と楽しいひとときを過ごしました。

1年算数「はなしづくり」の学習では、1年生が自分の考えを伝え合うペア学習を行っています。自分の考えを表現すること、相手に分かりやすく伝えることは難しいことですが、互いの学びが深くなることなので挑戦しています。相手への愛情をもって、積極的に関わり愛(あい)の学習に取り組んでいます。

2年生算数では、タブレットとモニターを活用して、一斉授業の問題提示に活用しています。教科書の例題をスキャンし、モニターに提示。子どもたちは、タブレットを操作しながら、数直線のメモリの意味の学習を進めています。

7月12日早朝、暑さに負けず、亀の子遊び(縦割り班活動)を行いました。

運動場で「ボールけり」

体育館で「ディスドッヂ」

多目的室で「フルーツバスケット」

今回は、班対抗ではなく班毎で、学年問わず思いっきり遊びました。 低学年の子のかわいく一生懸命さ、高学年の子の温かいまなざしがいっぱい見られました。 暑さに負けず、学年問わず楽しいひとときでした。

7月7日、PTAと職員が、救急法実技講習会を行いました。

①「大丈夫ですか?」→反応なし

②大声で応援を呼ぶ

③普段通りの呼吸は?→なし

④胸部圧迫開始。1、2、3、…。

⑤AED装着…。

もしかの時のために、真剣に勉強しました。

朝会の最後は、踊りながら毎月の歌を、みんなで歌います。

「アイアイ♫ アイアイ♬ おサルさんだよ~」

また、愛知県小中学校音楽教育研究大会(田原大会)で、研究演奏として全校発表する場をいただいたことをきっかけに、全校音楽にも取り組んでいて、さらに「音楽は友だち」になっています。

6月29日、1年生の保護者の方や交通指導員の方の協力のもと、1・2年生で、自転車教室を行いました。

運動場と亀山市民館の駐車場につくられたコースに沿って、交通安全に気をつけて乗ります。

“右を見て、左を見て、後ろを見て、出発”

“横断歩道は、自転車から降りて渡ります“

“スピードは出しすぎません”

“ブレーキは、前と後両方を使います”

エンジンのない小さな車の乗り方をいっぱい勉強しました。

6月26日から、1年生が、アメリカから来たお友達と一緒に勉強しています。

初日は、全校児童で、縦割り班活動の「亀の子遊び」。新しいお友達は、始め緊張していましたが、自然と仲間の輪の中心へ。

おいしい給食を一緒に食べました。

アサガオ用のネットに、みんなで考えたアサガオ応援メッセージを飾り付けました。

「〇〇になりますように…」七夕の飾り付け。

来週も一緒に勉強できます。うれしい!

3・4年生が、自宅へ持ち帰るなどして1か月間育ててきた蚕が、食欲と動きが少なくなり、とうとう繭を作り始めました。

繭は、白く小さな細長いボール型です。子どもたちの蚕を通しての学習は今後も続きます。

6月14日・15日に、つぐグリーンパーク・グリーンメッセージで清田小学校と宿泊体験学習(清亀キャンプ)を行いました。6月初旬の豪雨の影響が気がかりでしたが、安全を確認の上実施することができました。

子どもたちは、以前から交流を行っていることもあり、行きのバスの中でも和やかに交流。

現地到着後の最初の活動は、五平餅作りです。子どもたちは、一人一人、個性的な形をした五平餅を作りました。味は最高で、口の周りにたれをいっぱいつけながら、口いっぱいにほおばりました。

五平餅を味わった後は、山の自然をたっぷり味わう森「千年の森」の散策です。山間部ならではの植物や動物についてたくさん教えてもらいました。

ペンションに戻ってきて、スタンツの練習、そしてカードゲーム等でエンジョイ!

ペンションの晩ご飯は、おいしくて量も多く、食べきれないぐらいでした。

空もうっすらと暗くなり、待ちに待ったキャンプファイヤー。火を使えないということで、今年もランタンファイヤー!!火の神に5つの火をもらい、清亀一緒にスタンツを楽しむことで、絆が更に深まりました。

ファイヤーの後は、星空観察会です。雨天のため室内で行いました。

2日目は、ニジマス釣り・焼き体験です。6月初旬の大雨の影響で、釣りあげるのには苦労しましたが、見事ゲット!!

ニジマスは自分達で裁きます。獲れたての魚の塩焼きは最高です。

2日間お世話になったグリーンメッセージの方に、心を込めてお礼をしました。また来ます!!

山の自然のよさを体で感じ、自分のことは自分でやり、清亀の仲を深めた清亀キャンプでした。楽しかったです。

3・4年生は、総合的な学習の時間の一環で、蚕を育てています。小さな植物の種のような卵からふ化した蚕は、とても大きくなっています。

蚕の食欲が旺盛で、子どもたちは、毎朝餌となる桑の葉を桑畑まで取りに行きます。しかし、今年は、蚕があまりにもたくさんの桑の葉を食べるため、餌となる桑の葉が不足気味。餌となる柔らかい葉は、手の届かない高いところだけになり、葉っぱ集めも四苦八苦。 蚕は、あと一週間ほどで繭を作り始めるそうですが、それまでは、さらに餌となる桑の葉が必要です。すでに、食料危機です。どこか桑の葉がないかな~。

取ってきた桑の葉は、ぬれていては蚕によくないので、心を込めて丁寧に水分を拭き取ります。その後、桑の葉は、蚕の飼育箱へ。箱に耳を寄せてみると、すぐに“バリバリ”と音をたて食べ始めます。

手間がかかる分、子どもたちはとっても蚕に愛着をもってお世話をしています。

6月21日、田原市の山本栄養教諭を講師に迎え、1年生が食育指導を行いました。

「1日で最も大切な食事は、朝ご飯?昼ご飯?晩ご飯?」

すべて大切ですが、朝ご飯には3つのスイッチ(①体のスイッチ、②脳のスイッチ、③お腹のスイッチ)があるので、栄養のバランスを考え、朝ご飯を大切にすることが、一日のよいスタートにつながることを勉強しました。

お勉強の後は、親子給食です。子どもたちが普段の給食の様子をおうちの方に披露しました。おうちの方も、子どもたちの様子に目が離せません。

準備ができたので、みんなで「いただきます!」

家庭での食事とはちょっと違った楽しい食事の時間となりました。栄養教諭の先生からは、食事の時に気をつけることも教えていただきました。

楽しく、おいしく、勉強になる時間を親子で過ごすことができました。

6月21日、学校保健委員会が行われ、スクールカウンセラーの福田歌織先生を講師に迎え、相手の気持ちを聞くこと、自分の気持ちを伝えることの大切さについて勉強しました。

始めに保健体育委員会からは、児童の「こころアンケート」の結果を発表しました。

アンケートからは、友だちが嫌がることを24%の子が言った覚えがあったり、意見が違うとき自分の思ったことをうまく伝えられなかったりする児童が80%いるのが分かりました。

~どうすれば、うまく伝えられるのでしょう。福田先生!~

<テレパシー実験:私の思っていることは伝わるかな?>

福田先生からは、人は、テレパシーはないけれど、すごい武器「ことば」があり、そのことばを使うと、互いの気持ちを伝え合うことができるので、「I(あい=愛)メーセージ」や「みかんていいな(み:見る、かん:感じる、てい:提案、いな:否)」を心がけて、気持ちを伝えるとよいと教えていただきました。

あじさい読書週間のイベントとして、6月21日に「PTA委員さんによる読み聞かせ」がありました。

委員さんは、子どもたちが喜びそうな絵本を自ら選定してくれました。

委員さんの優しく温かい語りで、子どもたちは絵本に集中。心に栄養を注入しました。

6月16日、1年生が国語の学習で『とん こと とん』を題材にショート劇の発表会を行いました。

『とん こと とん』の登場人物(?)のねずみ・もぐら・ナレーターの役になりきって、その場面にあった表情や口調、動作を工夫しての発表でした。発表会は、2チームに分かれての発表でした。

発表会後の児童の反省からは、「おばけの声(はっきりしない声)にならずにできました」「大きな声でできました」「楽しかった」「○○ちゃんは動作を工夫していました」などがありました。

2学期の学芸会が、とっても楽しみになりました。

6月15日、待ちに待った水泳学習が開始しました。トップバッターは、3・4年生です。

今日は、蹴伸びの練習です。両腕をときんときんの鉛筆のようにまっすぐ伸ばします。 小雨でちょっぴり寒かったですが、今年度初の水泳学習を子どもたちは満喫しています。

現在、3・4年生はネット型ゲームの学習を行っています。ネットをはさんで、ソフトバレーボールを相手コートに返球します。いかにボールを相手コートに落とすか、また、落とされないかで勝負が決まります。ソフトバレーボールの一歩手前のゲームです。

チーム毎に、フォーメンションにちょっとずつ違いが見られ、工夫されています。また、返すボールを手前にしたり、奥にしたりと、相手のフォーメーションを上手に崩しているチームもありました。チームの作戦、協力が勝敗に大きな影響を及ぼします。 子どもたちは、汗をかきながら楽しく活動をしています。

『ふえるといくつ』

1年生は、今、足し算について学習しています。

(課題)「4匹のカエルのところに、2匹のカエルが来ました。何匹になるか考えよう!」

1年生は、隣の友だちとチームを作り意見交換するなど、関わり合う学習を大切にしています。

チームで意見がまとまったところで、チーム毎、考えの発表をしました。

(児童)「4ひきと2ひきをあわせて…。」

(児童)「4たす2で…。」

“合わせる“や”増える“は、”たす“ということを意識しての意見発表が見られました。堂々とした発表です。

(児童)「こたえは、6ぴきです。」

(先生)「何で、答えに“ぴき”を使うの?」

(児童)「だって、もんだいに、“ぴき”がついているよ。」

前の時間で勉強したことが生きているようです。

6月12日、子育て支援課の巡回講話に全職員で参加しました。田原市の子育て支援の状況や子どもたちの安全安心のために教師としてすべきことについて、講話だけでなくロールプレイを交えて学びました。有意義な時間でした。

休み時間になると、校庭にある桑の実を取りに外へ走っていく子どもの姿が見られます。低学年の子は、つま先立ちで枝を引っ張って、手が赤くなるのも構わず実を取っています。手が届かないところは、高学年の子に取ってもらい、うれしそうに食べています。

全国小学生歯みがき大会に参加して、歯みがき教室を行いました。講師は本校の養護教諭です。

教材のビデオを見ながら、歯ブラシを持って歯の磨き方を学びました。また、糸ようじで歯間をこすり白い物体を直接見て、歯肉炎の予防方法も学びました。白い物体の正体を知った児童は、じっくり見たり、そっと匂いをかいだりしていました。

映像を見ながらの学習は、とても分かりやすかったです。

3週間ほど前に、生活科の学習の一環で2年生が仕込んだうめジュースが、6月6日にできあがりました。まずは、自分達で味見をしました。

その後は、2年生がうめジュース屋を開店しました。 2年生が放送で、「今日のお昼に2年教室で、うめジュース屋さんを開きます。皆さんお越しください。」と呼びかけると、2年教室は、お客の全校児童でいっぱい!

お客は「うまーい!」と連呼し、3杯、4杯と飲んでいる子もいました。1年生は、ジュース屋さんの開店中、ずっと飲んでいました。

子どもたちは、ほんのり甘酸っぱいうめジュースを通して、初夏をたっぷりと堪能しました。

5月31日、6月1日の1泊2日で、奈良・京都方面に修学旅行に行きました。

出発前日までの雨も、ほとんどなく梅雨の合間をぬった好天の中での旅行でした。

「梅雨晴間 お菓子を前に 顔ゆるむ」

新幹線乗車。一般客と中学生に挟まれ緊張するも、おやつを前にすると表情が緩みました。

「若葉野で 児童と鹿の 鬼ごっこ」

いざ奈良の東大寺へ。昼食後、手には鹿せんべいをもち鹿とのふれあい。しかし、いつしか鬼ごっこ。その後は、大仏さまの大きさにびっくり。

「清水坂 下るにつれて 増す土産」

奈良でも土産を買いましたが、清水の坂でも買い物。坂を下るについれて、家族への思いがいっぱい詰まったお土産で両手いっぱい。

「夕ご飯 服にもどうぞ ソースのしみ」

旅館に着き、待ちに待ったおいしい夕食。自分の着ている服もお腹がすいていると思いご飯をあげたのでしょうか。服にソースのしみをつけている子が…。

「陽が沈み ほんのり光る 夜の京」

薄暗くなった京の町並みの散策。淡い光でライトアップされている京の町並みは最高でした。

2日目は、早起きして清水寺へ。

すてきな旅館でした。ありがとうございました。

「二条城 うぐいす張りで 演奏会」

二条城と言えば、うぐいす張り。キュッキュッと多くの人の足下から聞こえてくる音は、まるで演奏会をしているみたい。

「キラキラと 梅雨空照らす 黄金の寺」

金閣寺は、人でいっぱい。しかし、金閣寺の輝きは目を見張るものでした。

「川につけ 未来が見える 水みくじ」

下鴨神社では、お参りをした後、みんなで水みくじを行いました。結果は、末吉から大吉まで様々。

「持ち上げる おもかる石に 願い込め」

最後の見学地は伏見稲荷でした。千本鳥居をぬけた先には、おもかる石が…。願いを込め一人一人持ち上げてみました。軽かったのかな~、それとも重かったかな~。

帰りはちょっと疲れたがでた人も…。

天候不順で延期していたプール清掃を、やっとのことで6月5日に、全児童で実施することができました。

6月2日の大雨の影響で、抜いていたはずのプールの水量が大幅に上昇。その影響で、午前中で終わるはずの清掃は、午後にまで。

子ども達は、自分達の分担場所をきれいに磨き上げました。 プール内が担当の6年生は、床がぬるぬるのため入ってすぐに転倒する子も。大事には至らなかったですが、服が・・・。

そろそろ水泳の季節が始まります。

久しぶりの清亀キャンプ交流の第2弾。

6月1日、清田小学校17名と亀山小学校5名が、直接顔を合わせての初交流を亀山小学校で行いました。

<清田小の仲間たちを迎える亀小児童>

オンラインでの交流はしていたのですが、今回は若干緊張しながらの交流スタートでした。まずは、自己紹介、そしてレクリエーション。全員で行った「猛獣狩りゲーム」はとても盛り上がり、終わった頃には、だいぶ緊張がほぐれてきました。

その後は、班ごとでキャンプのスタンツについて話し合いました。休憩時間でも話し合いを継続しているところが多く見られました。

<直接の顔合わせ>

<清田小との「猛獣狩りゲーム」>

<生活班での自己紹介>

<スタンツ決め>

<別れの握手>

事後の感想からは、それぞれの交流の様子がわかります。

「交流は心配だったけれど、やってみたら楽しかったし、清田小の子と仲良くなれてうれしかったです。」 「同じ班の人がみんなおもしろくてよかったです。スタンツの練習を少ししましたが、楽しかったです。」 「最初はワクワクして楽しみだったけれど、会ってみたら緊張しました。でもスタンツのことを話し合った後、スタンツが楽しみになりました。清田の子が帰るとき、もう帰っちゃうのかと少し悲しかったです。」

清亀の交流は、確実に進んでいます。清亀キャンプが楽しみだな~。

3・4年生が、総合的な学習の時間で蚕の飼育を始めました。長年、亀山小の中学年は、蚕の飼育をして糸とりを行っています。

6年生は、スクールサポーターの協力のもと、機織り体験もしています。

植物の種のような蚕の卵から、ちっちゃな幼虫がふ化しました。子ども達も先生も目を細めて観察しています。

5月31日から6年生が修学旅行に出かけます。

“ん?ん? ○○の班は、4年生以下で登校することになりますが…”

そこで、安全に班が登校できるように、臨時通学団会を開いて登校方法を検討し、2つの班を合体させて登校となりました。 改めて、6年生の存在の大きさを感じます。

5月27日、田原市小中学校陸上大会が行われました。本校からは、6年・5年・4年の計15名が参加しました。

○フォームがピカイチの子

○ゴール前で力を振り絞り逆転した子

○周りのペースに惑わされず力を出し切った子

○自己新記録を出した子

○心臓がバクバクするほど緊張感を味わった子

○他の人と競うことを楽しんだ子

○大会中に仲間の輪を広げた子

○応援をがんばった子

など… 子ども達にとって、とても価値のある大会になりました。

何よりも、大会に出場するためのそれまでの練習を通して、努力することの大切さを一人一人感じ取ったことと思います。

勝利につなげることのできた子ども達の姿も、また、大会で最大限の力を発揮して、“よく戦う”子ども達の姿もたくさん見られた大会でした。

5月23日、前日の夜の雨のため汗の広場(学校農園)のコンディションが心配されましたが、何とか予定通り、サツマイモの苗植えを全児童で行うことができました。 高学年と低学年がペアになり、低学年の子たちの作業をサポート。

「○○くん。ここにつるを入れて!」

「○○くん。ここに土をかぶせてよ」

「うん」

みんなで楽しく、心を込めて植えました。しっかり根付くように、仕上げはPTAの皆さんが行ってくれました。本当に感謝です。 大きくなったサツマイモは、今年も焼きいも集会をしたり、学校近くの国道で行っている交通安全キャンペーン等で使用したりします。

大きくなーれ! おいしくな~れ!

仕事の後は、畑のそばの桑畑(学校農園)に、紫色においしそうに実っている桑の実を、みんなで食べました。口の中はほんのり甘く、手が紫色に。なぜかほっぺたまで紫色に。

全身でおいしさを堪能しました。

5月18日、令和4・5年度PTA役員・委員の方々の協力を得ながら資源回収を行いました。

まずは、PTAと職員の打ち合わせ、そして子ども達との打ち合わせ。その後は、回収の担当場所へLet’s Go!

地域の方の中には、直接集積場まで資源を持ち込んでいただける方もおり、限られた時間内で校区の資源の回収を行うことができました。

働くことはすばらしい!

人の役に立つことはうれしい!

子ども達の真剣で楽しむ顔からはそんな心の声が聞こえてくるようでした。資源回収に御協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

5月16日、6年生が家庭科で調理実習を行いました。学習テーマは、「簡単にできる栄養のバランスのとれた朝食のおかず」です。

子ども達は、ネットでの調べ学習で、自分だけのおいしい朝食のおかずを考えました。ポタージュスープ、エリンギのベーコン巻き、チーズとベーコンのオムレツ、ポークソテーなど。

少人数を生かし、一人一人がMyおかず作りのスタートです。 包丁を上手に使い下ごしらえ…。フライパンの火加減は…。手順は計画通りに…。視線を感じつつも慎重に調理!

完成!!味見は自分で!おいしくできあがりました。

校舎の1階にまでよいにおいを漂わせ、6年生の背後には、他学年の子たちの姿が…。

職場体験に来ていた中学生のお兄さんも朝ご飯のおかずを作りました。

できたおかずの見た目は、もうひとがんばりの料理もありましたが、においと味は抜群!!

5月22日、田原市陸上大会の結団式を行いました。

「自己新記録をめざします」

「今回の大会は最後なので、全力を尽くします」

…

選手一人一人が、目標を堂々と宣言しました。

適度な緊張は、実力を出し切ることにつながります。子ども達には、結果に一喜一憂せず、競技をすることと適度な緊張を楽しんで欲しいです。

一年前にいただいたランが、1年ぶりに花を咲かせました。このようなことは初めての経験です。子ども達によいことが起きる前兆かな。きっと。

キャリアスクールプロジェクト(職場体験学習)で、福江中2年生2名が、5月16日~18日の3日間、亀山小学校で子ども達と共に過ごしました。

全クラスで、学校の先生の仕事を体験しました。子ども達は、すぐに2人のお兄さんお姉さんのそばに…。

中学生2人は、子ども達にとって身近なお兄さんお姉さんであり、若い頼りになる先生でもありました。体験した2人の中学生にとっても、すてきな時間であったかと思います。

子ども達にとって、とっても楽しい3日間になりました。

亀山小学校に来てくれてありがとうございました。

「ここにあるよ」

「どこどこ?」

5年生が、理科でメダカの飼育をしています。お腹の大きかった雌メダカが、なんと卵を産みました。どこに卵を生んでいるのか、卵がどのようになっているかを確かめるため、5年生3人が水槽に全集中!

このメダカたちは、運動場横の豊島ケ池(観察池)から採ってきました。

“チクチク”

校長「何しているの?もしかしてウメジュース?」

児童「そうですよ~」

子ども達は、生活科でウメジュースを作っていました。ウメの実がよく浸かるように、針で小さな穴を開けていたようです。このウメは正門横の岩石園に実ったものです。

校内には教材がいっぱい!!

ん?

2年生の3人が教室の床でなにやらごそごそ。

聞いてみると、校区探検用の地図を作成していました。細かな地図を作っていると、どうやら巻物みたいに長くなってしまったようです。校区をしっかりと探険できそうです。

5月10日、小中山保育園と伊良湖岬保育園の先生をお招きして、1年生の授業参観と保小連絡会を行いました。

授業参観では、保育園の先生にも授業に参加していただきテンションアップ。普段も元気がありますが、今日は更にアップ。

卒園した子ども達は元気にがんばっています。

5月11日、5年生が、清田小との合同宿泊体験学習「清亀キャンプ」のリモート交流を行いました。まずは、電子黒板上での自己紹介でした。

次回は、清田小の5年生が、亀山小学校に来ての交流をします。考えただけでも今から楽しみです。

5月12日、PTA役員・委員の方と3~6年児童・全職員でPTA環境整備作業を行いました。

作業としては、校内の樹木選定等の片付けを中心に行いました。力強く作業しているお父さん達、丁寧に作業をするお母さん達のすぐそばで、子ども達は力いっぱい作業に取り組みました。子ども達の仕事っぷりは、普段よりも一回りも二回りも大人になったみたいでした。子ども達の学校環境をより良くするために、もちろん職員も全力で作業に取り組みました。

みんなで一つの作業をするのは気持ちよいです。

“運動場の芝生の上の2つの大きな輪に沿って、児童がぐるぐる。”

3・4年生が体育「かけっこ・リレー」の学習で、2つの大きな輪に沿って、2チームがリレーをやっていました。 芝生にかかれた輪を使った学習は、トラックより距離が短く、互いに相手チームが見やすくなり、児童の活動意欲はアップ!!

児 童「やった~」

教 師「今回はこっちのチームが勝ったね」「前回より走りながらバトンを渡すことができたからだね。」

教師にとっても、児童の様子を把握しやすく、学習効果を上げる声かけもかけやすいようです。ちょっとした工夫で、子ども達の活動意欲も学習効果も高まっています。

複式学級の3・4年生の算数は、同じ教室でそれぞれの学年の内容を2人の先生と勉強します。

3年生も4年生も、自分の考えを友だちに伝える活動を大切にしながら勉強しています。

お互いの勉強する様子が耳に入ると、

4年生は…“去年勉強したところだぞ”

と、4年生は復習を、3年生は予習を自然に行っているようです。

別の内容の学習を行っていますが、互いによい刺激を受けています。

先 生「○○ちゃん。ここもってくれる?」

子ども「うん。」

トントントン

先 生「○○ちゃん。ちゃんと押さえていてよ。」

子ども「先生!杭を押さえていると手がビリビリしびれるよ~。」

先 生「○○ちゃん、打ってみる?」

子ども「うん」

先生の代わりにトントントン!

2・3組で、学級園に野菜の苗植えを行いました。みんなで心を込めて、カボチャやトウモロコシ・ピーマンなどの苗を植えました。 心を込めて植えた後は、風による倒伏や虫の飛来を防ぐために、肥料袋で囲いました。

ばっちり完成!これからはみんなで水やりです。大切に育てます!

教員A「誰をお迎えに来られましたか?」

保護者「○○です。」

教員A「〇〇さんのおうちの方が迎えに来られました。」

教員B「了解です。○○さん、お迎えが来ましたよ。」

児 童「▲▲が迎えに来ましたので帰ります。」

教員C「はい、分かりました。さようなら。」

引き渡しは、依頼メール送付後20分間で終了しました。スムーズな引き渡しに御協力いただきありがとうございました。

職員室に焦げたにおいが…

職員室の窓から外を見ると、6年生たちが丸くなって地べたにちょこんと座っていました。においはその中心から…。

6年生は、理科の「ものの燃え方」の学習で、各々が持ってきた植物(松ぼっくりや竹、小枝など)を缶の中に入れて炭を作っている最中でした。

楽しみながら学習をしています。

床にごろん

授業中、校内を回っていると、2年生が教室の床にごろり。

え!

よ~くのぞいてみると、国語の授業でした。

国語の「かぜのゆうびんやさん」の読み取りを深めるために、一つの方法として劇化して考えていたようでした。

登場するゆうびんやさんたちの思いに近づけたかな?

4月22日、授業参観・PTA総会・学級懇談会が行われました。 授業参観では、1年生は国語、2年生は算数、3・4年生は国語、5年生は算数、6年生は道徳、2組は国語、3組は国語の参観を行いました。子供たちの真剣で、楽しく学習する姿を見てもらいました。

PTA総会では、令和5年度PTA新役員・委員が選出、承認され新体制で本格スタートです。

学級懇談会では、担任から保護者に学級経営の思いがしっかり伝えられました。

これから一年間、保護者の方と連携して、「力いっぱい 夢いっぱい ハッピ-笑顔いっぱい」の学校を目指していきます。ご理解とご協力をお願いします。

4月20日、1年生を迎える会が行われました。

【1年自己紹介】

「1年生の皆さんに自己紹介をしてもらいます。」

♡1年生に視線を合わせてインタビューする上級生 ♡うまく言えない1年生には、話すことをこっそりと耳打ちする上級生。

♡がんばってしゃべった子に、頭をなでなでする上級生

【うしのけ山散策】

「さあ、縦割り班毎うしのけ山へ出発!!」

♡1年生の安全のため、1年生と手を繋ぐ上級生。上級生も1年生も楽しそう!

うしのけ山山頂で、班ごと「赤班最強」「亀山大好き」「亀山しか勝たん」と大絶叫!!亀山校区に子供たちの声が響きました。

しか~し、帰り道、道に迷うトラブル。大事には至らず。

【縦割り班毎の会食】

「いたーだきます」

班で丸くなっての会食。いつも食べている給食ですが、いつもよりおいしく感じました。

【全校どろけい】

6年生+先生がけいさつ、1~5年生がどろぼう。いざスタート! みるみるうちに、捕らえられる下級生。

「助けてー!」

6年生の目をすり抜け、助け出すファインプレーの2年生。

♡顔を赤くし、笑いながら運動場を走り回る全児童

【地域カルタ】

「『運動会 心 が一つ 亀 山の輪』の『う』~」 ピー!

笛の合図と共に、1年生を背負った6年生が激走!「あったぞ~((^.^))」

♡地域かるた遊びを通して、地域・学校のよさを楽しみながら再確認。

最高の天気も味方し、とっても幸せなひととき(♡)を全校で過ごしました。

4月18日の午後、全校で「音楽遊び」を行いました。ピアノに合わせて、歌ったり踊ったり。

音楽、異学年交流により、子供たちの顔も職員の顔もハッピー笑顔いっぱいになりました。

4月18日から1年生の給食がスタートです。

給食の準備は、今日まで何度かリハーサルはしてきたので、ばっちりです。みんなで協力し合い、とっても早く準備ができました。

白衣も丁寧に折りたたんで袋にしまいます。

手を合わせて、「いただきます!!」

小学校最初のメニューは、鉄板メニューのカレーライスです。子ども達は、おいしく食べました。

1学期が始まって2週間。子供たちの学習は本格的です。

1年生は、国語で「あいうえお…」を勉強しています。教室からは、50音を言う元気な声が聞こえてきます。算数でも、数図ブロックで数の勉強!

2年生は、お互いの様子が見合うことのできるよう机の配置を工夫しての授業。算数では、タブレットなどICT機器を使って「表やグラフを使って」の学習です。

複式の3・4年生では、それぞれの学年が刺激し合っての学習が進んでいます。図工では、3年生が、4年生の個性的な作品を参考に作業を進めています。4年生の作品を見て、3年生の「すごい」の声で、4年生は更に作品に磨きをかけます。

5年生は社会の日本の国土の学習です。板書は、学習の目標が四角で囲んであり、子ども達にとって学びやすい環境になるよう工夫され、この1時間でのゴールが分かりやすくしています。子供たちは、先生とわいわいと楽しく学習をしています。

18日の6年生は、全国学力学習状況調査です。普段とはちょっと違う感じの問題に集中して取り組んでいます。

2組・3組は、個にあった学習課題に真剣に、そして楽しく取り組んでいます。2組では丁寧に漢字を書いています。3組は、粘土のものづくりや図画です。机の上には、かっこいい作品ができあがっています。

子ども達は力いっぱい勉強しています。

4月11日、地震・津波を想定した避難訓練を行いました。

<訓練!地震発生!ぐらぐら…>

子供たちは、机の下へ潜り机の脚をしっかりつかみます。 地震が収まったら、校舎外へ避難。

<大津波警報発令>

近くの山「うしのけ山」へ避難。1年生は、6年生と手を繋いで避難。山へは、地域の方が造成してくれた安全な登り道で!

交通安全にも気をつけ、「おさない、はしらい、しゃべらない、もどらない」を心がけた避難訓練ができました。

4月10日から2~6年生は給食がスタートしました。新型コロナ感染症対策が緩和され、十分な間隔を確保した上で、向かい合っての会食が可能となり、コの字型やロの字型での会食です。

友だちの顔を見ての会食によって、給食のおいしさが増し、そして楽しい時間となり、心も体もさらに元気になっていきます。

4月7日の下校は、1年生も入った本年度初の一斉下校です。1年生は、集合場所まで6年生がサポートしています。

あいにくの小雨で強風の中での下校でした。 今日は、先生が付き添った下校です。風が強く、傘を壊してしまった先生も。子供たちは、何とか無事です。 交通安全だけでなく、雨や風にも注意ですね!

4月7日、新1年生を加えた第1回通学団会を行いました。本校では、4つの通学団に分かれています。

学校に遅れないようにするために集合時間の確認・危険箇所の確認等、これから安全に登下校するためにはとても大切な話し合いです。団長・副団長を中心に話し合いを進めます。

最後は、先生から大切な話も。一年間、班長・副班長を中心に、交通安全に十分気をつけて登下校します。

入学式・始業式翌日、4月7日は新学級で朝からスタート。

先生「1年生!」

児童「はい!」

と、1年生からは教室の元気な返事が職員室まで届いてきます。

職員室から一番遠い特別支援学級の教室からは、楽しそうな笑い声が聞こえてきました。2~6年生の教室では、担任から子供たちに温かい言葉を投げかけていたり、これからの行事の準備をしていたり…。

新年度になり、子供たちはさらにたくましく、元気になっています。

4月6日、8名の新1年生を迎え、全校児童41名で令和5年度の入学式・始業式を行いました。

この日は、新任式も行われ、子供たちの前で4名の新しい先生方の紹介もありました。新しい出会いがあり、どの学年もそれぞれ新しい担任と共に、「力いっぱい 夢いっぱい ハッピー笑顔いっぱい」の学校生活がスタートです。

翌日に入学式を控えた4月5日、入学式準備のため新4から6年生が登校しました。わずか2週間の春休みでありましたが、子供たちは一回りたくましくなったのを感じました。

子供たちの準備に取り組む真剣さと、新入生を迎える喜びで、曇り空の中の準備でしたが、校舎の中は春の陽気のような暖かさでした。

そして、外の桜は散りはじめていますが、1年教室は桜満開です。

3月24日、令和4年度の修了式が行われました。学年毎、代表の児童に修了証を渡しました。

この一年間を振り返っての発表が、3・4年生と5年生からありました。

3・4年生の発表からは、「人数が増えて毎日が楽しかった。」「One Teamになるために、互いを優しく、助け合い、話し合うことを大切にしました。」と複式学級での楽しい生活をうかがうことができました。

5年生の発表からは、自分の成長を一人一人「表現が豊かになった。」「友達のいいところを見つけることができるようになった。」などと発表し、その姿からは、最高学年としての自覚をもった頼もしさが感じられました。

子供たち一人一人のハッピー笑顔の輝きは、人と人、学校と地域、学校と他の学校に大きな虹を架けるかのようにつなぎ、元気にしてきました。自分を信じて、仲間を信じて、4月からも、「力いっぱい、夢いっぱい」で学校生活を過ごしましょう。 子供たちも職員も一年間よく頑張りました。

校庭には、様々な花が咲き始めました。本格的な春ももう間近です。

うららかな日差しが牛のけ山を包み、春の訪れを感じる3月20日、6年生6名が亀山小学校を旅立ちました。 厳かで、温かい雰囲気の中での卒業生入場。そして、卒業をかみしめる卒業証書授与。

卒業生一人一人と保護者の方に向けた校長・来賓の方々からの温かい言葉。互いに感謝を語り合ったお別れの言葉。最後の校歌…。

優しさあふれる卒業生が大好きです。ではまた会う日まで。

〇卒業式のために、生花のご協力をいただいた地域の皆様、ありがとうございました。

6年理科で、「私たちは、地球環境とどのように関わっていけばよいのだろうか」の全体テーマのもと、個人で研究を進め、3月16日の最後の理科の授業で発表会を行いました。発表は、タブレットを活用したプレゼンテーション形式の発表でした。

自分の興味関心のあるもの、日常生活のこと、理科の学習で学んだこと等、様々なところから、自分のテーマを設定し、現状の問題点を明らかにし、自分のできることを考え、発表しました。

「水の汚れ」

・亀山小学校の汚れた水の80%は、裏の用水に流れている。

⇒私は、ゴミのポイ捨てをしない。

「ユキヒョウ」

・ユキヒョウが減るのは、地球温暖化による草原の減少が原因の一つ。

⇒私は、テレビを見る時間を減らす。

「私の家の裏にいるクマ」

・熊が人里に現れるのは、山の木の実不足。その要因は外来種のダニによるミツバチの減少。

⇒私は、外来種のものを持ち込まない。

「どうして、二酸化炭素が増えていくのか?」

・小包装化、節電等でで、二酸化炭素を何十kgも減らせる。

⇒私は、できることをできるときにやる。

「増加する自動車」

・排ガスには、二酸化炭素だけでなく様々な有害物質が!

⇒私は、車の運転をしないので、家族にエコ運転を呼びかける。

「水」

・地球上の水の0.011%しか人は利用できない。

⇒私は、シャワーの時間を短くする。

6年生からは、今の自分ができることも考えられ、発表をしました。発表会には5年生も参加し、活発な質問も。5年生も環境問題についての学習を深めました。

教科担任からは、「地球は大きな水槽のようなもので、閉じた空間なので、すべてことが関係しているんだね。」と話があり、学びが更に深まりました。

3月15日、卒業記念品贈呈式が行われました。

亀山小学校同窓会からは、会長と副会長より記念品の「フォトフレーム(目録)」が、卒業生の代表に授与されました。副会長からは、全校児童に向け、明治12年に開校し組織された同窓会についての話もありました。

また、PTAからは、会長より記念品「卒業証書フォルダーと記念樹(目録)」が、卒業生の代表に授与されました(記念樹は、卒業生一人一人にすでに授与されています。)。子供たちの成長と共に、すくすくと成長していくと思います。

卒業生からは、記念品の「記念樹『南紅梅』(目録)」が学校長に渡されました。

3月14日、6年生6人が奉仕作業を行いました。運動場周りの側溝そうじです。側溝のふたの下には運動場から流れ出た土がぎっしり!(これではなかなか排水ができないなあー) 袖をまくっても半袖になっても汗の出る春のような陽気の中、スコップ片手にがんばりました。

6年生のみなさん、普段なかなかできないところの清掃作業、ありがとうございます。

児童会役員、委員会など、6年生から5年生へと引き継がれています。3月9日は、5年生にとって初の一斉下校時の取り回しです。

6年生は優しいまなざしで見守っています。

3月9日、6年生が卒業記念で、校庭に梅を植えました。

6人全員で、心を込めての植樹です。“大きくな~れ!”と、たっぷりの水を梅に与えました。ハプニングで、仲間にも水を与え、靴や服が・・・。しかし、みんなの顔には笑顔が…。すてきな仲間です。

6人の成長と共に、梅も大きく成長していくと思います。

3月8日、6年生を送る会を行いました。

6年生がポージングをして体育館に入場。会のスタートです。

まずは、『箱の中は何ですか』です。勇気を振り絞って、箱の中身を手探りで6年生が当てます。見えない物に挑む勇気を、6年生から感じました。

次は、亀の子班対抗の『6年生と二人三脚でお宝ゲット』です。6年生と下級生が二人三脚をして、壁に貼られたお宝の入った箱を捜索。「イチ、ニ、イチ、ニ」。あれ?足がもつれ、すぐ転ぶ6年生も…。

6年生の6年間を振り返る映像による『思い出のアルバム』。今は優しく頼りになる6年生ですが、やはり1年生の頃は、とーってもかわいい。

各学年から6年生に世界に一つだけの記念品をプレゼント。1年生からはかわいい首飾り、2年生からは貝などで飾られたフォトフレーム、2・3組からは校内の樹木から作ったストラップ、3・4年生からは粘土でデコレーションしたマグネット、5年生からは新聞エコバックと毛糸で作った「カメ」。そして、在校生全体からはメッセージアルバムと歌「帰り道」のプレゼント。一緒に通学した日々を思い出しながら心を込めて歌いました。

6年生からは、「Believe」のハンドベル演奏のお返しがありました。“Believe=信じる”からは、6年生から在校生に、“これからも亀山小学校を更によくしてください”というメッセージを感じました。

6年生、今までありがとう。中心で企画・準備を行った5年生ありがとう。そして、温かく、楽しい「6年生を送る会」を完成させた全校のみなさん、ありがとう。