ブログ

花の苗植え

”クレヨンとなかよし”(1年図工)

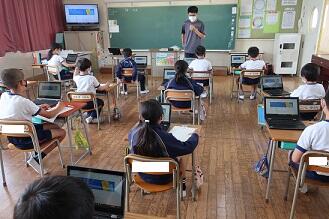

指導活動視察訪問

”大豆博士になろう!”(3年総合)

6年生の読み聞かせ

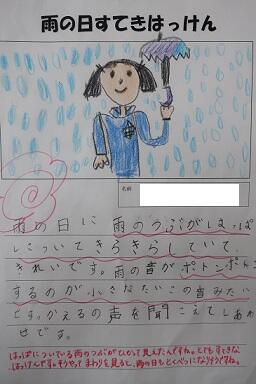

”雨の日すてきはっけん”(2年)

「雨の日に雨のつぶがはっぱについてきらきらしていてきれいです。雨の音がポトンポトンするのが小さなたいこの音みたいです。」

子どもたちの気づきや表現に驚かされます。雨の日の俳句ができそうですね。

木曜朝の全校草取り

【梅雨晴れに色増す今日の七変化】

”ケータイあんしん安全教室”(5・6年)

2年ぶりのプール清掃

体力テスト

全国学力・学習状況調査(6年)

不審者対応避難訓練

”72人のまほうの言葉で笑顔の橋をかけよう”

このスローガンは午後の委員会の時間に昇降口に掲示されました。明日から、魔法の言葉が行きかう学校を目指しましょう。

”ぼく・わたしのあさがお”(1年)

”選挙ってどうやるの?”(6年)

始業前の草取り

春の高学年句会

”サインあつめだいさくせん!”(1年生活)

”シミュレーション研修②”(嘔吐物処理)

”大きくなあれ、ぼくらの野菜!”(2年生活)

”痛かった?”(6年血液検査)

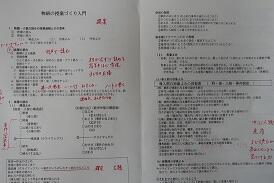

物語の授業づくり入門(現職研修)

初めてのクラブ活動

”生活習慣を整えよう”

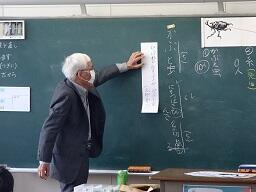

俳句教室(3年)

食物アレルギー研修

はしご車がやってきた!

春の遠足

2年ぶりの交通教室

【駐在さんのお話を聞く1・2年生】

【右よし左よしもういちど右よし】

【見守り、ありがとうございました】

初めてのフレンズ班

2年ぶりのPTA総会

キーワードは「いかのおすし」

退任式

「さようなら」

この1秒ほどの短い言葉が

一生の別れになる時がある

・・・・「1秒の言葉」(小泉吉宏)より

初めての外国語活動(3年)

6年生の読み聞かせ

”手ぴかぴか” & ”トイレばっちり”

先週はトイレの正しい使い方も教えてもらいました。これで清潔な学校生活を送ることができますね。がんばりましょう。

”図書館の正しい使い方を学ぼう”

”どれだけ大きくなったかな?”

”マスク外して「はいチーズ!」”

”春の朝新たな一歩新学期”

【入学式】

【入学式】

【新任式】

【始業式】

【始業式】

入学式準備

令和3年度のスタート

「はじめまして」

この1秒ほどの短い言葉に

一生のときめきを感じる時がある

・・・・「1秒の言葉」(小泉吉宏)より

第74回卒業証書授与式

卒業式予行練習

学校公開日

青組さん学校見学

警察官の仕事(3年社会)

6年生を送る会

”習字のまとめをしよう”(4年)

わかしおタイム