ブログ

久しぶりの全校朝会

松の剪定(せんてい)

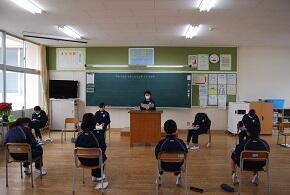

テレビ朝会

フレンズ班で記念撮影

冬の句会(5・6年)

・白菜で冷える私を包みたい

・年賀状広がる笑みとめくる音

・げんかんで時間ギリギリ冬の朝

・息をはき冬のドラゴン現れる

ただし、作品の解釈には大きな違いが見られました。さて、上の句の「白菜」はどんな状態だと思いますか。また、「げんかんで時間ギリギリ」の作者は、どんな気持ちでいると思いますか。

菜の花読書で読み聞かせ

町探検”尾村山”(2年生活)

令和3年度児童会役員認証式

点字にチャレンジ(4年総合)

手話、点字の二つの体験を通して、子どもたちは視覚障害者や聴覚障害者の方々のこと、また手話や点字などについてたくさんの人に知ってほしいという思いをもちました。そこで、総合的な学習の時間を使って、それらについて調べ、伝えていくことになりました。

”タブレットをつかってみたよ!”(1年)

なわとび大会

立会演説会と投票(5年)

”チューリップの球根を植えたよ”(1年生活)

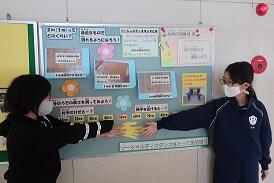

ソーシャルディスタンスを学ぼう!

<保健の先生のお話>

・授業中はソーシャルディスタンスがとれていても、休み時間になると子どもたちの距離が近くなってしまう様子をよく見かけていました。腕の長さを知っておくと、腕を広げてだいたいの距離を測ることができます。床の目や机を使って距離をとることもできます。子どもたちには体や身の回りのものを使って距離感覚を身につけ、ソーシャルディスタンスをとれるようになってほしいと思います。

GIGAスクール構想の実現に向けて

今日は6年生の教室で、JAMBOARD(ジャムボード)というソフトを使い、グループで一人一人の意見をまとめていました。ちょうど、付箋に書いた自分の考えをグループでB紙にまとめていくような感じでした。先生は各グループのまとめ方をテレビモニターに映しながら、まとめ方のポイントを説明していました。今後も積極的に授業場面で活用していけるとよいですね。

楽器洗い

音楽部校内演奏会

【4年演奏『空も飛べるはず』】

【5・6年演奏『風になりたい』】

”手話ってすごいね”(4年総合)

【聴覚障害の方のコミュニケーション法は?】

【指文字に挑戦】

物語文の授業づくり(現職研修)

代表委員会

"クール・ボランティア”(5年道徳)

なわとび運動始まる

”規則正しい生活習慣を身につけよう”(学校保健委員会)

感染予防の意識を高めよう

百人一首の世界(4年国語)

寒中の避難訓練

”ミシンでナップサックを作ろう”(5年家庭科)

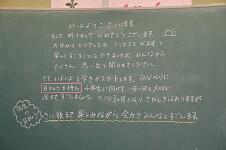

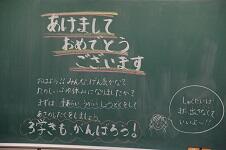

”寒くても笑顔で登校手につらら”

”成長の3学期”

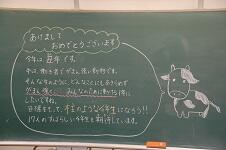

"黒板にチョークで年賀書きにけり”

今年もよろしくお願いします。

【黒板に白墨で書く年賀状】

"挑戦の2学期”

【2学期最後の一斉下校】

”今年の漢字”

「耐」「楽」「仲」「協」

先生のように、今年1年を表す漢字1文字を自分なりに考えてみるとおもしろいですね。

花育教室(3・4年)

冬のあいさつ運動

”地層を観察しよう”(6年理科)

"人権について考えようⅢ”

”あきとあそぼう”(1年生活)

”人権について考えようⅡ”

【地下鉄での出来事】

”ウイルスはどのくらいとぶの?”

<保健の先生のお話>

・紐の長さがウイルスの飛ぶ距離になっています。今年は感染症を予防するために、「マスクをつけましょう」「給食の時間は前を向き、おしゃべりをしないで食べましょう。」などと言われる機会が多かったと思います。なぜ、そのようにする必要があるのかを、この掲示物を使って考えてくれるとうれしいです。

12月の保健の目標は「かぜに気をつけよう」です。

【「くしゃみ」で飛ぶウイルスの距離約5m】

”人権について考えよう”

”自分に挑戦”~校内マラソン大会~

”最高の思い出を持ち帰ろう”~修学旅行~

”見つけたよ!ぴったりの音”(1年音楽)

図書委員の読み聞かせ

マラソンコース試走(5・6年)

町探検(3年総合)

九九検定(2年)

全校かけ足運動

"給食センターに行こう!”(6年)

"田原市の魅力”(3年社会)