ブログ

”1億円って、重い!”(6年租税教室)

杵と臼でもちつき体験

”プログラミング教育”(6年国語)

”大寒に負けずに跳躍一回旋”

【短縄で一回旋一跳躍】 【フレンズ班で八の字跳び】

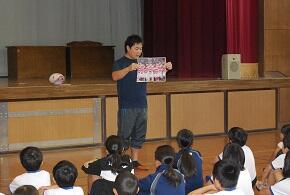

”ヨガ体験”(月曜朝会)

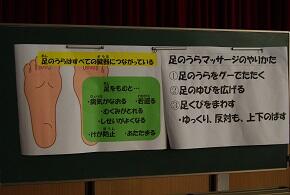

①足の裏をグーでたたく

②足の指を広げる

③足首を回す

④アキレス腱と足の甲を伸ばす

この4つを行うと、運動前がけがの防止に、お風呂では疲れをとってくれる効果があるそうです。さっそく家でやってみましょう。

寒中のあいさつ運動

市音楽会に向けて

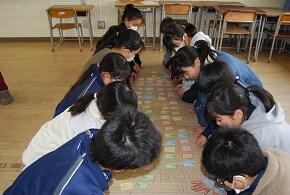

伝統文化体験~カルタ・百人一首お楽しみ会~

歯みがき指導(4年)

歯肉炎を予防する歯みがきのポイントは、①えんぴつもち、②左右持ちかえる、③1日3回、3分みがく、④開いていない歯ブラシを使う、ということだそうです。歯は一生使う大切なものなので、毎日の歯みがきをがんばりましょう。

”訓練、地震発生!”

”1月往ぬる(行く)、2月逃げる、3月去る”

第2学期終業式

式後、学級では担任の先生から一人一人に通知表が渡されました。子どもたちは、手渡された通知表を真剣な表情で見つめていました。家に持ち帰って、家族の人にも2学期のがんばりを伝えられるといいですね。

フレンズ班で楽しいひととき

2年校区たんけん(駐在所編)

”フラワーアレンジに挑戦”(花育教室)

”重さはどうかな?”(3年理科)

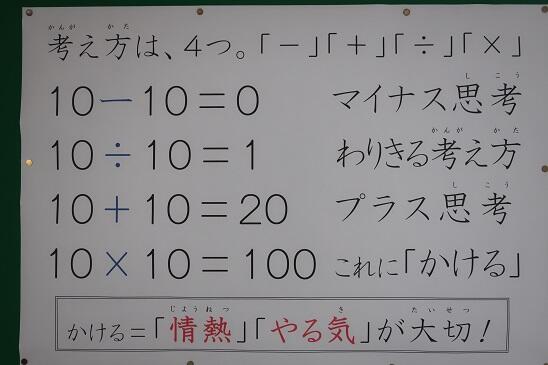

”やる気のバロメーター”

”♪お正月には凧揚げて・・・”(2年生活)

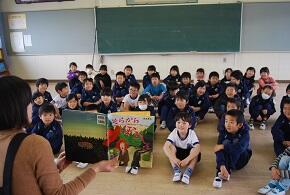

おはなし会(1・2・3年)

【組木人形劇『てぶくろ』に夢中】

”先生の好きな食べ物ランキング”

校区たんけん(2年)

校内マラソン大会

”事件や事故からくらしを守る”(3・4年社会)

駐在さんは、初めに警察無線の実演を見せてくださいました。駐在さんが、警察無線を使って田原警察署に「今から出張授業始めます。」と連絡すると、「了解。」という返事がすぐに返ってきました。警察官の人たちは、この無線を使っていつでも連絡が取り合えるようにしているそうです。そのほか、刃物から身を守る防刃服や警棒、警察手帳などの装備や持ち物も見せてくださいました。また、警察官の1日の仕事をお聞きすることで、警察官の仕事の大切さと大変さを学ぶことができました。

【「出張授業始めます。」「了解。」】

【「巡回訪問でみんなの家にも行くよ。」】

”冬枯れの道駆け抜けるミニランナー”

”人権ってなに?”

”ふり返るときわが師走ありにけり(稲畑汀子)”

今週は4日(水)から人権週間が始まりますが、今日はそれに先立って、朝会で校長先生が人権についてお話をされたり、田原人権ファンクション委員会の方々を講師にお迎えして人権講話を聞いたりしました。

校長先生は、絵本『スイミー』(レオ・レオニ)や『ストライプ』(デヴィッド・シャノン)の一場面を使って、相手の気持ちを考えた行動をすることの大切さについて話されました。

田原人権ファンクションの委員会の方々の講話では、低学年と中・高学年に分かれてお話を聞きましたが、どちらも「『わたしのわたしなりの生活をまもること』と『あなたのあなたなりの生活をまもること』」の大切さについて学ぶことができました。

【心をこめた「ごめんなさい」の実演】

【低学年の人権講話】

【中・高学年の人権講話】

バイキング給食(6年)

見学の後はいよいよお待ちかねのバイキング給食です。今日のメニューは、「ゆかりご飯とわかめご飯のおにぎり、チーズフランスパン、かぼちゃパン、チョコパン、ごまあえ、ウインナー、フライドポテト、からあげ、ブロッコリーとミニトマト、フルーツゼリー、ロールケーキ、野菜スープ、牛乳」でした。みんな大満足でしたが、担任の先生は、まだ物足りなさそうだったそうです。

”おじいちゃん、おばあちゃんといっしょ”(1・2年)

”自分の身は自分で守る”

来月には、楽しい冬休みがやってきます。安全に気をつけて生活し、いざという時には、自分の身は自分で守れるようになれるといいですね。

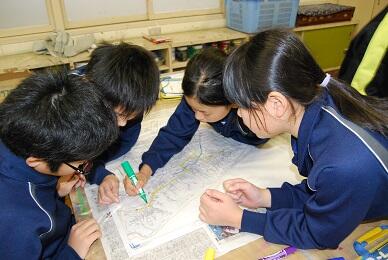

防災教室(5年)

また、校区の地図を使い、通学路の危険箇所や登下校中に避難できる場所もみんなで確認しました。今回の講座で、避難方法や避難所での生活の様子を知り、子どもたちの防災意識が高まりました。

【防災対策課の方のお話を聞く5年生】

【災害図上演習DIG(ディグ)】

かけ足運動始まる

”九九バトル”(2年)

【九九を唱える”挑戦者”】 【対戦を待つ”九九バトラー”】

”太陽のいちはどこ?”(3年)

【かげを調べる3年生】 【遮光板で太陽を観測】

高松市民館文化祭

4年生は社会科の授業で、「高松の偉人 近藤寿市郎」と豊川用水について学び、学習で学んだことを地域の方にも知ってもらおうと、近藤氏の半生を紙芝居にして発表しました。教頭先生の伴奏に合わせて歌う挿入歌『近寿の大ボラと夢の用水』の歌声もすばらしく、多くの地域の方々に学習の成果を知ってもらうことができました。

5・6年生は、学芸会で発表した曲を、和太鼓の先生である『龍宮』の皆さんといっしょにコラボで演奏しました。見ている観客の方々だけでなく、演奏する子どもたちも、その迫力に圧倒されていました。

【紙芝居を発表】 【教頭先生の伴奏で歌う4年生】

【和太鼓集団『龍宮』とのコラボ演奏】

地層を調べよう(6年)

【海岸にある石の観察】 【がけにあるしま模様の観察】

【化石調査隊?】 【太平洋をバックに記念撮影】

”全員で、元気に、気持ちよく”(あいさつ運動)

ふと子どもたちの足下を見ると、以前に比べ影法師が長く伸びていました。こんなところにも季節の移り変わりを感じることができました。

【影法師伸ばして登校秋の朝】

”全校の心を一つに”(学芸会)

また学芸会の後には、今年度もPTA企画店(うどん店)が開かれ、できたてのうどんをおいしくいただくことができました。PTA役員・委員の皆様、ごちそうさまでした。

学芸会前日準備

11月8日(金)、立冬。朝と昼の寒暖差が大きくなり、朝夕には肌寒さを感じられるようになってきました。今日は、明日の学芸会に向けて掃除と準備を行いました。玄関マットのほこりを取ったり、トイレの蛇口を磨いたりする子もいて、それぞれが任された自分の仕事に責任をもって取り組んでいました。また、家庭科室ではPTA役員・委員の方々が、PTA企画店(うどん店)の準備をしていました。

最後の全校練習

”光り輝く感動を”ー学芸会予行ー

【1年『ねずみのけっこん』】 【3年『どろぼう学校』】

【5年『まぬけ村物語』】 【2年『たかまつの森

どうぶつびょういん』】

【5・6年 和太鼓『楽~RAKU』】

【4年『西遊記』】 【6年『かわいそうなぞう』】

”群読の声響きけり秋の朝”

よりよい演技のために

学芸会練習真っただ中

3年社会見学

目の大切さを知ろう!

”風の子バザール”(観劇会)

【楽しい演技に夢中】 【ここは”風の子バザール”】

【先生も飛び入り参加】 【児童会長お礼の言葉】

1・2年社会見学

今日は曇り空。班別行動では、2年生が1年生の手をつなぎ、みんまで地図をのぞき込みながら行きたい場所へ行きました。「マンドリルはどこだ?」「看板の地図を見てみよう。」「建物の方へ行けばいいみたい。」などなど、お互いに相談しながら進む様子は、ちょっとした冒険のようでした。「ちょっと違ったところへ来ちゃったけれど、ここも見ていこうか。」などと、子どもなりに考えて行動していました。お昼には、楽しそうにお菓子交換をしたり、鬼ごっこをしたりしながら1・2年生で走り回って遊んでいました。

帰りのバスの中では、「全部楽しかった!」という1年生の声を聞いて、計画した2年生も「1年生が楽しんでくれてよかった。」と喜んでいました。「来年は僕たちが連れて行く番だね。」と話す1年生。また来年につながっていくといいですね。

”秋見つけ指折り数え十七音”(秋の全校句会)

第1席 秋に咲く真っ赤な花火ひがんばな(6年)

第2席 帰り道真っ赤なゆうやけどこまでも(3年)

第2席 いわし雲空を泳いでぼうけんだ(5年)

子どもたちの作品には知らず知らずのうちに、これから国語の授業で習う表現技法(直喩、体言止め、省略法、擬人法など)がいくつも使われており、言語感覚を磨く機会にもなっています。

梅ゼリー・ゆかり作り(3年総合)

親子歯みがき(1年)

ラグビーワールドカップ

ちなみに「ラグビー」は俳句の季語になっており、日本でも昔から親しまれているスポーツの一つのようです。ただし、季節は冬ですが。

”ラグビーのジャケツちぎれて闘(たたか)える”(山口誓子)