ブログ

6/5(木)2年生 まち探検

6月5日(火)に、2年生児童は、生活科「どきどき わくわく 町たんけん」の学習で、泉小学校周辺を探検しました。地域の様々な場所や人、出来事に気づくとともに、地域の場所や人に親しみをもち、適切に接したり、安全に気をつけて生活したりしようとすることを目的にしています。児童たちは、様々な商店や施設などを発見したり、気づいたことを記録したりすることができました。

6/6(金) 1年生 芋の苗植え

6月6日(金)に、1年生児童は、泉市民館南側の畑で行われる芋の苗植えに参加させていただきました。地域の方々にご準備いただき、泉保育園園児たちと一緒に芋の苗植えを行いました。地域の方々や保育園児と関わりながら、苗を植える有益な体験をすることができました。

6/5(木)読み聞かせ

泉小学校では、(火)・(木)・(金)の13:50〜14:00の10分間、昼の読書を行っています。学校司書、保護者の方、地域の方が読み聞かせをしていただいております。また、(水)の8:15〜8:30の15分間、年間12回「まつぼっくり」の会の会員のみんさんが全教室で読み聞かせを行っていただいております。児童たちは、読み聞かせをとても楽しみにしており、本に親しむとてもよい機会となっています。

6/4(水)6年生 「ありがとう」の木

6年生児童が、学級活動で、お互いのよさを見つけ会い、自己肯定感を高めることを目的とした「ありがとう」を伝え会うことに取り組んでいます。そのことで、児童たちが人の気持ちを考えたり、人に思いやりをもったり、人に感謝したりすることなどもねらっています。6年生児童の発案で、学級での取組から発展し、その取組を全校で行おうと計画し、準備しています。

6/4(水)1・2年生 水泳指導

6月4日(水)に、1・2年生児童は、小学校入学後、初めての水泳の学習を行いました。本校のプールは、老朽化と機械の故障などによりここ数年使用していません。田原市のコパンにバスで移動し、水泳の授業を行っています。各学年とも年間5回を予定しております。

6/3(火)全校写真撮影

泉小学校では、毎週火曜日の朝に全校児童が集まり、朝会を行っています。主な内容は、校長の話、児童会や各委員会から全校への働きかけの協力依頼の連絡などです。6月3日(火)は、朝会後に全校児童と教職員の集合写真を撮影しました。

6/3(火)環境学習

5年生児童は、総合的な学習の時間で環境についての学習に取り組んでいます。6月3日(火)には、ecoティーチャーを講師にお招きし、「どこへ行く?プラスチックごみの真実!」のお話を聞きました。また、3Rについても学習し、児童は、地球のためにそろぞれができることについての宣言を考え、文字に書きました。ごみの処理や環境を守ることへの意識の高まりが、児童のj感想に表れていました。

6/3(火)5年生 調理実習

6月3日(火)に、5年生児童は、3回目の調理実習を行いました。今回は「ゆでいも」の調理でした。多くの児童が、包丁の刃元で芽をとることに苦戦しました。味付けは、塩、コショウでしたが、おいしく実食していました。また、前回の調理実習のほうれん草とのゆで方の違いに気づく児童もいました。

5/30(金)6年生 シェルマよしご 見学

5月30日(金)に、6年生児童は、シェルマよしご(吉胡貝塚資料館・吉胡貝塚史跡公園)を訪問しました。児童は、発掘調査を再現した施設や写真、出土品の展示を見学しました。また、弓矢体験、火おこし体験なども行いました。児童は、田原市の文化遺産にふれ、ふるさと田原への愛着を深めました。

5/29(木)あいあい遊び

5月29日(木)の昼休み時間に、あいあい遊び(たてわり班遊び)を行いました。6年生児童が、各班ごとに遊び方を考えて、たてわり班ごとに「かごめかごめ」「鬼ごっこ」「カードゲーム」など違う遊びをして休み時間を過ごしました。低学年児童の世話をする高学年児童の姿、楽しそうに活動に取り組む姿など見られました。

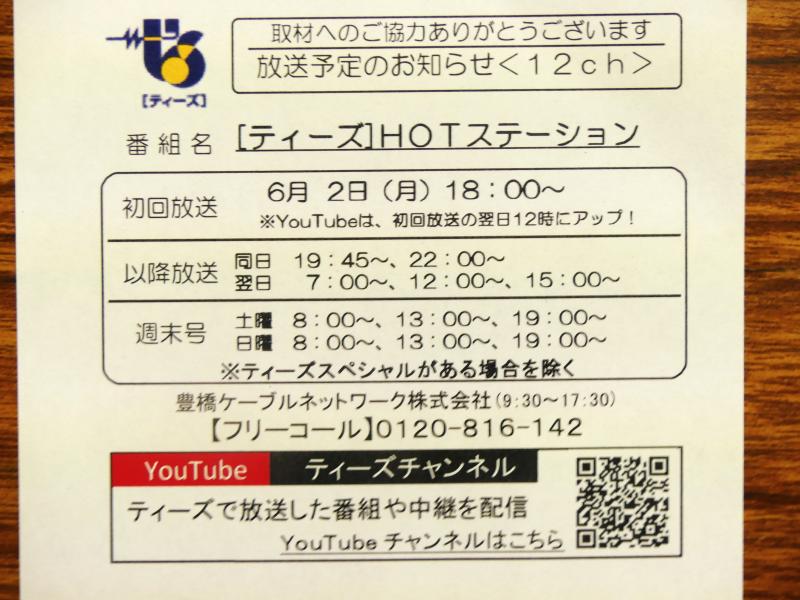

5/28(水)「ティーズ HOT ステーション」番組放送のご案内

5月28日(水)に実施しました海岸清掃・潮干狩り・あさり汁づくりの様子が、ティーズで放送されます。ぜひ、ご覧ください。

5/28(水)あさり汁

5月28日(水)の全校潮干狩りの後、江比間海岸で、会場にいる全員であさり汁を食べました。28日(水)は、天気も快晴で、風も心地よく吹いており、絶好の天気でした。江比間海岸の景色も絶景で、その景色を見ながらあさり汁をみんなで食べたことは、児童たちのよい思い出になり、ふるさと泉のよさを発見し、地域に愛着をもつことにつながったと思います。なお、本年度は、地区の方からアオサをいただき、あさり汁に入れて食べました。参加者全員が、アサリ、アオサのおいしさを実感することができました。

5/28(水)江比間海岸 全校潮干狩り

5月28日(水)に、江比間海岸での海岸清掃後、全校児童で潮干狩りを行いました。児童たちは、潮干狩りをとても楽しみにしていました。諸注意が終わる頃にそわそわし始め、潮干狩り開始とともにダッシュして浜辺に行き、潮干狩りを開始しました。児童たちの楽しそうな様子をケーブルテレビT’sが取材に来ました。児童たちは、「アサリがたくさんとれた」「とても楽しかった」「掘り方を教えてもらってよかった」などの感想をもちました。

5/28(水)江比間海岸清掃

5月26日(水)に、江比間海岸のゴミ拾いを全校児童で行いました。PTAのみなさん、保護者ボランティアのみなさん、地域学校協働本部の方々、コミュニティ・スクール関係者の方々、渥美漁協関係者の方々など、多くの方々にご参加いただきました。なお、渥美漁協関係者の方々には、ゴミの回収を行っていただき、地域学校協働本部の方々が、児童の移動で危険や支障がないよう、事前に海岸付近の草刈りや道路の清掃等を行っていただきました。みなさんのご協力のおかげで、児童たちも安全に、円滑に活動することができました。ありがとうございました。

5/27(火)5年生 調理実習

5月27日(火)に、5年生児童は、家庭科の調理実習で、「青菜のおひたし」をつくりました。児童たちは、今回、初めて使い方を学ぶ包丁の扱いに緊張して取り組みました。「猫の手」に気を付けて、ほうれん草の高さをそろえて切り分けました。児童たちは、「自分たちで調理したほうれん草はおいしかった」「家でも調理してみようと思った」などの感想をもちました。

5/27(月)朝会

5月27日(月)の朝会で、保健委員の児童が、全校児童に熱中症についての理解を深める〇✕クイズを出し、熱中症への注意喚起を行いました。児童会の提案もあり、各学級で毎日歌っている今月の歌「世界中の こどもたちが」を全校児童で歌いました。また、緑の募金で集まったお金が10,086円あり、児童会から協力へのお礼もありました。

5/21(水)・22(木)・23(金) 緑の羽根募金活動

5月21日(水)~23日(金)に、募金活動を通して児童に助け合いの心を育てることを目的に、「緑の募金」活動に取り組みました。児童会役員が、朝会で全校児童に緑の羽根募金の目的を説明したり、協力を呼びかけたりしました。毎朝、児童会役員が各教室を回って、募金を集めています。多くの児童が協力してくれています。

5/23(金)新体力テスト

5月23日(金)に、全校児童は新体力テストを行いました。低学年は、50㍍走、立ち幅とび、ソフトボール投げを行いました。高学年は、それらの種目に加えて、上体起こし、長座体前屈、反復横とびも測定しました。握力と20㍍シャトルランは後日行います、児童たちは、自分の力を発揮し、よい記録が出るよう全力で取り組みました。

5/22(木)陸上教室(地域学校協働活動)

5月22日(木)の授業後に、本年度4回目の陸上教室を行いました。希望した児童が毎週木曜日の授業後に参加しています。陸上教室は、コミュニティ・スクールの地域学校協働本部の活動の一つであり、講師は、地域の方がボランティアで務めていただいております。児童たちは、走り方を教えてもらったり、様々な陸上競技を体験したりしています。走るタイムが上がったり、陸上競技に興味をもったりする児童もおり、参加児童にとって、有意義な活動となっています。

5/21(水)クラブ

5月21日(水)に、令和7年度第1回目のクラブが始まりました。年間14回(前期7回・後期7回)の実施を予定しています。本年度は、5つのクラブ(屋外スポーツクラブ・体育館スポーツクラブ・図画工作クラブ・昔の遊びクラブ・ふるさと探検クラブ)を開設し、4~6年生児童が希望するクラブに前期・後期の交代制で参加します。